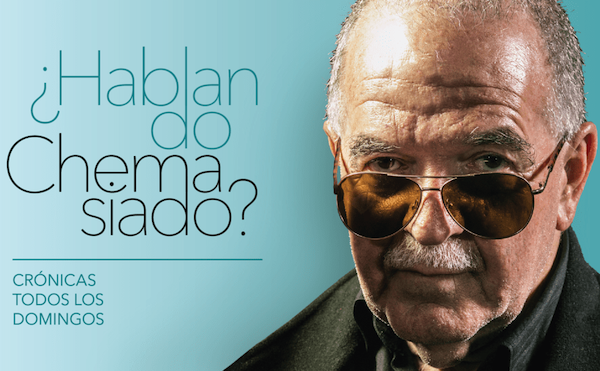

Por José María Salcedo

Sobrevolaba territorio asháninka. Iba en una de esas avionetas acrobáticas con uno de los increíbles y geniales pilotos de la Selva Central del Perú, auténticos artistas del aire o potenciales suicidas eólicos, o las dos cosas, no necesariamente contradictorias, me parece. Recuerdo esos vuelos con el cariño que a veces se recuerda el riesgo, la incertidumbre, el triunfo finalmente de la vida, en momentos como éste de encierro, cuarentena, virus, terror y mucha estupidez, cuando la mejor hazaña que puedes permitirte es salir a caminar por un malecón pletórico de perros cagones, transeúntes enmascarados y ciclistas de dudoso IQ.

Pero, en fin, vuelvo al vuelo. Vuelvo al vuelo de la avioneta y me doy cuenta ahora de que el que voy a narrar es un suceso de hace casi treinta años y que me tengo que apresurar antes de el posible alzheimer o el alemán como también le dicen convierta mi cerebro en un vuelo nuboso de avioneta sin destino, principio ni final. Sin padre ni madre. Sin compasión.

Sobrevolávamos territorio asháninka. Realizaba yo entonces un video para el CAAAP, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. Los asháninka de la Selva Central eran una de las comunidades apoyadas por esta institución dirigida por obispos de la Iglesia Católica. Ibamos en la avioneta, además del piloto, dos personas del CAAAP, el notable director de fotogafía y cameraman Juan Durand y yo. Doy un dato importante sobre el fornido Juan: su prominente barba. Barba rojiza si te acercabas o no tanto si la veías más de lejos o a contraluz: barba oscura y quizás amenazante para los no habituados. ¿Qué teníamos que hacer? Un documental sobre la forma en que los asháninka se recuperaban de la tragedia de la invasión terrorista, buscaban alternativas económicas, mejoraban su incipiente agricultura.

Más datos: las rondas armadas asháninka trataban aún de rescatar familias completas secuestradas por los terroristas de Sendero Luminoso. Si no la familia completa, al menos los niños huidos de alguna las aldeas de concentración y esclavitud erigidas en medio del monte, en las que el terrorismo los tenía confinados. En otras zonas aún había combates armados. Abimael Guzmán aún no había sido capturado. Años después se calcularía que el terrorismo le había costado a los asháninka el diez por ciento de su población. Diez por ciento. Saque usted la cuenta de lo que eso significaría si hubiera pasado con Lima, así de horrible, nada menos.

Nuestra avioneta se posó en el improvisado campo de aterrizaje de Betania, una de las comunidades asháninka que nos tocaba cubrir. Al posarnos sobre el césped que hacía de pista de aterrizaje, se acercó un grupo de pobladores, siempre con niños curiosos por delante como yo ya lo había visto en otras zonas. Los pobladores nos ayudaban con los bultos que incluían paquetes de medicinas y víveres para ellos mismos.

Reparé entonces en que pronto se vendría el atardecer. Y que no se podría perder ni un solo segundo si queríamos hacer tomas aéreas de la población , el río cercano y el resto del pequeño valle y la quebradita en la que nos enontrábamos. Hicimos entonces lo más práctico, lo único en verdad que se podría hacer en esa época en la que la fotografía con los llamados “drones” no estaba en el cerebro de nadie.

Rápidamente, Juan Durand, el piloto y yo sacamos la puerta de la avioneta desentornillándola con la misma facilidad con la que ya lo habíamos hecho en otras ocasiones: sacábamos la puerta y, ya en el aire, el camarógrafo se inclinaba al vacío mientras yo lo sostenía agarrándolo del cinturón y mientras el piloto, para el que tampoco aquello era una gran novedad, iba haciendo piruetas prácticamente acrobáticas acercándose a tierra, bajando, subiendo, volviendo a bajar y subir para que el camarógrafo tomara sus imágenes. Hoy puede parecer una locura, entonces no. No había otra forma de hacer un buen trabajo aunque, en la edición final, esas tomas aéreas representaran solamente segundos. Pero segundos gloriosos, que sin duda impresionarían al cliente que nos contrataba.

Bueno, de eso mismo se trataba también esta vez. Y así lo hicimos. Despegamos a toda velocidad, el sol estaba por inciar su sempiterna ceremonia del adiós. Volamos en círculo una y otra vez. Yo agarraba fuertemente el cinturón del robusto Durand, el piloto se lucía con las cabriolas prodigiosas al que el propio Durand, concentrado en el visor de su cámara, le obligaba.

Hasta que en un momento, Durand lanzó un grito que oímos perfectamente a pesar del ruido que emitía la avioneta: “¡Hey, qué están haciendo ahí abajo!”. Miré yo sobre el hombro de Durand, miró el piloto de costado lo suficiente como para darse cuenta y decirnos: “Carajo, están clavando troncos en el pasto”. Y sin que nadie le diga nada, empezó a descender. Durand y yo entonces nos dimos cuenta de que si no lo hacía en ese instante, los de abajo terminarían de clavar los troncos y nos sería imposible aterrizar. Sospeché que no era la primera vez que aquel piloto sufría un incidente de esa naturaleza. O quizás esa sospecha era solamente una forma de tranquilizarme: yo sentía pánico.

Al salir de la avioneta fuimos rodeados por un contingente de hombres armados. Unos con escopetas de retrocarga, otros, con arco y flechas. La resistencia asháninka contra los terroristas había empezado a base de arco y flechas y una que otra primitiva escopeta de caza. Los primeros tiempos de esta guerra desigual habían sido ignorados por la gran prensa de Lima. Luego se dotaría a los ronderos y comités de autodefensa de la región, de las famosas retrocargas. Hubo algún caso también en el que un párroco, un misionero franciscano, había ido a Lima a conmover corazones y bolsillos y conseguirles armas a sus diezmados feligreses indígenas.

Quienes nos rodeaban y apuntaban eran los integrantes de un comité de autodefensa y uno de ellos, sin uda el jefe, nos mostró su carnet, nada menos. Yo intenté balbucear una explicación: veníamos a hacer un trabajo que a ellos mismos les iba a beneficiar. Que era por su bien, eso les decía. Paternalistamente, tiempo después lo comprendí. Tiempo después. En ese momento no.

Aparentemente no me hacía entender. Los ronderos me hablaban en su lengua. Yo insistía en la mía, me temo que convertida en la lengua del miedo. En un momento se acercó un personaje. A diferencia de los hombres que blandían armas, vestidos de polo y pantalón −unos descalzos otro en zapatillas− este hombre vestía la famosa kushma que caracteriza a los asháninka. Normalmente, la kushma es una túnica o especie de poncho que cubre todo el cuerpo, con una abertura para la cabeza, de tejido más o menos tosco, decorado con anchas franjas o rayas verticales. Es el vestudario característico de estas comunidades de la Selva Central del Perú. He escuchado variadas explicaciones sobre sus orígenes, incluyendo la que asegura que la kushma deriva del hábito tradiciuonal del misionero franciscano.

El hombre de la kushma empezó a traducir lo que el líder de los ronderos me iba diciendo en un tono bastante agresivo: desde abajo habían visto el sobrevuelo de la avioneta y a un hombre barbado asomándose mirando a la comunidad con un aparato negro, difícil de identificar. Tal vez un arma, una bomba, alguna terrible amenaza.

Le pedí entonces su cámara a Durand. No sé si temblándome la mano tomé la cámara e intenté explicarle que aquello era una cámara y que si Durand la apuntaba hacia abajo desde el aire era para sacar vistas de la tierra, del río, de la montaña. En fin, caramba, que estábamos trabajando.

Al jefe no parecía conmoverle nada de mi discurso. Por un instante, creí captarle una cierta sonrisa, quizás de desprecio, eso lo pensé bastante después. O esa supuesta sonrisa, una ilusión mía, nada más, era una forma de consolarme en mi tribulación. Porque el jefe siguió con una catarata de palabras incomprensibles que el hombre de la kushma convirtió en una sentencia alarmante: el que lleva la cámara tiene barba como Abimael Guzmán. Como Abimael Guzmán, nada menos. Durand trató de acercarse al jefe como si quisiera mostrarle la cara, pero el jefe lo detuvo con un gesto de la mano izquierda. La otra, la derecha, balanceaba la escopeta. No era prudente acercarse. Durand retrocedió.

Logramos explicar que la avioneta solo traía víveres, agua, alguna medicina, que la podrían revisar. Lo que no pudimos explicar fue por qué habíamos violado su espacio aéreo. Claro, entonces, al momento, no lo pensé en esos términos: “espacio aéreo”. Hoy puede parecer hasta cómico. Pero ciertamente lo que no pudimos responder fue por qué no habíamos pedido permiso para sobrevolar su comunidad. Por qué no les habíamos pedido permiso a ellos, la autoridad, el Estado vigente en ese tiempo y en ese lugar.

Cuando escuchamos ese reclamo, el piloto de la avioneta trató de objetar aquel discurso punitivo y bastante humillante, con el argumento del libre tránsito por el territorio nacional. Cuando se disponía a redondear aquel argumento, yo tuve el acierto de hacerle callar.

Un instante después, cuando el atardecer nos encimaba, jefe y cuarilla formaron círculo y empezaron a discutir lo que yo suponía sería nuestra suerte. Suponía bien: mientras discutían, el jefe volteaba a mirarnos de reojo como para ver si seguíamos allí. Culminado el cónclave, el hombre de la kushma se acercó y nos transmitió la sentencia. Me doy cuenta ahora que esto escribo, que empleo la palabra “sentencia” prácticamente sin proponérmelo y que empleo la palabra “sentencia” con bastante propiedad. Porque de eso se trataba.

El hombre de la kushma nos comunicó que quedábamos detenidos y que al dia siguiente, temprano en la mañana, la asamblea de la comunidad decidiría qué hacer con nosotros.

Y nos trasladaron a una cabaña en la que permaneceríamos toda la noche. Allí quedamos el piloto, Durand, las dos personas del CAAAP y yo. Y a la puerta de la cabaña, de centinela, vigía y carcelero, el hombre de la kushma, premunido ahora de una de las escopetas que yo había visto entre los integrantes del séquito del jefe.

Noche en vela por supuesto, no sé en verdad si hace falta decirlo. Y noche de un inmenso y angustioso calor. La poca agua embotellada que habíamos logrado llevar hasta la celda−cabaña pronto acabaría. El calor digo, era angustioso por ser calor y por nosotros lo que éramos: prisioneros a la espera de sentencia por el jurado imoredecible que se formaría al amanecer.

El hombre de la kushma, nuestro vigía, centinela y carcelero, a la puerta de nuestra cabaña, nos mira de vez en cuando y noto por un instante en su rostro un cierto rasgo de simpatía o compasión. Es solo un instante, quizás estoy proyectando en mi cerebro lo que yo deseo que esté ocurriendo, pero quién sabe.

Poco después, empieza a parecerme que ni su cuerpo ni su rostro encajan totalmente con las características físicas de los hombres que nos detuvieron, ni de los asháninka en general, por lo menos de lo que yo hasta entonces conocía de ellos. El hombre de la kushma era, como decirlo, algo diferente. Y se lo pregunté, me atreví.

Y me respondió. Y su relato sería perfectamente una historia cinematográfica. La película que yo jamás haré pero algún otro quién sabe. Por lo tanto, diré poco, lo suficiente o quizás menos que eso todavía.

El extraño, así le llamo ahora −qué cosas tiene el lenguaje− era japonés. Bien, digamos que hijo de japonés con una mujer asháninka, lo admito. Pero hijo de japonés, es japonés. El padre japonés, nada menos que uno de esos soldados del emperador que jamás creyó que Hiroito se hubiese rendido. Y que la suerte trajo hasta la Selva Central del Perú. La forma cómo llegó hasta aquí me la reservo por el momento. Si les parece extraordinaria la historia de un hijo de soldado japonés en la puerta de mi prisión en Betania, no saben lo que significa “extraordinaria” si no conocen la forma como llegó hasta alli aquel soldado fiel de un emperador que se había rendido a pesar de ser un dios. El emperador podría haberle traicionado pero él nunca traicionaría al emperador. Pero esa historia, ahora por lo menos, no la voy a contar.

Y entonces el extraño me pareció algo menos extraño porque, en todo caso, era un inventor de historias más o menos como yo y el documental que ahora estaba interrumpido pero que yo tenía que hacer de todas maneras, para eso estaba allí, de eso vivía. Pero el extraño japonés se daría cuenta de que yo no le creía o que quizás no le daba importancia a su relato.

Y dejó la escopeta apoyada en el marco de la puerta de la cabaña, metió la mano en la kushma y sacó lo que al principio me pareció una libretita rotosa y ajada pero que luego, con un poco más de luz, pude obervar con verdadero asombro. Lo que vi entonces fue un pasaporte japonés. Y me dijo que era el pasaporte de su padre. Y me abrió la página en la que aparecía la fotografía de un hombre serio, mirando a cámara con cierto asombro, como si esperara de ella alguna sorpresa quizás injusta y cruel.

Hijo de soldado japonés enterrado en algún lugar de la Selva Central del Perú, quizás por allí mismo, quién sabe si demasiado cerca de la cabaña que el destino ha querido que su hijo vigile con un arma en la mano y un pasaporte vencido como el talismán de un mundo que fue pero que …¿podría volver a ser?

Quedo en silencio. Sé que el japonés de kushma ha de haber esperado que yo diga algo, epro me he quedado en silencio, he rumiado por un instante la profunda tristeza que habrá tenido su padre traicionado por un emperador. Aunque también me digo: ¿y si el hombre ha sido feliz y si ha encontrado aquí lo que perdió sin rendirse a pesar de las órdenes, la mujer, por ejemplo, que sería la madre del extraño ya no tan extraño de la kushma?

Sumido silencioso enesas cavilaciones, algo físico me pasa, una sensación: vislumbro por una pequeña ventanilla de nuestra cabaña, una cierta luz o resplandor. Me acerco y me doy cuenta de que lo que estoy mirando entonces es la luz, posiblemente generada por algún motor o algo parecido, que sale de una cabaña similar a la nuestra, pero con una ventana más grande. Y al acercarme aún más a nuestro ventanuco ya entiendo perfectamente que estoy mirando al cuarto de esa cabaña y que del cuarto de esa cabaña distingo, increíblemente, un refrigerador. Como si se tratara de un sueño surrealista, producto quizás de una pesadilla nacida de mi calor insoportable y mi sed brutal y desesperante, se abre ese refrigerador y aparece, contundente y esplendorosa, una botella familiar de Coca Cola.

Sé ahora por cierto lo que se puede estar pensando al leer el párrafo anterior: que todo no ha sido más que un sueño. Pero ha sido más, mucho más que un sueño.

Al darme cuenta de la verdad de aquello, mi cerebro selecciona con preferencia absoluta un detalle de esa realidad: si la Coca Cola aparece en un refrigerador es porque el refrigerador debe estar funcionado: funciona a kerosene o con motor, como la luz que ilumina aquella habitación. Y esta es la broma que el cerebro nos hace de vez en cuando, la broma del detalle, aparentementre absurdo detalle. En mi caso, en aquella cabaña, el detalle de una Coca Cola perfecta, absoluta, rotunda, terminantemente helada. Helada.

Y ese fulgor, esa iluminación, ese detalle, es lo que me impulsa a decirle al hombre de la kushma, mi carcelero, que yo, con mis poderosas influencias em Lima, puedo conseguir que el Japón le reconozca como ciudadano, le de su propio pasaporte y le reciba con todos los honores, como el hijo de un soldado heroico que dio su vida por el emperador.

La sed me hace convincente. El hombre me mira con creciente entusiasmo. O quizás tampoco él me cree inicialmente pero le estoy regalando un momentito de deleite e ilusión. Y entonces me siento listo para ponerle mi condición: si es que me deja salir un instante para ir hasta la otra cabaña y comprar esa prodigiosa Coca Cola. Soy un traidor. Las posibilidades que yo tengo de conseguirle a ese hombre su pasaporte y su patria son francamente remotas. Pero qué voy a hacer: mi maldito cerebro me ha traicionado con ese pequeño detalle de la temperatura de la Coca Cola.

Salgo de la cabaña, me escolta con su escopeta el futuro súbdito del emperado pero, a los pocos pasos, me intercepta parte de la cuadrilla del comité de autodefensa, están haciendo su ronda. El casi japonés habla con ellos en su lengua. Uno de ellos ríe, desaparece en la noche y reaparece portando una enorme vasija nacida de una calabaza partida o algo así. Me extiende la vasija. La miro. Contiene un líquido rosáceo y algo viscoso. Y el hombre de la kushma me dice que es masato. Masato fermentado ¿de yuca rosada? Y entonces mientras yo miro intrigado, el hombre en ronda que me ha mostrado la vasija me dice en castellano: “Gringo, si quieres Coca Cola toma primero masato”. Y cuando acabó la frase, los demás rieron y terminaron su risotada con ese aullido agudo, animal y festivo, con el que los asháninka, cuando están en grupo, suelen terminar sus cantos y algunas de sus prolongadas conversaciones.

Tomamos esa noche la helada Coca Cola. Al amanecer nuestro guardián y tres asháninka más nos escoltaron hasta la casa comunal. En el camino, mientras iba clareando, vimos a un nombre soplando un cuerno que parecía de toro: estaba llamando a la asamblea. Reunidos todos en la casa comunal yo empecé a explicar, con la traducción del futuro japonés, lo que era una cámara de video, cómo funcionaba, para qué servía y qué hacíamos nosotros allí. Y que ese mismo día, en nuestra avioneta, teníamos que regresar a Satipo y que, por favor, nos dieran permiso para trabajar y que, hombre blanco parece arrepentido, pedíamos mil disculpas por no haber pedido permiso para sobrevolar, para filmar y para todo lo que hiciera falta. Y hombre blanco se iba sintiendo estúpìdo porque a medida que hablaba veía o creía ver y escuchar y sentir que se estaban riendo de él. Hasta que acabó su discurso, se pasó a una votación y la mayoría decidió que podíamos filmar. Todos respiramos y yo me di cuenta de que ya directamente, la gente se estaba riendo de mí.

Y me acerqué al jefe, al severo jefe de la escopeta siniestra y le dije:

—¿Sí entienden castellano, no?

—Claro pues gringo…

—¿Y entonces por qué me hacen todo esto?

—Por joder.

Vimos, filmamos, hablamos, grabamos. Volvimos hasta donde habíamos dejado la avioneta y le colocamos la puerta encajando perfectamente cada tornillo, con delicadeza, casi con amor. Y emprendimos vuelo, casi con nostalgia.

Y mucho tiempo después yo recibí una tarjeta postal del Japón. Estaba escrita en castellano. En un castellano un poco extraño, debo admitir. Me recordaba un extraño incidente en una cabaña, en una tórrida noche, en la Selva Central del Perú.

Tags:

Chema Salcedo