La ONPE se ha pasado el fin de semana desmintiendo noticias falsas. Pero el daño está hecho, pues las noticias cumplieron su cometido de crear un clima de desconfianza en las autoridades electorales. El twitter de la ONPE tuvo una excelente capacidad de reacción, y uno esperaría que esto habría hecho detener la difusión de estas mentiras, pero lamentablemente la gran mayoría de personas que comparte noticias falsas es completamente indiferente a desmentidos y refutaciones. Como una primera aproximación, quisiera hacer una tipología de las personas que comparten estas noticias.

Los mentirosos. En primer lugar, tenemos a los que saben que las noticias son falsas, pero las distribuyen para conseguir un fin ulterior. Aquí existen dos grupos, los que actúan como si la noticia fuera verdadera, y los que actúan como si no supieran si la noticia es falsa o no, y la comparten como si estuvieran consultando sobre su veracidad. En los casos más tristes, estas personas justifican hacia sí mismas su proceder aludiendo de manera oblicua al hecho de que son muy pocas las proposiciones empíricas sobre las cuales tenemos certeza absoluta (y así el pobre David Hume termina siendo utilizado para apañar la idiotez).

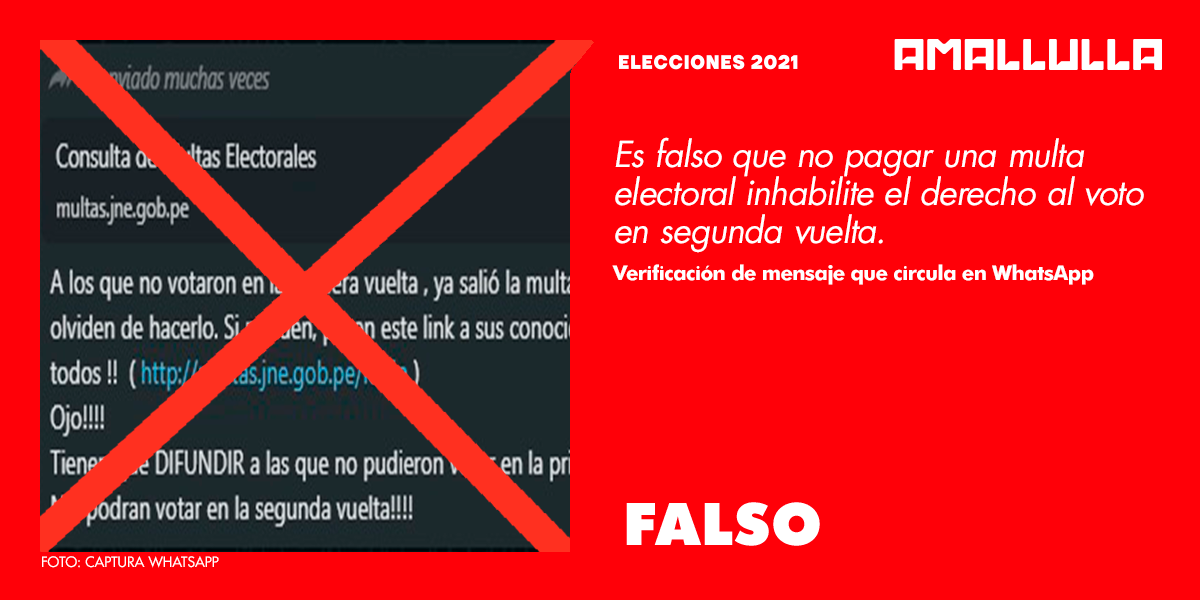

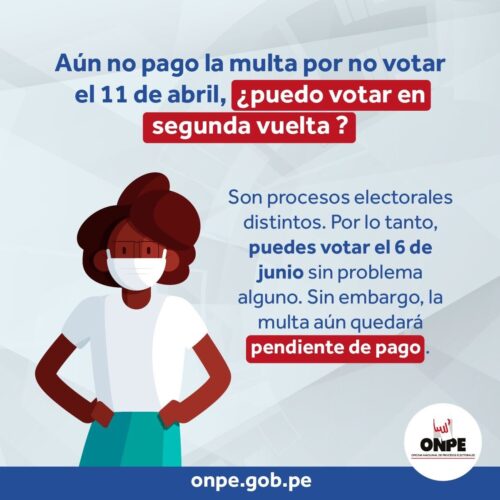

Los inocentes. En segundo lugar, muchas personas no están acostumbradas a verificar la información. Es más, en muchos casos ni siquiera saben cómo verificar una noticia. ¿A dónde ir? ¿A quién creer? En teoría, una vez que se llega a la página de la ONPE o del JNE debería terminar el asunto, pero vivimos en una época en la que se confunde ser perspicaz con ser escéptico, y donde el que dice no a todo se cree transgresor y profundo. Entonces, ya no se duda solamente de los miembros de mesa, o personeros de Perú Libre, sino de los mismos organismos electorales. Cual gallina sin cabeza, estas personas andan epistemológicamente desorientadas, y terminan creyéndole a cualquiera que les hable bonito y los haga sentir especiales.

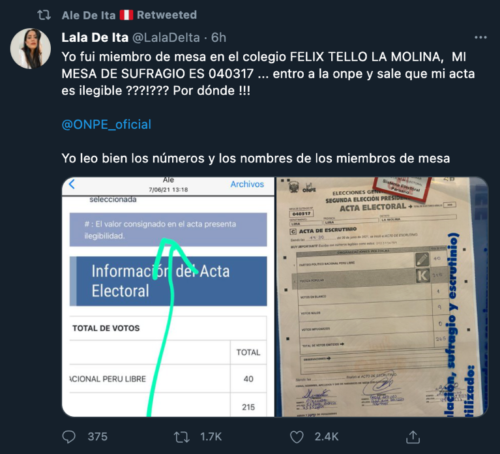

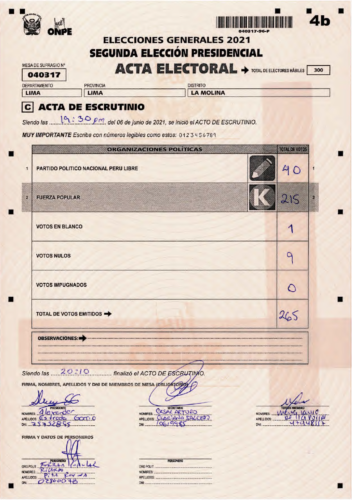

Los tercos. En tercer lugar, hay personas que no están acostumbradas a reconocer sus errores o que creen que eso sería una muestra de debilidad, y por lo tanto se embarcan en las más inverosímiles racionalizaciones. Dos ejemplos: Primero, varias personas compartieron la falsa noticia de que el JNE había colocado a Vladimir Cerrón como segundo vicepresidente de Perú Libre. A pesar de que se les mostró la página del JNE donde se indica que la candidatura de Cerrón es improcedente, estas personas reaccionan con ejercicios de gimnasia mental. El más increíble que encontré es este: “Claro, pero si el JNE editara su página, podría cambiar la denominación de improcedente por una de procedente, lo cual prueba que, en efecto, el JNE ha declarado la candidatura como procedente”. Segundo ejemplo, una persona dice que Perú Libre ha impugnado más de mil actas, teniendo que pagar una cuantiosa suma de dinero. Se le muestra la página de la ONPE donde se ve que las actas impugnadas son menos de 500, que no hay ninguna indicación de que estas hayan sido impugnadas solo por Perú Libre, y que la impugnación no tiene costo. Pero nada de esto le importa al susodicho, y ahora uno se ve forzado a asistir al suicidio intelectual del homo sapiens: “Quise decir observadas”, “Es probable que todas hayan sido impugnadas por Perú Libre”, y “¿De dónde sacó Perú Libre plata para la campaña?” Todos hemos sido engañados alguna vez, pero si tuviéramos la costumbre de retractarnos cuando accedemos a evidencia que nos contradice, el nivel de difusión de noticias falsas sería mucho menor.

Los gregarios. El cuarto punto tiene que ver con la dinámica al interior de los grupos de WhatsApp. Tal como señala el sociólogo y economista político William Davies, en un artículo publicado en The Guardian el año pasado, las características particulares del formato de WhatsApp facilitan la difusión de noticias falsas. En WhatsApp la transmisión de mensajes es completamente encriptada, por lo que el nivel de privacidad es mucho mayor que en otras redes sociales. Esto hace que los usuarios puedan hablar más francamente, compartiendo no solo sus alegrías y logros personales, sino también ideas que no se atreverían a compartir en público, tales como prejuicios e incluso discursos de odio. Los grupos de WhatsApp desarrollan rápidamente un fuerte sentido de comunidad, generalmente en torno a una visión compartida del mundo. Esto también implica una solidaridad negativa, donde se define a un enemigo común del cual los miembros del grupo deben defenderse. Debido a ello, los ataques al enemigo común suelen ser premiados, mientras que los desacuerdos suelen ser castigados. Esto genera un espíritu de cuerpo acrítico, que contribuye a la radicalización del grupo. En ese contexto, cuando una noticia favorece la visión del mundo compartida por el grupo, es más probable que sea aceptada, e incluso será reenviada a otros grupos, independientemente de si es verdadera o no. Desmentir dicha noticia suele percibirse como un acto incómodo, como un insulto al que la compartió. La reacción ante un desmentido no es la subsecuente desconfianza en aquél que compartió la noticia. Por el contrario, en solidaridad con el agraviado, el grupo suele compartir más y más noticias que vayan en la misma línea, verdaderas o no, y el que desmiente pasa a ser el nuevo enemigo. Validar al grupo es más importante que decir la verdad. En el caso que nos ocupa, el enemigo común es el comunismo. Al comienzo, este se materializa solo en Perú Libre. Pero gradualmente esta idea se va radicalizando. El gobierno también pasa a ser comunista, luego la prensa independiente, los organismos electorales, y por último las entidades internacionales que observaron nuestras elecciones. Y como el fraude se le atribuye al ‘comunismo’, se crea el clima perfecto para aceptar cualquier noticia falsa en ese sentido. Como el grupo se percibe a sí mismo como aislado, no existe conciencia de que lo que ocurre ahí pueda tener repercusiones reales (como me comentaba un amigo, la gente actúa como si estuviera en un videojuego, donde lo que haces supuestamente no tiene consecuencias). Pero las noticias falsas suelen saltar de grupo en grupo: a mayor concentración de noticias falsas en un grupo, mayores las probabilidades de que estas transpiren a otros grupos. Y así, cuando los líderes de opinión salen a pedir abiertamente un golpe de estado militar, cientos de grupos de WhatsApp han contribuido no solo a crear un clima donde el fraude es tomado como una realidad indiscutible, sino que la idea de un golpe se ha normalizado.

Las noticias falsas correncomounreguerodepólvora, facilitadas por gente que se miente a sí misma y a los demás, o que no sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso, o que es incapaz de reconocer un error, o, como en el caso de los grupos de WhatsApp, se maneja con un falso sentido de solidaridad. Las noticias falsas socavan la democracia, y cualquier persona que se autoproclame defensora de la democracia debería luchar activamente contra esta plaga.

[Nota: El artículo de Davies se llama What’s Wrong with WhatsApp, y fue publicado en The Guardian el 2 de julio del 2020. Lo del ‘reguerodepólvora’ es de Rayuela. Las categorías de mentirosos, inocentes, y tercos corresponden vagamente a las de perros, ovejas y chanchos, que usé en mi columna El Zoológico del Terruqueo (Sudaca 9.3.21), que a su vez provienen del Animals, de Pink Floyd].* Manuel Barrantes es profesor de filosofía en California State University Sacramento. Su área de especialización es la filosofía de la ciencia, y sus áreas de competencia incluyen la ética de la tecnología y la filosofía de las matemáticas. Obtuvo su doctorado y maestría en filosofía en la Universidad de Virginia, y su bachillerato y licenciatura en la PUCP.