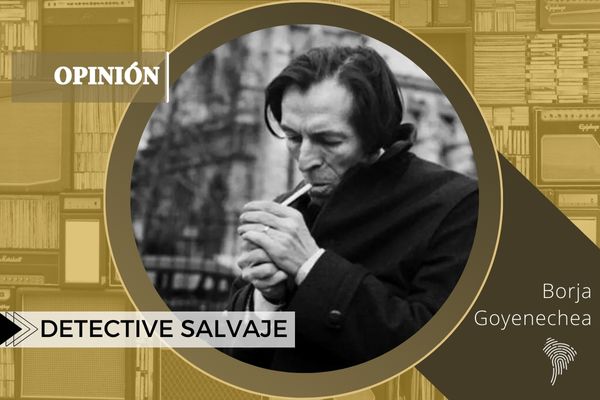

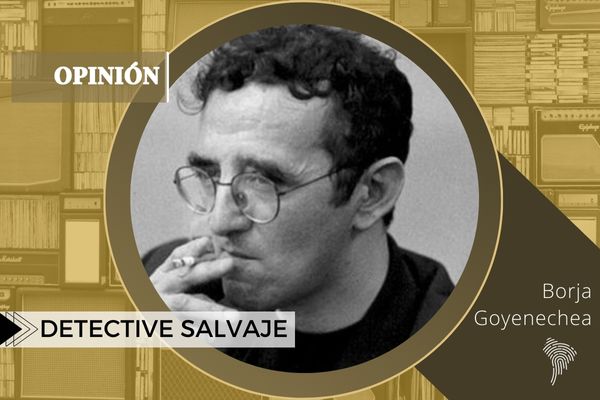

[DETECTIVE SALVAJE] Tik Tok ha descifrado por fin cómo engancharme. Ayer me apareció un video en blanco y negro de un joven Vargas Llosa, bigotudo, bien peinado, en saco y corbata. En francés, le agradecía a París por volverlo escritor. Hoy, me apareció un video de Ribeyro. Si bien he leído casi todos los cuentos del maestro, pocas veces lo había escuchado. No me parecía necesario buscarlo en YouTube; con leer su obra creía conocerlo. Me encantó su cercanía. Estaba sentado en su terraza, con vistas al malecón de Miraflores, y hablaba con el entrevistador como con un amigo (quizás lo era). Tocaba un tema que en su escritura es frecuente: el cigarro. Le preguntan por ese hábito, que había abandonado, a lo que él contesta: “Durante cinco años dejé el cigarrillo porque tengo una afección pulmonar. Me lo prohibieron terminantemente. Pero lo que ocurrió es que en esos cinco años no podía escribir”. Explicó su angustia a la hora se sentarse frente a la máquina y sentir que le faltaba algo. “Un día me dije: qué tanto”, siguió, “o vives cinco años menos y empiezas a fumar o te vas a pasar el resto de tu vida sin poder escribir”.

Su caso me recordó al de Maupassant, el clásico autor francés que excavó hasta su fin la cantera del cuento corto. Su mala salud le prometía una corta vida, y él, a punta de drogas y estimulantes, la acortó más para poder escribir.

Y pensé, por supuesto, en ese cuento de Ribeyro que es una autobiografía, o, en sus palabras, una confesión: Solo para fumadores. Ahí cuenta su relación con el cigarro, y menciona, casi a la pasada, lo que a lo largo de su vida hizo entre pitillo y pitillo (casarse, tener un hijo, mudarse a París, pasearse por Europa).

Enumera las marcas que fumaba como si cada una fuera el título de una etapa de su memoria. Primero los Chesterfield, cuando estos subieron de precio los Incas, “negros y nacionales”. Cuando entró a la Facultad de Derecho y consiguió trabajo con un abogado, dio el salto a los Lucky. En ese círculo rojo, dice Ribeyro, yace la memoria de sus últimos años de estudiante y sus primeros sueños de escritor.

Al extranjero se fue y el tabaco, ya parte de él, lo siguió. En el transatlántico compraba cigarros a los marineros contrabandistas o en puertos libres. En España, donde sobrevivía con una beca pobrísima que le alcanzaba para el cuarto y la comida, fumó por única vez un cigarro fiado. Se lo cedió un veterano mutilado de la guerra civil. En Alemania, en cambio, cuando le pidió a la dependienta de un quiosco que le fiara una cajetilla de cigarro, ella, con quien Julio Ramón había entablado una amistad (a punta de comprarle tabaco, dicho sea de paso), lo trató como a un criminal en potencia, le cerró la ventanilla del quiosco y lo miró a través del vidrio, “no solo escandalizada sino aterrada”.

Así, Solo para fumadores no es una enumeración de exhalaciones y colillas pisoteadas. La vida de Ribeyro parece una jungla y el cigarro su machete, con el que aclara la maleza y se abre paso a trompicones. Fumar lo condujo a las amistades más extrañas. Cuando no tenía plata, se puso a trabajar para pagarse los cigarros. Fue recolector de periódicos y fumó montado al triciclo, con cien kilos de papel en la canasta, bajando a toda velocidad una calle.

Quizás el momento más reflexivo del relato llega cuando el narrador se plantea la gran pregunta: ¿por qué fumo? Compara el cigarro con el alcohol y otras drogas, y reconoce que este no tiene ningún gran efecto físico o mental. Se da cuenta de que el tabaco afecta el ánimo, hace más fácil la socialización, la adaptación al entorno. Entonces, ¿por qué fuma cuando está solo, cuando no tiene que pensar ni comportarse de cierta manera? Desechó las teorías de Freud, “el charlatán de Viena”, como lo llamó Nabokov, de que el cigarro es un símbolo fálico y etcétera etcétera. A falta de respuestas, Ribeyro fabricó su propia filosofía, basada en el concepto de, según Empédocles, los cuatro elementos primordiales: el aire, el agua, la tierra y el fuego. El narrador explica que los humanos tenemos contacto con tres de los elementos primordiales. Respiramos el aire, bebemos y nos lavamos con el agua, caminamos y cultivamos la tierra. En cambio, entre nosotros y el fuego hay una brecha solamente franqueable por un mediador: el cigarro. Cuenta cómo en las culturas antiguas se adoraba al sol y a las distintas formas del fuego. Hoy, “secularizados y descreídos, ya no podemos rendir homenaje al fuego, sino gracias al cigarrillo”.

El cuento, que está por el final de La palabra del mudo, narra una serie de los problemas de salud que amenazaron la vida del escritor. En el video que Tik Tok, en toda su frivolidad, me mostró, Ribeyro aparece de buen humor, a los sesenta años, habiendo ya sobrevivido a incontables intervenciones y graves sustos. Cinco años después, moriría. No cabe duda de que, más allá de lo huesos y los músculos, de los pulmones manchados de negro y los órganos cortados y cocidos, lo que mantenía al miraflorino de pie y con una sonrisa era la literatura.