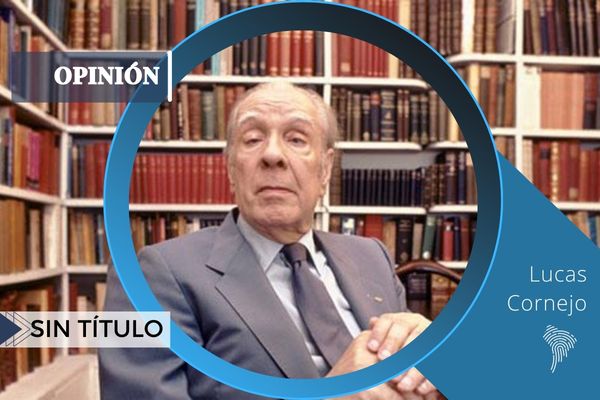

[Sin título] Hace algunos días, se cumplieron treinta y ocho años de la muerte de uno de lo más grandes escritores que ha tenido la humanidad. Como pocos, se desempeñó con maestría en la prosa, el ensayo y la poesía. La musicalidad que lo caracterizaba recorre cada una de sus líneas. Y me parece imposible no fascinarse cuando uno lee por primera vez a Jorge Luis Borges, ese sabio que se divertía tanto tomándole el pelo a todo el mundo —como alguna vez se lo señaló descaradamente un periodista peruano—.

Recuerdo mi primer acercamiento a él. Un librito azul y pequeño con una hermosa carátula: un fragmento del famoso tríptico del Bosco. No entendí nada. Se trataba de una reunión de poemas que para mi versión de apenas trece años eran inaccesibles (aún me cuestan). La segunda vez intenté por los cuentos. Aún siendo menor de edad, abrí la edición de Debolsillo de Ficciones que mi abuela me acababa de comprar. “Tlön, Uqbar y Orbis Tertius” me derrotó. Pensé que nunca podría entrar en ese autor. Hasta que mi profesor de matemáticas, Fernando Torres —un gran lector e influencia—, mientras me preparaba para entrar a la universidad (le debo mi ingreso) fue quien me ayudó con un comentario muy atinado:‘Tranquilo, nos pasa a todos. Ficciones comienza difícil y se va haciendo fácil. El Aleph, en cambio, es lo contrario. Comienza fácil y acaba difícil’. Retomé Ficciones y acepté la incomprensión del primer cuento. Algo cogí del libro, pero no sería hasta llevar con Alonso Cueto un curso de cuento en mi último ciclo de Letras que me cautivaría absolutamente con ese viejecito ciego que escuché por mucho tiempo hasta como playlist para dormir cada noche. Escribí un largo ensayo sobre “El Aleph” en el que lo vinculé a buena parte de las ideas de los autores que había estudiado en los cursos de filosofía de generales. Encontraba y buscaba referencias por todos lados. Y comprendí lo que sigo pensando: Borges es un autor genial en tanto es un autor versátil. Uno puede leer uno de sus cuentos sencillos y divertirse con una historia fantástica (en todo el sentido del término) o irse a buscar referencias, textos y enigmas que se esconden en las sonoras oraciones de cualquiera de sus párrafos.

Me encontré absolutamente excitado. Quería leerlo todo, quería conocer todas las genialidades de las que hablaba Borges. Hoy, a la distancia, pienso que lo más genial de todo era Borges. Era él quien hacía brillantes a todos esos autores. No niego el valor de todos los referidos, pero Borges (como sucede con lo propuesto en “Kafka y sus precursores”) crea a sus referencias, encuentra lo borgeano en ellas, y les da ese toque que en no les es intrínseco. Borges es capaz de vincularlo y unirlo todo a sus temas de interés. Claro, se ocupa de los grandes temas, pero no deja de tener ese aire que todos podríamos reconocer como “borgeano”.

Me sucedió. Empecé a encontrar borgeano todo lo que veía y vivía. No solo en los textos, veía Borges en los edificios, en las noticias, en los museos, en la música, en las plantas. En todo. Y es que eso pasa. Borges influencia la vida y, por desgracia, también la prosa. En ese aspecto, aprendí de él la anáfora, la adjetivación y otros recursos. No obstante, a Borges no se le puede copiar. La adjetivación solo en él funciona, solo en él no es pretenciosa. Esa musicalidad solemne esperó a ser inventada por él y murió con él. A nadie más le queda. Todos quienes apuestan por ella, rápidamente, son descubiertos como seguidores del argentino. Te enamoras perdidamente, tanto que te alejas de todo lo que no encaja. La única que vez en los últimos años que pasé cerca de un mes sin leer fue cuando, aún metido en Borges, decidí leer Crimen y castigo. La prosa dura de Dostoyevski me era insufrible. No había nada de esa musicalidad que me acompañaba hasta en los sueños. Y, confieso, que hasta ahora no he retomado esa lectura que me hizo padecer un frustración tan grande que estuve un mes temiendo agarrar una novela.

Alonso —entre tantas cosas— me enseñó a Borges y le estaré siempre agradecido por eso. El curso acabó y nosotros seguimos hablando de sus cuentos. Es más, luego dictó un curso en la maestría de escritura creativa dedicada a él, a Onetti y a Cortázar, al cual me invitó y asistí encantado. Borges me acompañó por mucho. Y, por más de que no lo haya leído todo —con el afán de guardarme algunos libros para más tarde— sí creo que se quedó en mí una idea e impresión fuerte de lo que era lo borgeano.

Con el tiempo me alejé de él y creo que hice bien, pues este tema de que se meta en tu vida de tal forma y, peor, en lo que escribas resulta muy pesado y aterrador. Visité sus restos en Ginebra junto a una amiga francesa que me creyó un bobo por hacerla padecer una escala en “el país más aburrido mundo” antes de visitar a sus padres en Grenoble. Al ver la tumba, me dijo ‘tenías razón, es una tumba preciosa. Voy a leerlo’.Y Lo hizo y nunca más cuestionó alguna de mis propuestas durante los viajes que hicimos.

No vuelvo con mucha frecuencia a mis libros de Borges. Sí lo llevo mucho a conversaciones con amigos. Es muy divertido conversar sobre sus ocurrencias, ingenios y artificios. Pero a leerlo creo que le temo un poco. Aunque, las pocas veces que releo algunos de mis cuentos favoritos, confirmo tanto mi motivo de distancia como el de admiración. Insisto, no creo que haya muchos autores de su tamaño en la historia de la humanidad. Tampoco creo que aparezcan muchos más. A casi cuarenta años de su partida, sus textos no se permiten el envejecimiento.