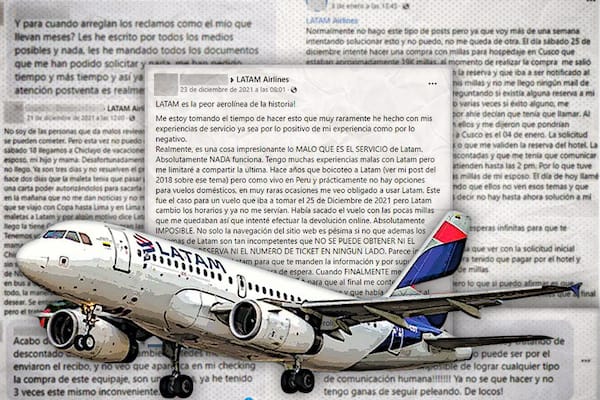

[MÚSICA MAESTRO] Si un grupo de artistas locales grabara, en el Perú de hoy, una versión en español de esta canción, cambiando la palabra «África» por «Abancay», «Huamanga» o «Juliaca» -o cualquiera otra empobrecida región de nuestro país- saldrían las Chirinos, los Thorndike y sus miles de clones/troles a bramar, furiosos, que se trata de una estrategia elucubrada por la «mafia caviar». «Al grito de «¡Alimentemos al mundo!» -reseñaría algún medio afín- los caviares y terrucos cojudignos intentan manipular sentimentalmente a la población esta Navidad. ¡No pasarán!» y en los grupos de WhatsApp de profesionales jóvenes y universitarios de zonas urbanas sin nexos directos con la política corrupta, circularían la nota adjuntando el sticker del presidente argentino Javier Milei gritando, puño en alto, una de las frases más populares de su campaña («¡Zurdos de m…!»).

Así de desenfocado y agresivo es el pensamiento de un grueso sector del público nacional, especialmente en Lima, incapaz de distinguir entre un genuino deseo de ayudar a quienes, por esas dinámicas socioeconómicas que son consideradas inamovibles, tiene menos/no tiene nada, y una postura ideológica desfasada que no posee ya la influencia ni las buenas intenciones que alguna vez tuvo. Es incomprensible tal desaparición del pensamiento empático en muchas de estas personas, que fueron niños o adolescentes cuando, en los ochenta, circuló el video de un colectivo de superestrellas del pop, jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 21 y los 35 años, iniciando una cruzada musical solidaria que se convirtió en uno de los momentos definitivos de la cultura popular en esa década.

El proyecto Band Aid recaudó millones de dólares para dar un breve respiro a una situación de pobreza extrema que sobrepasaba todo lo imaginable e inspiró a otros artistas a hacer lo mismo. Y aun cuando este problema sigue siendo muy grave y hasta peor que hace cuarenta años, aquel nivel de compasión surgió de forma auténtica y espontánea, en una época caracterizada por los inicios del consumismo y la cultura pop occidental. Ahora, en estos tiempos de hedonismo idiotizado, vulgaridad reggaetonera y estigmatización, sería muy difícil que un movimiento similar, sin cálculos políticos -no como lo que hizo TV Perú con ese mamotreto llamado Peruanos de verdad-, genere los consensos suficientes para acallar las críticas nacidas de la ignorancia o la prepotencia de quienes desprestigian cualquier preocupación por los demás.

Todo comenzó con un desgarrador reportaje del periodista Michael Buerk acerca de la infernal hambruna en Etiopía, transmitido en el programa The Six O’Clock News de la BBC de Londres. El 23 de octubre de 1984, el cantautor irlandés Bob Geldof y su entonces esposa, Paula Yates -conductora durante años del programa musical The Tube- quedaron impactados y conmovidos después de ver las imágenes de hombres, mujeres y niños en estado cadavérico, con los cuerpos desfallecientes, las cabezas rapadas y los ojos a punto de salirse de sus órbitas, con aquella expresión moribunda e impávida, tan débiles que no podían ni siquiera levantar sus manos para ahuyentar las densas nubes de moscas a su alrededor. “Un desastre bíblico en pleno siglo XX” fue la descripción que hizo Buerk en aquel informe que mostraba el obsceno contraste entre el glamour de Occidente y la miseria al otro lado del mundo.

A la semana siguiente, Geldof se comunicó, a través de Yates, con el compositor, cantante y multi-instrumentista escocés James “Midge” Ure, le habló de lo que había visto y, a grandes rasgos, le explicó que quería hacer algo al respecto. Después de dos o tres conversaciones más, los músicos acordaron componer un tema cuyas ventas se destinarían íntegramente a la golpeada población etíope. Pero no podía ser una canción cualquiera, tenía que mover a la acción. Entonces Geldof concibió una idea que parecía una locura: reunir a los artistas más populares del momento para grabar un tema navideño que se vendiera durante diciembre. Todo en menos de un mes.

Bob Geldof (33) y Midge Ure (31), eran personajes muy conocidos y respetados en la escena británica. El primero como fundador y vocero de The Boomtown Rats, sexteto de actitud irreverente, sarcástica y bastante punk, con varios éxitos locales como I don’t like Mondays (1979) o Banana Republic (1982). El segundo, al frente de Ultravox, banda de synth-pop a la que había ingresado en 1980 -después de fundar Visage y pasar una breve temporada como guitarrista de Thin Lizzy- para imprimirle un estilo más sofisticado, colocando temas como Vienna (1980) y Dancing with tears in my eyes (1984), entre las favoritas de los seguidores de las nuevas olas que llegaban desde Inglaterra. Incluso Geldof había ganado notoriedad como actor, personificando al atribulado protagonista de The Wall (Alan Parker, 1982), la versión fílmica del clásico álbum doble de 1979 de Pink Floyd. Sin embargo, ninguno de los dos ostentaba un perfil alto, en términos de fama mundial, como para que las coordinaciones fueran un poco más sencillas, por lo que tuvieron que mover cielo y tierra para llamar la atención sobre su proyecto. Y así lo hicieron.

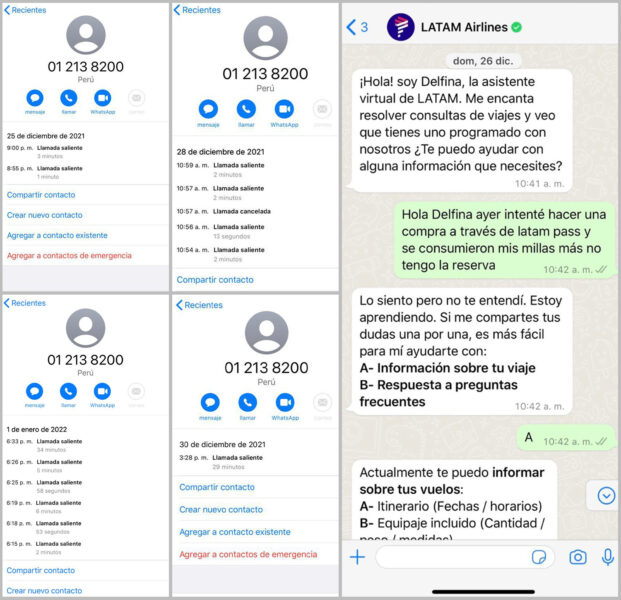

Sobre la base de una letra que Geldof escribió mientras recorría la ciudad en un taxi, encargó a Ure los arreglos musicales para concentrarse en la ardua tarea de establecer contacto con un listado de prominentes artistas ingleses e irlandeses, a muchos de los cuales ni siquiera conocía personalmente, más allá de coincidir en los circuitos de conciertos y medios de la época. Poco a poco y usando las sencillas herramientas de comunicación de entonces -no celulares, no redes sociales, no WhatsApp- Geldof conversó, en persona o por teléfono, con sus colegas, saltándose con garrocha a los burocráticos managers y logró comprometerlos para participar en una única fecha de grabación. ¿El lugar? Los estudios Sarm West, en el barrio londinense Notting Hill, del reconocido productor Trevor Horn (The Buggles, Yes). El día pactado para aquella histórica sesión fue el 25 de noviembre de 1984.

Allí estuvieron, entre otros: George Michael (21), del dúo Wham! que ese mismo año lanzó otro tema pascuero, Last Christmas; Sting (33), bajista y líder de The Police que estaba en plena grabación de su debut solista, el extraordinario The dream of the blue turtles; Francis Rossi (35) y Rick Parfitt (36), voces y guitarras del legendario quinteto de rock clásico Status Quo. Duran Duran y The Spandau Ballet, bandas “rivales” dentro del movimiento conocido entonces como New Romantics, cuyos álbumes y canciones encabezaban las listas de éxitos en el mundo entero, fueron los primeros en aceptar la propuesta de Geldof.

También respondieron al llamado Boy George (23), el extravagante y andrógino frontman de Culture Club, cuarteto de reggae y new wave infaltable en cualquier recuento del pop de los ochenta. El cantante tuvo que volar, el mismo día de la grabación, desde New York hasta Londres en un Concorde pues la había olvidado por completo. Asimismo, estuvieron presentes Paul Young (28), quien un año después se convirtió en estrella mundial con Everytime you go away (balada original de Daryl Hall & John Oates); el trío pop femenino Bananarama, en pleno apogeo en 1984; tres integrantes del combo norteamericano Kool & The Gang, una máquina de éxitos radiales en esos años; y Paul Weller (26), cantante y guitarrista de larga trayectoria como fundador de The Jam que, justo en aquel 1984, se había reinventado con un grupo de pop-jazz llamado The Style Council.

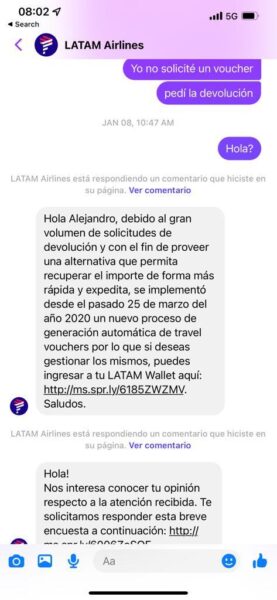

Dos integrantes de U2, Bono (24) y Adam Clayton (24), llegaron también para colaborar. Para 1984, el cuarteto estaba en pleno ascenso, con cuatro álbumes en el mercado, poco antes de convertirse en un fenómeno mundial, algo que ocurrió con el lanzamiento de The Joshua tree (1987). El cantante, quien desarrollaría su propio camino como activista promotor de temas benéficos y búsqueda de reflexión entre los políticos y líderes del mundo, protagonizó una de las dos polémicas en aquella sesión. Cuando Geldof y Ure le mostraron la línea que le tocaba cantar –“Well tonight thank God it’s them instead of you…”-, al principio se negó pues no se sentía capaz de expresar la indignación contenida en esa frase, pero finalmente Geldof lo convenció tras confesarle que la había escrito pensando en él. Y el resultado fue más que elocuente. Por su lado, los Status Quo parecían estar más interesados en hacer bromas y no tomarse muy en serio las cosas, por lo que se limitaron a ser parte del coro final como puede verse en este documental del año 2004, preparado para conmemorar el vigésimo aniversario de Band Aid.

En total, fueron 37 artistas los que grabaron Do they know it’s Christmas?, lanzada finalmente el 7 de diciembre en Inglaterra. Al mes, se convirtió en el single más vendido a nivel nacional, desplazando a una canción de Paul McCartney & Wings, Mull of Kintyre (1977). Tres días después, el 10, la canción se publicó en los Estados Unidos, donde también causó gran impacto, aunque no tanto como en su país de origen. En su punto más alto, Do they know it’s Christmas? produjo más de 28 millones de dólares con ventas que superaron los 15 millones de copias alrededor del mundo.

Musicalmente, la canción es una melodía que evoca a la Navidad, con sonidos de campanas y ecos, enmarcada en la estética del pop sintetizado tan vigente en ese tiempo. Midge Ure había grabado y producido toda la base instrumental con teclados, sintetizadores y máquinas de ritmo para que, sobre esa pista, se montaran voces individuales, dúos y coros. El momento climático de la canción, el mantra final -“Feed the world! / let them know it’s Christmas time again!” le da el carácter de himno solidario con el que Geldof había soñado desde el comienzo. Para reforzar la base rítmica, Phil Collins (33) -otra de las superestrellas convocadas, aunque no fue incluido entre los vocalistas principales- colocó el sonido de su inconfundible y poderosa batería, dotando al tema de un pulso orgánico y vibrante.

El producto final es un tema muy emotivo y sentimental, con frases que apelan a la sensibilidad de quienes viven de espaldas al dolor ajeno. Sin embargo, en su momento, Do they know it’s Christmas? no motivó mucho entusiasmo en cierta crítica especializada, que llegó a catalogarla de efectista y poca cosa, a pesar del innegable altruismo que motivó su creación. Como lado B del single original, editado por los sellos Phonogram (en Reino Unido) y Columbia (en EE.UU.), se incluyó una versión instrumental del tema, reemplazando la letra por mensajes navideños grabados por los cantantes que participaron, a quienes se sumaron los integrantes del cuarteto escocés Big Country, la cantante irlandesa Sinéad O’Connor y los astros británicos David Bowie y Paul McCartney.

Ninguno de ellos pudo llegar al estudio por problemas de agenda -de hecho, estaba planificado que Bowie cantara la primera línea, algo que finalmente hizo Paul Young. Al finalizar esta versión, se escucha a Bob Geldof dejar constancia de lo titánica que fue aquella sesión: “Este disco fue grabado el 25 de noviembre de 1984. Son ahora las 8 de la mañana del 26. Hemos estado aquí 24 horas y creo que es hora de irnos a casa. Midge y yo les decimos buenos días a todos y un millón de gracias a todos los que participaron. Feliz Navidad”. Además, un equipo completo de cámaras registró cada detalle de ese maratónico día. Con ese material grabaron el icónico videoclip que todo el mundo vio en 1984.

La onda expansiva de la canción convirtió a Bob Geldof y Midge Ure en abanderados del activismo musical en los ochenta. Si en la década anterior, el ex Beatle George Harrison había organizado el primer concierto benéfico de ayuda monetaria para las poblaciones de Bangladesh -el 1 de agosto de 1971 en el Madison Square Garden de New York-, el single de Band Aid fue la primera canción grabada por un colectivo de artistas famosos con propósitos caritativos. De hecho, inspiró otros dos proyectos benéficos: USA For Africa, que reunió a casi 50 superestrellas norteamericanas del pop, rock y R&B para grabar, en enero de 1985, We are the world. Meses después, hicieron lo mismo sus pares canadienses, con el single Tears are not enough, bajo el nombre de Northern Lights con gente de la talla de Joni Mitchell, Neil Young, Bryan Adams, Geddy Lee (Rush), entre otros.

La canción fue también punto de partida para la realización, 13 de julio de 1985 del megaconcierto Live Aid, otra vez con el dúo Geldof/Ure como principales organizadores, que pasó a la historia por la legendaria presentación de Queen en el estadio Wembley de Londres. Al final de esa misma jornada, conocida hoy como el Día Mundial del Rock, una versión ampliada de Band Aid, con varios de los artistas estelares del concierto que no estuvieron en la grabación original, como Paul McCartney, Freddie Mercury, David Bowie, Elton John, Roger Daltrey y otros, interpretó Do they know it’s Christmas? en vivo frente a más de 70 mil personas.

No obstante, el proyecto de Bob Geldof no estuvo libre de suspicacias. A pesar de todo lo recaudado, que llegó durante los primeros meses de 1985 en forma de donaciones de comida, medicamentos y ropa, a través de los años se han tejido conjeturas -todas sin mayor sustento- respecto de que buena parte del dinero habría ido a parar, debido a intermediaciones ajenas a los artistas, a los bolsillos del dictador etíope Mengistu Haile Mariam, quien gobernó dicho país catorce años, entre 1977 y 1991. También surgieron críticas sobre supuestos “trasfondos racistas y prejuiciosos” con respecto al África. Geldof, conocido por sus respuesta claras y directas, contestó así a sus críticos: “Es solo una canción, no una tesis doctoral. Así que pueden irse a la mierda”. Cáustico como siempre, también ha mostrado hartazgo por la popularidad del tema. En una entrevista del 2010 dijo que estaba “cansado de escucharla en todos los putos centros comerciales en Navidad”.

La canción ha sido grabada tres veces más, siempre bajo la supervisión de Bob Geldof (72) y Midge Ure (70). En 1989, como Band Aid II, con la participación de Bono, Cliff Richard, Lisa Stansfield, entre otros. Luego, en el 2004, como Band Aid 20, liderada esta vez por Chris Martin (Coldplay), Joss Stone, miembros de bandas como Radiohead y The Darkness. Y, en el 2014, con letra adaptada a la crisis del ébola, con figuras más contemporáneas como Sam Smith, Ed Sheeran, One Direction, junto con los experimentados Chris Martin, Bono y Sinéad O’Connor. Aunque todas cumplieron sus objetivos de recaudación, ninguna tuvo la calidad emocional y artística que convirtió a la versión original de Do they know it’s Christmas? en un clásico moderno de la Navidad, solidario, combativo y sincero, concebido y hecho realidad jóvenes idealistas que pusieron sus talentos al servicio de una causa humanitaria.

Tags:

1984,

Band Aid,

Bob Geldof,

Canciones Navideñas,

Live Aid,

Midge Ure,

Música de los ochenta,

Navidad,

Pop-Rock Benéfico