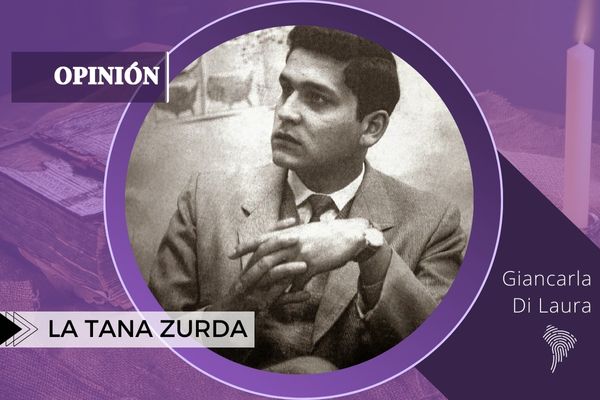

Nació en Lima un 8 de julio de 1874, en una época que pronto sería sombría para el Perú: la de la guerra con Chile, que duró de 1879 a 1883. Es decir, José María Eguren era apenas un niño de cinco años cuando se vivió el horror y la humillación de la invasión chilena, sobre todo en la costa peruana. Sin embargo, entre los cinco y los nueve años su imaginación, que se habría forjado al compás de saqueos, violaciones y fusilamientos, se formó más bien en la relativa tranquilidad de la hacienda Chuquitanta, al norte de Lima, propiedad de su hermano mayor Jorge. José María fue un niño de salud frágil, propenso a las recaídas, y bastante tímido. Por eso su universo está poblado de animales silvestres y de mucho color, que se expresó en una obra plástica (cuadros y fotografías) de singular sensualidad.

Seguramente algún crítico especializado ha examinado este aspecto de la formación de Eguren, pero vale la pena insistir en el tema para explicar la increíble riqueza imaginativa y el tono aparentemente alejado de la realidad prosaica que su poesía ostenta.

José María Eguren también creció en un ambiente literario con un estilo vigente, el del Modernismo, que a fines del siglo XIX y principios del XX se encarnaba en el Perú en la figura de José Santos Chocano, un año más joven y por lo tanto miembro de la misma generación, consagrado internacionalmente y figura pública de enorme resonancia. Uno pensaría que por la diferencia diametral entre el estilo de ambos poetas ellos serían rivales mortales en la vida pública y cotidiana, pero no fue así. Llegaron a ser buenos amigos y Chocano impulsó a Eguren a publicar en las mejores revistas limeñas antes de acabar el siglo XIX.

Hacia 1897 se mudó Eguren al balneario de Barranco, donde vivió más de treinta años antes de regresar al centro de Lima. Sin embargo, como gran observador de la naturaleza y el paisaje, pasaba largo tiempo en caminatas por los alrededores, cruzando fundos y haciendas, pedregales y acequias, que alimentarían su visión de la vida con insectos, pájaros y otros animales que aparecen de manera familiar en su amplio bestiario. Nunca salió de Lima, Barranco y sus alrededores. Ni siquiera viajó a provincias; mucho menos al extranjero.

Se dice que su primer libro de poemas, Simbólicas, publicado en Lima en 1911, representa la superación del Modernismo vigente e inaugura la moderna poesía en el Perú. Puede ser, dependiendo de qué se entienda por modernidad. Lo cierto es que es un libro muy inusual, no solo por la temática fantasiosa, nada realista, muy cercana al sueño y al mundo de la pura imaginación, sin aspiraciones morales, políticas o nacionales, como observó años más tarde José Carlos Mariátegui, llamándolo nuestro primer poeta «puro». El lugar común lo clasifica como poeta simbolista, pero esta es otra etiqueta que también requiere revisión debido a la tremenda originalidad de su escritura.

El prestigio que le valió su primer libro fue consolidado con «La canción de las figuras “ (1916), su segundo poemario. Luego, en 1929, Mariátegui tuvo la feliz iniciativa de reunir dos libros inéditos (Sombras y Rondinelas) con una amplia selección de sus dos primeros libros bajo el título general de Poesías. Y eso fue prácticamente todo lo que publicó en vida. Sus artículos de reflexión estética y filosófica fueron reunidos póstumamente con el título de Motivos.

Algo que siempre llamó la atención fue su renuencia a participar en la vida pública y en el candelero literario. Hoy, que los poetas pululan y se

autoglorifican en festivales y redes sociales, Eguren sin duda se habría sentido extraño. Su salud frágil y su carácter tímido lo acompañaron toda la vida. Pero llegó a ejercer el cargo de Director de Bibliotecas y Museos Escolares del Ministerio de Instrucción Pública entre 1931 y 1940, más por necesidad que por vocación.

Se murió un 19 de abril de 1942, sin cumplir los 68 años. Cómo me hubiera gustado conocerlo. Hasta hoy sigue siendo una figura admirada y emulada, que abrió una veta riquísima en la escritura en español en el Perú. Su musicalidad, sus referencias a mundos inéditos o de un pasado mágico, lo hacen un autor muy querido para todo aquel que quiera escapar de la poesía social o de una visión realista de la vida. La poesía, después de todo, también debe servir para liberarnos de las cadenas de la cotidianidad y hacernos volar por mundos inéditos. Si no, nuestro parnaso sería todavía más aburrido.

Este jueves 18 de julio hablarán de todo ellos tres especialistas en poesía peruana. Se trata de Jorge Valenzuela, Renato Guizadoy Jorge Kishimoto, quienes sostendrán un sustancioso conversatorio sobre Eguren en la Biblioteca Ricardo Palma de la Municipalidad de Miraflores. El acto comienza a las 7:30 pm en Av. Larco 770, segundo piso. Si quiere saber más sobre Eguren, y de paso dar rienda suelta a su imaginación, le recomendamos darse una vuelta. Pero –¡cuidado!–, no se lo vaya a comer Paquita.