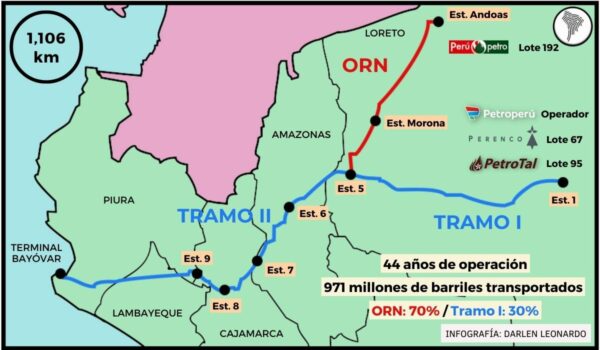

Los últimos días, algunos medios han hecho notar la presencia de dirigentes indígenas amazónicos que habitan en torno a lo que se llama el circuito petrolero, en Loreto. Sustancialmente, las provincias de Datem del Marañón, el distrito de Trompeteros en la provincia de Loreto-Nauta, y Maynas, y las cuencas de los ríos Marañón, Corrientes, Pastaza, Chambira y Tigre.

De no atenderse sus demandas, paralizarán todos los lotes petroleros y las plantas de tratamiento, así como el traslado de crudo. Y ya están en los lugares, listos para actuar.

A algunos sonará como novedad este litigio, no lo es. Novedad es que los medios hayan dado espacio a los dirigentes indígenas amazónicos. En agosto de 2020 la policía al servicio de la empresa Petrotal asesinó a tres comuneros que participaban en protestas en torno al lote 95, en Bretaña. Poco se supo, no fue noticia, la fiscalía investiga arrastrando los pies, las familias afectadas, también de los heridos que hubo, son atendidos por las propias federaciones y comunidades. Estado y empresa se lavan las manos.

Una historia antigua: la invención de la pobreza

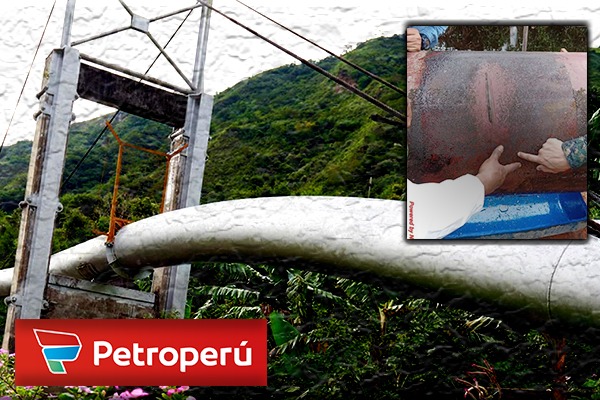

Si bien había actividad petrolera de baja intensidad desde los años 20 del siglo pasado, es desde 1970, en que, al descubrirse yacimientos petrolíferos más grandes en la Amazonía, Petroperú se dedica a explorar y explotar en el bosque amazónico. Luego se ofrece en concesión la mayor parte de ese territorio. Empresas como Occidental Petroleum, PlusPetrol se sumaron a la actividad.

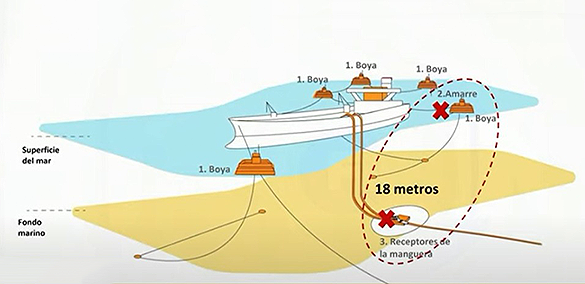

La versión que circula sobre contaminación de toda la zona de explotación petrolera es que se debe a derrames accidentales de crudo, por problemas en el ducto que transporta el petróleo. Es mucho más que eso. La cruda verdad es que, desde que arrancó la explotación, y a pesar de existir desde comienzos del siglo XX protocolos para el cuidado de los entornos en otros lugares del planeta, como en Estados Unidos y Canadá, en el Perú no se tomó precaución alguna.

Es más, desde el inicio, se arrojó a los cuerpos de agua de ríos y lagunas las aguas de producción de manera sistemática. ¿Qué son las aguas de producción? Estas brotan juntas con el petróleo, a una temperatura de 90º C. Son dos veces más saladas que las del mar y contienen hidrocarburos, cloruros y metales pesados, como plomo, cadmio, bario, mercurio, arsénico y otros. Al ingresar al agua de ríos y lagunas las contaminan destruyendo toda vida, y haciendo de esas aguas tóxicas para el consumo humano.

Desastre, ecocidio, genocidio, racismo

En los entornos de producción petrolera viven desde hace miles de años, poblaciones de seres humanos. Pueblos indígenas que no eran pobres, que vivían bastante bien de la pesca, de la caza, de la pequeña agricultura.

Pero, la extracción petrolera, con absoluta indiferencia de la suerte de esas poblaciones contaminó directamente el entorno, tanto por obra de la empresa estatal como luego por las empresas concesionarias extranjeras, trayendo algo desconocido: la pobreza. También enfermedades, y con bastante frecuencia, la muerte.

En términos de definición de gestión del riesgo, se trata de desastre. Como dice José Fachín, asesor de las federaciones de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP) “se trata de un desastre ambiental que el propio hombre ha causado, y cuyos responsables directos son las empresas petroleras como Occidental Petroleum, Pluspetrol, Petroperú, con autorización del Estado:”

Es ecocidio porque se trata de la destrucción sistemática de gran parte del ambiente del territorio amazónico, de manera intencionada y en muchos puntos, irreversible. Con destrucción de flora y fauna, y alteración permanente de la cadena trófica, la cadena alimenticia, y desaparición de especies.

Es genocidio porque son miles las familias que han perdido a sus seres queridos afectados por enfermedades derivadas de la contaminación de las áreas de explotación y el vertido consciente de tóxicos que destruyeron las fuentes de vida de las poblaciones indígenas y afectaron su salud gravemente. Sin mencionar otras afectaciones permanentes a la salud de las personas.

Es racismo institucional y social, porque para el beneficio del Estado, de particulares, y también de intermediarios corruptos, se permitió todo ello sin importar las vidas de aquellos peruanos que fueron afectados, porque se trata de indígenas.

Muchas promesas, y nada

Desde el inicio, la resistencia de los pueblos del circuito petrolero loretano ha existido. Han tratado de dialogar, han hecho tomas de las estaciones y de los lotes, y a cambio han recibido promesas e incumplimientos constantes. Además de balas.

En 2006 hubo la firma del Acta de Dorissa, con compromisos serios de parte del Estado hacia las comunidades indígenas, que jamás se cumplieron. Luego hubo los acuerdos de Saramurillo, siguió el Acta de Nauta con presencia de la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz. Desde Humala, cuando se declaró en emergencia ambiental toda la zona del circuito petrolero, pasando por sucesivos compromisos, el resultado ha sido nulo.

Lo más reciente, y que parece más concreto, es el Decreto Supremo 145-2020-PCM, firmado por el entonces presidente Martín Vizcarra, que aprueba un llamado Cierre de Brechas, que comprende obras y acciones para todas las zonas afectadas a un costo que parece mucho, 6 mil millones de soles, pero es nada comparado con lo que debe repararse para remediación de la zona y atender las demandas de estos peruanos agredidos por su propio Estado.

A pesar de que las demandas son mucho mayores, y esa norma es un pequeño avance, no se ejecuta. Los pueblos afectados exigen un fideicomiso a ser administrado por el gobierno regional y los gobiernos locales con fiscalización indígena. El gobierno se aferra a una fórmula que es la mejor manera de que no llegue nada a sus beneficiarios: distribuir el monto entre los sectores del Estado concernidos donde, con seguridad, los consumirá la burocracia corrupta o los dejará morir la indiferencia racista.

Para lo inmediato

En la agenda hidrocarburos, los pueblos afectados por la actividad petrolera piden modificación de la ley de canon para que llegue algo a ellos, y el derecho a decidir que incluye una modificación de la ley de consulta previa. Asimismo, exigen una Comisión de la Verdad en torno a todo lo acontecido en 50 años de actividad petrolera, con garantías de que no se vuelva a repetir. También, en tal sentido, la revisión de los contratos ley.

Hay una agenda de vida post-petróleo, que a la vista del posible abandono de la zona de explotación por PlusPetrol, sin remediación alguna, es más vigente que nunca: debe garantizarse la vida con todos sus derechos a los pueblos afectados cuando culmine la actividad extractiva petrolera. La remediación es un imperativo.

Y hay la espera atenta a las inversiones directas, ahora para 2021, de cuestiones urgentes para las comunidades, y que ya son posibles, sobre lo que existe también compromisos del Estado. Pero el Estado no responde.

Tomo un río, luego existo

La toma de carreteras es el grito desesperado para decir aquí estoy de muchos pueblos en el Perú. En la Amazonía, es la lucha por la vida entre los ríos y el bosque depredado. Bosque que requiere ser, al menos, algo parecido a lo que fuera al inicio. Y compensación en educación, salud, agua, oportunidades iguales a las de todos, para poblaciones que no reclaman más que lo que es justo: vida digna, buen vivir.

Además de justicia histórica. Nos hemos rasgado las vestiduras por los crímenes durante la actividad cauchera – cuando el presidente Leguía decía que era actividad necesaria para la hacienda pública, y no actuaba contra ella por eso – mientras hemos visto repetir el mismo crimen durante los últimos 50 años, callando vergonzosamente, y por los mismos prejuicios, con respecto a los que sufren otros peruanos a los que se considera menos importantes.

En tiempos de crisis climática gravísima, en tiempos de virus por zoonosis que amenazan con duplicarse más seguido, cuidar los bosques es una prioridad, pero lo es también cuidar la vida de aquellos que son los que mejor saben cuidarlos. Eso significa, también, reivindicarlos en todo su valor de peruanidad.

Tags:

contaminación,

ecocidio,

genocidio,

Petróleo,

Racismo