[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Es imposible hacer ideología en el siglo XXI con los criterios del siglo XX y esto es precisamente lo que me ha venido pasando. Hasta 1989 teníamos más o menos claro lo de capitalismo-democracia vs. comunismo-dictadura del proletariado. Luego, desde dentro, la democracia no necesariamente acompañaba al capitalismo, también lo enfrentaba, lo moderaba, lo atemperaba, podía efectivamente sumarle todo aquello que no tenía de social (Marshall 1998) y detener o moderar sus ansias “salvajes”, que es como una vez lo definió el recordado Papa Juan Pablo II.

Los años maravillosos

Al caer el muro, pasamos, hasta cierto punto, a El Fin de la Historia de Francis Fukuyama (1992). No voy a comentar lo muchísimo de este libro que refuto. Me quedo aquí con la idea, bastante ilusa pero real para sus contemporáneos, de que la democracia y sus derechos se habían impuesto en el mundo como utopía y que solo se quedaron empantanados en la historia, en el tiempo, en lo secular, aquellos países que no la pudieron concretar.

En todo caso, es cierto que, cuando cae el Muro de Berlín, se abre un amplio espacio para la deliberación democrática. Las izquierdas y derechas podían discutir hasta dónde debía llegar el rol del Estado o su intervención en la economía, pero dentro del marco constitucional republicano-liberal, presente en todas las democráticas del mundo y que nadie ponía en discusión.

Nuevos autoritarismos al ataque: nacionalismo y corrección política

Esta situación duró poco. Primero fueron los nacionalismos en Europa. Apenas terminada la Guerra Fría, la de los Balcanes -exYugoslavia-estremeció al mundo, al mismo tiempo que proliferaban nuevas nacionalidades resultantes de las antiguas repúblicas soviéticas y el nacionalismo, como doctrina, comenzó a empoderarse en Europa, lenta pero persistentemente. Este levantó como su bandera principal el rechazo a la migración tercermundista, principalmente la africana y la musulmana (Sartori 2003).

De allí a plantear que las razas no debían mezclarse había solo un paso. En los últimos tiempos, ya Giorgia Meloni, Presidenta del Consejo de Ministros italiano, en varios de sus discursos, y Marine Le Pen, lideresa de la ultraderecha francesa, hablan de defender la civilización europea de todo aquello que la rodea y amenaza. Las reminiscencias fascistas se presentan por si solas, inclusive en los saludos con el brazo derecho extendido como en el caso de la activista española Isabel Peralta.

A la izquierda, las cosas también se radicalizaron y los grandes sacrificados fueron el disenso/consenso, la tolerancia y el espíritu democrático. Los derechos finalmente conquistados y universalizados tras el derrumbe del bloque socialista devinieron de pronto en autoritarismo jacobino. Le llamaron dictadura de la corrección política; en otras palabras, no podías pensar, ni mucho menos expresarte extramuros de ciertas premisas porque corrías el riesgo de ser rechazado por tu entorno. Esto sucedió mucho en ámbitos académicos, intelectuales y artísticos (Fernández Riquelme 2020).

Recién le pasó al eurodiputado de la ultraconservadora Vox Hermann Tertsch, quien defendió la dictadura de Augusto Pinochet en el Parlamento Europeo. Sus colegas del PSOE pidieron drásticas sanciones para el parlamentario. A mí me parece deplorable la dictadura de Pinochet, y más negar que Salvador Allende fuese su víctima, pero lo que aparentemente olvidaron los representantes del socialismo español es que buscaban aplicarle a Tertsch sanciones en contra de la libertad de conciencia bastante parecidas a las que el dictador chileno le impuso a sus opositores.

Está claro que los referidos políticos españoles, ni asesinan, ni desaparecen ciudadanos en virtud de sus ideas, pero a François-Marie Arouet, Voltaire se le adjudica la frase «Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo» y este precepto parece haber sido olvidado por los nuevos progresismos radicales que se han posicionado por todo el planeta.

Y así se popularizó el triste hábito de prohibir, de cancelar, de desaparecer todo lo que, en el lenguaje, en la historia, en la literatura y hasta en lo cotidiano pudiese amenazar el nuevo pensamiento emergente ante cuya arremetida colapsaron las fronteras de la democracia y los derechos fundamentales que consagró la ONU en 1948.

La 4ta ola del feminismo: de la igualdad a la lucha contra el patriarcado

Las luchas de las mujeres por sus derechos, junto a la de los colectivos LGTBI constituyen un punto de inflexión en la configuración de la izquierda del siglo XXI. Casi podríamos afirmar que representan su ala dominante. Desde estas líneas nos mostramos favorables a la igualdad entre mujeres y hombres, deploramos toda forma de abuso en contra de la mujer y nos manifestamos a favor de que las personas LGTBI posean los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.

El problema se ha manifestado en la radicalidad de los programas ideológicos y plataformas de lucha de estos colectivos que parten de la premisa de que el capitalismo es un sistema por definición patriarcal que debe ser suprimido para ser reemplazado por otro. Desde este punto de partida, inclusive la democracia, como hoy la entendemos, no sería suficiente por favorecer al hombre y, por consiguiente, es susceptible, o de ser revocada o de ser sometida a reformas radicales. Como el movimiento feminista prioriza lo cultural vinculado a la conciencia de una situación dada, se plantea además la reeducación de los seres humanos conforme a su propia concepción del mundo (Varela 2023).

Como ya hemos sostenido, nosotros defendemos la igualdad total y afirmamos que, en tal sentido, debe perfeccionarse la democracia: hombres y mujeres poseen y disfrutan, o deben poseer y disfrutar, de las mismas salvaguardas constitucionales, incluidos el derecho al honor, a la presunción de inocencia y a un juicio justo, lo mismo los colectivos LGTBI. Estos derechos son inalienables al individuo y deben ser preservados por encima de cualquier otra consideración, no son negociables.

Por ello, violentar ciudadanos a través del linchamiento y el escarnio públicos desde las redes sociales, en lo que se conoce como ciberfeminismo, supone transgredir las fronteras del Estado de Derecho, así como flirtear con el autoritarismo como medio político para alcanzar metas específicas. El derecho a la justicia es también inalienable y solo el Estado tiene la facultar de impartirla, no la muchedumbre, presencial, en turba, o a través de las redes sociales.

Reacción conservadora con Biblia a la mano

El avance del progresismo radical, como lo denomina el nuevamente citado Francis Fukuyama (2023) en su reciente libro El Liberalismo y sus desencantados, ha generado una reacción conservadora que no es menos radical. Esta propone defender a la familia tradicional, padre madre e hijos, del “lobby feminista y LGTBI” y, para hacerlo, ha desatado una virulenta campaña en la que se confunden elementos jurídicos, ideológicos y teológicos.

En tal sentido, la denostación de las personas LGTBI y una muy mal disimulada misoginia, se han difundido abierta y descaradamente desde el otro extremo del tablero, adornados, inclusive, con versículos bíblicos y amenazas de castigos infernales. Así, entre intentos de prohibición de la libre expresión y su máxima exacerbación, la que se expresa en la destrucción del oponente a través del epíteto y de la descalificación, asistimos, con aburrida indiferencia, a la muerte de la democracia.

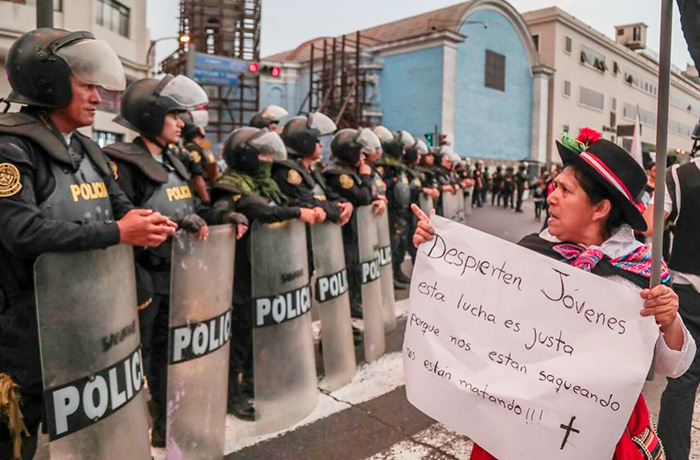

En España y América Latina, por sus enraizadas tradiciones católicas, estos movimientos conservadores se han diseminado rápida y masivamente, abarcando inclusive todos los espectros del abanico ideológico tradicional, como sucede en el caso peruano. En Perú, la alianza parlamentaria dominante reúne a Fuerza Popular, partido de derecha conservadora y a Perú Libre, movimiento de izquierda radical. ¿Qué los une? Que para la izquierda radical peruana no existe contradicción entre la lucha en pro de reivindicaciones populares y la oposición a agendas culturales como las de los colectivos feministas y LGTBI. ¿Qué los caracteriza? Ser plebiscitaristas, es decir, si son mayoría entonces pueden revertir siglos de desarrollo constitucional, entiéndase, pueden cancelar derechos fundamentales u oponerse, como lo hacen militantemente, a la conquista de otros, como el matrimonio LGTBI, el que, en el Perú, sigue durmiendo el sueño de los justos.

Como he mencionado en otras entregas, el mayor ejemplo del rechazo conservador al progresismo radical es Chile. Este país sudamericano el año pasado desaprobó abrumadoramente un proyecto constituyente en cuyo texto se trocaron las demandas por mejoras socioeconómicas de la población por las agendas de las vanguardias feminista y LGTBI, lo que, a juzgar por los resultados, resulto un exceso y un gigantesco error. Lo más lamentable de esta derrota es que las reformas sociales por las que clamaron los chilenos quedaron sin hacerse y un nuevo proyecto constitucional, de corte conservador, podría ser aprobado el siguiente domingo 17 de diciembre. Si suceden así las cosas, Chile habría perdido soga y cabra.

¿La democracia como utopía?

Comencé estas líneas señalando que no se podía hablar de política en el siglo XXI con los códigos del siglo XX, y yo soy un hombre del siglo XX. ¿Qué decide el voto hoy? ¿Qué consideraciones tiene en cuenta el ciudadano al momento de elegir a sus gobernantes?

Un fenómeno global, con diferentes aristas, pero básicamente similar en todo el orbe, es que estamos votando por propuestas y consignas culturales cuyo denominador común es lo poco que importa el respeto a la democracia situada en el marco de sus constituciones las que se sostienen en los derechos fundamentales. Esta realidad posee un elemento paradójico pues difícilmente la cuestión de la inmigración en Europa o el matrimonio gay en los países de América Latina decidirá la mejora de la calidad y las condiciones de vida de los ciudadanos. Talvez el tema que atañe el feminismo radical pudiese ser el más relevante en el debate contemporáneo toda vez que apunta a modificaciones estructurales en el esquema de la sociedad.

En todo caso, si algo nos demuestra esta reflexión es lo muy equivocado que estuvo Marx al señalar que la cultura se subordina a la economía. Esos tiempos pasaron; en días en los que los jóvenes pasan la mayor parte de sus horas conectados a la red y los adultos también, son otras dimensiones las que se abren paso. Estas van convirtiendo al imaginario en realidad sin que apenas nos demos cuenta. Creo que, junto a la revolución de las máquinas, de la virtualidad y de la inteligencia artificial, estamos ya inmersos en una guerra cultural que hoy se libra desde extremos irreconciliables.

Pensaba concluir esta digresión con algún llamado a recuperar los valores democráticos perdidos, lo que hubiese implicado proponer que la salida a esta crisis paradigmática se sitúa en la vuelta al pasado. Algunas veces ha ocurrido, hay futuros no iguales, pero sí parecidos a ciertos pasados y la historia, como la economía cíclica del ruso Nikolái Dimitrievich Kondrátiev o el tiempo pendular del italiano Giambattista Vico, va y viene, como las olas del mar.

Sin embargo, creo que al conflicto actual tendrá que reemplazarlo un nuevo sentido común, una nueva estabilidad, pero esta solo durará un tiempo determinado. Cuánta razón tuvieron Georg Wilhelm Friedrich Hegel, con su dialéctica, y Víctor Raúl Haya de la Torre -aunque a algunos les moleste que lo cite- con su devoción por el cambio y las grandes coyunturas mundiales.

Ese hombre, ninguneado en su propio país, comprendió que la Segunda Guerra Mundial abría necesariamente un nuevo paradigma (1946) y que había que adaptar el pensamiento a los nuevos tiempos. Además, coligió que el cambio prevalecía sobre la historia y, por consiguiente, sobre la teoría, la interpretación y el conocimiento. Ya lo había anticipado en su Sinopsis Filosófica del Aprismo, cuando finalmente se separa del marxismo, publicado en la Revista Claridad de Buenos Aires en 1936 y luego reproducido como primer capítulo de su Espacio Tiempo Histórico (1948).

Las ideologías de hoy no son las de la pasada centuria. Por ello, en estas líneas les dejo sus principales derroteros, porque al centro político no lo vamos a encontrar volviendo al republicanismo liberal del siglo XX, sino buscando los equilibrios de los que hoy carecen las doctrinas del siglo XXI.

Bibliografía:

Fernández Riquelme, Sergio. Sobre la corrección política. En La Controversia, Julio 16, 2020.

Fukuyama, Francis. El fin de la historia y el último hombre. Barcelona, Editorial Planeta, 1992.

Fukuyama Francis. El liberalismo y sus desencantados. Cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales. Bogotá, Ariel, 2023.

Haya de la Torre, Víctor Raúl. Y después de la Guerra ¿Qué? Lima, Editorial PTCM, 1946.

Haya de la Torre, Víctor Raúl. Espacio Tiempo Histórico. Lima, Ediciones La Tribuna, 1948.

Marshall T.H. Ciudadanía y Clase Social. Madrid, alianza Editorial, 1998.

Sartori, Giovanni. La sociedad multiétnica: pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, México, Taurus, 2003

Varela, Nuria. Feminismo. La cuarta Ola. México, Penguin, 2023

Tags:

Cultura contemporánea,

derechos humanos,

desafíos políticos,

Nacionalismos

[1]

[1]