[LA TANA ZURDA] La ola Arguedas sigue imparable

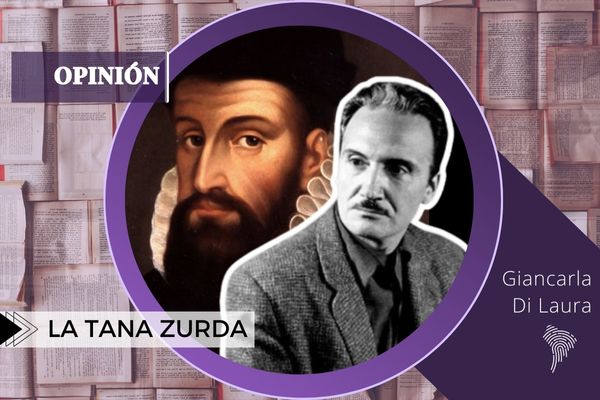

Siete ediciones en un año es un récord que pocos libros alcanzan. Kachkaniraqmi, Arguedas, la novela de Eduardo González Viaña, ha sido publicada en Madrid, Lima y Boston y ha completado 77 exitosas presentaciones en universidades, centros culturales y ferias de libros en el Perú y el extranjero.

La primera presentación fue hace un año en la Universidad Complutense de Madrid y la que sigue será en Hunan, China, donde la obra y el autor han sido seleccionados para un congreso sobre literatura mundial el próximo abril.

La novela narra la vida de José María Arguedas. González Viaña lo hace con una prosa que la crítica sin excepción califica de magnífica. Bryce decía que “dan ganas de cantar, mientras se lee a González Viaña”. Pero ¿quién cuenta la historia? Como ocurre siempre en el mundo andino, son las montañas, los zorros y los ríos quienes la entonan en un concierto armónico y poderoso.

Otro acontecimiento en el género novela fue Le dedico mi silencio, la última de nuestro Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Sus obras siempre despiertan interés desde antes de que se hayan terminado de imprimir. Ese es el caso de esta historia de músicos y decepciones. En el Perú, su patria, como en el ámbito mundial, se ha esperado con pasión entreverada de angustia esta obra que se anuncia como el «ultimum opus» del gran autor. Las opiniones, sin embargo, están divididas entre quienes la consideran un viaje agradable por la cultura y la música peruana y quienes querían oír el canto final del cisne y no lo hallaron.

Entre los libros más vendidos del género novela figuran, además, Los genios, de Jaime Bayly (desigual pero divertida); El mundo que vimos arder, de Renato Cisneros; Cien cuyes, de Gustavo Rodríguez; Francisca, de Alonso Cueto; Cenizas en el cielo, de Juan Morillo Ganoza; Danza entre cenizas, de Fabiola Pinel; y El Camarada Jorge y el dragón, de Rafael Dummet.

Sobre algunos de estos libros y otros de años recientes sobresale el ensayo lapidario La guerra cultural de baja intensidad en la literatura peruana, de Miguel Arribasplata Cabanillas, que cuestiona la validez ideológica y formal de una buena parte de la que el crítico norteamericano Mark Cox llamó la «prosa pituca peruana». Recomendamos leer este ensayo para tener una visión menos celebratoria de algunos autores ensalzados por intereses editoriales y no por su calidad literaria.

En cuento solo puedo mencionar La rebelión, de Luis Fernando Cueto Chavarría, y Geografía de la oscuridad, de Katya Geraldine Adaui, como lo más legible que llegó a mis manos.

César Vallejo sigue siendo best-seller en 2023

El ilustre poeta peruano continúa impulsando a brillantes estudiosos para tratar de desentrañar su asombrosa obra, dado que el 2023 fue el año del centenario de Escalas y Fabla salvaje, los dos primeros textos narrativos del gran autor de Santiago de Chuco. Por eso, hay que mencionar la muy completa César Vallejo. Correspondencia, de los acuciosos investigadores Valentino Gianuzzi y Carlos Fernández, que contiene el recuento más completo de las cartas de Vallejo y un erudito aparato de notas. También sobresale Vallejo, a un siglo de Trilce: nuevos estudios, del poeta y catedrático peruano José Antonio Mazzotti, quien lee y relee Trilce y explica por qué es un clásico que traspasará los tiempos y las generaciones. El libro está conformado también por 27 artículos de los más destacados vallejólogos del mundo. Otro importante libro sobre el poeta es César Vallejo, Trilce y dadá París: huellas de un estímulo silenciado, del ya mencionado Carlos Fernández, que estudia la relación del primer vanguardismo europeo con la obra de Vallejo. Asimismo, hay que destacar Las mujeres de Vallejo, de Miguel Pachas Almeyda, uno de los mayores biógrafos del poeta, que nos cuenta la importancia de las musas y la madre de Vallejo tanto en su vida como en su poesía, y la edición facsimilar y los estudios que acompañan a Escalas, por el infatigable editor Jaime Chihuán y su sello Sinco Editores (sí, con S).

Poesía, producto peruano de exportación

En poesía destacaron, sin duda, Murmullos del delfín Koshoshka (Antología mínima), de José Antonio Mazzotti, la edición inglés-español de Nawa Isko Iki / Amazonian Chants (en Nueva York) y la edición francés-español de Nawa Isko Iki / Chants Amazoniens (en París), del mismo autor. También Exhumaciones del colibrí, de Edián Novoa (otro destacado poeta del Movimiento Kloaka); Cosecha de invierno. 50 años de poesía 1973-2023, de Dante Lecca; Cenizas en la aurora, de Edwin Camasca (en tono ecológico); el regreso del noventero Xavier Echarri después de treinta años de silencio con Un ciervo en la carretera y la publicación de Enrique Bernales Albites con El lenguaje que la nombra; el notable Canta en mi nuca el ruiseñor, de la excelente Zoila Capristán; y Poesía reunida 1985-2016, que compila los cinco libros publicados de la poeta ochentera Rossella Di Paolo. Menciono también Cisnes del transbarroco José Morales Saravia y la antología que compilé del grupo La Huaca es Poesía, donde aparecen voces jóvenes como Valeria Chauvel, Brenda Vallejo, Lesley Costello, Sandra Luna, Yazmín Cuadros y Santiago Morales junto a los ya consagrados Rafael Hidalgo, José Antonio Mazzotti y Raúl Bueno.

Perú, país histórico y crítico

La historia y la crítica fueron foco de atención en libros como Presidentes por accidente, de Christopher Acosta; La guerra del Pacífico, de Carmen McEvoy; Yo tirano, yo ladrón: memorias del Presidente Leguía, de Augusto B. Leguía; Esclavos, jesuitas y el baratillo, de Zelmira Aguilar; Coros mestizos del Inca Garcilaso: resonancias andinas, segunda edición corregida y aumentada de este ya clásico de los estudios garcilasistas por José Antonio Mazzotti; Non onan Shina, libro de los artistas e investigadores Pedro Favaron y Chonon Bensho, con enfoque altamente interdisciplinario; la edición más completa hasta ahora de las Tradiciones cuzqueñas de Clorinda Matto de Turner, por el investigador peruano Christian Fernández Palacios; y sin duda Los incas, en la ruta del Antisuyo y el Atlántico, del reconocido antropólogo e historiador José Carlos Vilcapoma.

Dejo fuera muchas cosas, pero, como decía al principio, no se puede ser exhaustivo y completamente objetivo, ni a la vez ni por separado. Si quieren ver otras opiniones, vayan a los periódicos de la DBA y de la caviarada, donde abundan las componendas grupales y editoriales.

Feliz Año Nuevo y mucha lectura.

Tags:

Autores Destacados,

Literatura peruana,

Novelas 2023,

poesía peruana