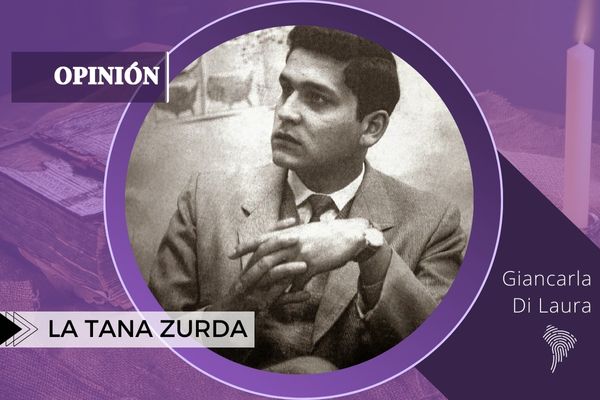

[LA TANA ZURDA] Digan lo que digan y pese a todos sus problemas, Cuba sigue siendo un país que produce intelectuales de altísimo nivel. Podremos comprobarlo esta semana con la visita de la Dra. Susana Haug Morales, profesora de la Universidad de La Habana y talentosa poeta que llega al Perú invitada por el Centro de Estudios Vallejianos (CEV) y la Asociación Internacional de Peruanistas (AIP).

En el reciente mes de marzo, cuando se develó el primer busto de César Vallejo frente a la Casa de la Poesía de La Habana, Susana Haug participó en una mesa redonda sobre la presencia de Vallejo en Cuba, haciendo gala de erudición y un sentido agudo de la obra de Vallejo que motivó a las mencionadas instituciones peruanas, dirigidas por Jorge Kishimoto (CEV) y José Antonio Mazzotti (AIP), a gestionar su presencia en el Perú. Estos vallejólogos de cepa compartieron la mesa redonda sobre el gran poeta peruano, a los que se sumó el consagrado poeta cubano Roberto Méndez.

En el Lima y Cuzco, Susana Haug tiene programadas las siguientes actividades:

Lunes 24 de junio, 10 am: Universidad César Vallejo (campus Los Olivos) para impartir una charla al alumnado sobre «Vallejo en Cuba». Seguirá la charla «El Inca Garcilaso y sus eternos detractores» por José Antonio Mazzotti.

Miércoles 26, 7:30 pm: Vallejo Librería-café, presentación del libro El Inca Garcilaso y la invención del Perú, de José Antonio Mazzotti. Participan Susana Haug (Universidad de La Habana), José Carlos Vilcapoma (UNALM) y Luis Millones Santa Gadea (UNMSM).

Jueves 27 de junio, 11 am: Universidad Nacional Agraria la Molina (auditorio A5). Conferencias magistrales y conversatorio: «Nueva visión sobre Junín y Ayacucho».

Dr. José Antonio Mazzotti (Tufts University, Boston): «Bolívar en la encrucijada frente al incaísmo de Olmedo»

Dra. Susana Haug (Universidad de La Habana): «Versión cubana: Junín y Ayacucho en el continente».

8:30 pm: Recital de poesía en Rayuela Mundo Café (Terán 951, Chorrillos) con los poetas peruanos Raúl Mendizábal, Pablo Salazar Calderón y José Antonio Mazzotti.

Viernes 28 de junio, 7:30 pm: Mesa redonda «Vallejo en Cuba» en el Centro Cultural Ricardo Palma de la Municipalidad de Miraflores (Av. Larco 770), junto con José Antonio Mazzotti y Jorge Kishimoto.

Sábado 29 de junio, 3 pm: Gran recital y concierto Perú-Cuba organizado por la Asociación Cultural La Huaca es Poesía en el Complejo Arqueológico Huallamarca (esquina Nicolás de Ribera y Av. El Rosario, San Isidro). Participan también los poetas Rafael Hidalgo, Lesley Costello, Brenda Vallejo y Manuel Liendo, concluyendo con un concierto del cantautor Rudy Rivera. Tambien la poeta cubana presentará el libro Poemas posthumanos de José Antonio Mazzotti.

Viernes 5 de julio, en el Cuzco: Simposio sobre «El Inca Garcilaso en dimensión internacional» junto con Jorge Kishimoto y Christian Fernández Palacios en el auditorio de la Municipalidad del Cuzco, Ciudad Imperial.

Susana Haug es poeta y profesora de Literatura Hispanoamericana y Caribeña en la Universidad de La Habana, Cuba. Sus numerosos trabajos publicados incluyen ensayos sobre poesía hispanoamericana contemporánea, José Martí, José Lezama Lima, César Vallejo, el Inca Garcilaso, narradores del continente y procesos culturales antes y después de la Revolución cubana. Su estudio sobre Los raros en las literaturas hispanoamericanas del siglo XX. Apocalípticos e integrados. (Los casos de Pablo Palacio, Macedonio Fernández, Antonio Di Benedetto y Hugo Hiriart) es un sólido examen de algunos de los autores que, por razones cronológicas, no pudieron entrar en la lista de “raros” de Rubén Darío (un tipo de escritor que trabaja al margen del canon pero que, por la misma razón, innova y desafía las convenciones literarias existentes). La profesora Haug identifica cuatro autores que merecen amplia atención, pero que la mayoría de los críticos literarios no han logrado explicar en profundidad. Ella elabora el concepto de Borges de “un canon del deseo” en contraposición a “un canon del poder”, ofreciendo perspectivas originales sobre los autores antes mencionados y sus correspondientes tradiciones nacionales.

Aproveche esta semana y vaya a alguna de las actividades mencionadas. Valen un Perú (y una Cuba).