Corresponde al gobierno de Pedro Castillo empezar a revertir lo que llamo la degeneratividad de la economía peruana, que se origina, como la mayoría de nuestros males históricos, en la el proceso colonial, cuando lograron hacernos sentir inferiores, y por ello añorar el destino material ajeno sin considerar nuestro territorio y demografía. Degenerativo, en medicina, es aquella situación en la que un cuerpo empeora constante e incrementalmente – en algún momento de modo irreversible – a causa de exponerlo a contextos y hábitos reiterativos que violentan su sistema inmunológico, que son sus capacidades adaptativas frente a los peligros virales y ambientales del entorno, las fuerzas que lo regresan al equilibrio vital. El cáncer, la diabetes, el lupus, y muchas otras, son padecimientos de este tipo.

El sistema inmunológico de toda economía es su matriz y capacidad productiva, porque de ella depende su nivel del empleo y su interacción con el mundo. En el equilibrio más adecuado, tendremos cantidad y calidad suficientes de puestos de trabajo, de modo sostenible en el tiempo y según el patrón cultural de cada contexto.

Nuestra economía republicana es degenerativa porque siempre hemos pretendido un capitalismo occidental para el que no tenemos las condiciones territoriales e insumos necesarios. No sólo fracasamos en todos los intentos, sino que deterioramos – cada vez más – lo más importante de nuestra inmunología, lo único que puede aspirar a buen, cuantioso y sostenido empleo: la manufactura y la economía rural. A la primera se le deja a su suerte en un mercado que la aniquila, o se le quiere poner en una velocidad competitiva que le resulta inviable. A la segunda siempre se le ha visto como atraso disfuncional o geografía para grandes negocios, y codiciado como mano de obra barata. Nuestro equilibrio óptimo de bienestar depende de cuánto logremos revalorar y desarrollar estos dos sectores, no de descollar en exportación de materias primas, construcción o servicios de telecomunicaciones, que son negocios multimillonarios pero dan empleo de calidad a muy pocos. La historia es bastante elocuente, incluso cuando en este espacio no se pueda ser muy prolijo.

La economía que éramos, entre 1821 y 1850, da cuenta de lo lejos que andábamos de un capitalismo básico, con industria localizada en el Perú y trabajadores civiles asalariados. Y también hace notar cómo malentendíamos nuestro territorio y subestimábamos nuestra economía rural. En ambos está el germen de la futura degeneratividad. Tras 20 años de guerra y en crisis de comercio exterior debido al nuevo protagonismo exportador del virreinato del Río de La Plata, éramos un país pobre, en general deteriorado, y con muchos de sus grandes comerciantes recién expulsados. No hay instituciones económicas para entonces: el sistema monetario es caótico e insuficiente, y no tenemos bancos sino prestamistas informales. El Estado recauda muy poco y el sistema judicial está abandonado y sin normativa vigente. El territorio nacional tiene aglomeraciones muy pequeñas y bastante desintegradas, porque en la costa hay dificultades para el uso de la rueda en tramos largos, el transporte marino es mínimo y hay un solo puerto. Pese a ser el 80% de la población (1.6 millones), la sierra está casi desvinculada del llano costero, debido a las dificultades de su geografía para el acceso y el transporte no animal. La selva no pasa del 4% y está casi absolutamente aislada. La costa es el resto.

Sobre esta evidente insuficiencia, se forman dos economías: un mercado urbano (comercial y primario-exportador), y las actividades agropecuarias de las comunidades rurales, que son el 61% de habitantes del país. El primero es una reducida red de medio millón de peruanos, cuya élite social – de consumo importado – alcanza a 160 mil personas (el 10% blanco de la población). El resto urbano es pobre y apenas posee de monedas, por lo que vive del trueque. No hay dinero ni conocimientos para la inversión industrial, ni hay volumen poblacional para una buena demanda demanda. Tampoco capacidades: no más del 20% de la población es alfabeta. Tres circuitos desconectados conforman esta dinámica: el de Lima – Costa Norte de entonces débil agro-exportación (tenemos permanente déficit en balanza de pagos) y sistema hacendario; el de Lima – Cerro de Pasco de minería argéntea y comercios de comida, ganado, lana y aguardiente, y el de la sierra sur, que interactúa con Bolivia e incluye a Puno, Cusco y Arequipa, vinculados por los negocios de lana, ganado, obrajes textiles y sastrerías. En estos dos últimos circuitos participan algunos latifundios poco productivos, abandonados en la guerra previa. La mano de obra es esclava o yanacona (sirviente) en todos los casos. La segunda y mayoritaria economía de nuestra post-independencia es la de las comunidades rurales, que son auto-suficientes, sólo comercian para conseguir monedas y poder tributar (algunas lo hacen con fines de acumulación), y se abastecen en ferias del trueque. Estas, desde el principio, son vistas como una rémora para el progreso y un desperdicio frente a las necesidades urbanas de mano de obra. Y como el orden criollo no puede tomar sus territorios (casi siempre en lejanas y escarpadas alturas) o traerlos, decide olvidarlos. Todos asumieron – y asumen – rezago e irracionalidad ahí, porque no entienden que la riqueza de ellos era – y es – la sostenibilidad y la calidad de vida a partir de la cooperación, el naturalismo y el genio tecnológico.

Tan lejos estábamos de lo que se añoraba (capitalismo industrial), que debieron pasar 100 años para que empezáramos a cerrar el último de nuestros pendientes frente al anhelo de un mercado industrial a la manera europea: dejar las semi-esclavitudes y consolidar una clase obrera asalariada y con mínimos derechos. Lo empezábamos a hacer en 1930, luego de un largo siglo XIX, donde aumenta la población pero casi no se mueven los porcentajes demográfico-territoriales, incluido el de las comunidades rurales, que siguen aisladas en lo fundamental, sin interés alguno en romper dicha insularidad. La aproximación conservadora al tema y los lamentos racistas por falta de mano de obra (resuelta con esclavitud extranjera) seguirán en pie y promoverán tres décadas de decididas políticas de expansión poblacional. La estatalidad y la infraestructura habrán dado grandes saltos a partir de la falaz prosperidad guanera, así como habrán avanzado la institucionalidad económica y financiera, lo que facilita que la consolidación, a finales del siglo XIX, de un mercado industrial textil y de alimentos (con obreros muy explotados), estimulado por una importante diversificación primario-exportadora que potencia nuestra oferta a la región y dinamiza el mercado peruano a través del consumo de los sectores empresariales entonces favorecidos. Así, este crecimiento manufacturero tendrá una caída a inicios del siglo XX, y se recompondrá para crecer significativamente hasta 1929, año del crack y de un nuevo declive exportador. En adelante, todos nuestros esforzados procesos de industrialización se apoyarán en los ciclos exportadores y se harán dependientes de ellos. Es la dependencia de las materias primas, que siempre son cíclicas.

En los próximos veinte años – hasta 1950 – pasarán tres cosas muy determinantes, que le cambiarán el rostro al país: aumenta la población significativamente (por primera vez pasamos los 6 millones que éramos en 1535) y ya no se puede hablar de escasez de mano de obra. Se consolidan un conjunto de derechos laborales que los obreros venían disputando desde inicios de siglo, lo que es altamente difundido en el sector industrial (no así en las haciendas o minas). Y se inicia el gran progreso migratorio sierra-costa de mediados del siglo XX, producto de una severa escasez de tierras cultivables por aumento demográfico, y a la publicidad cultural de occidente que ahora llega a través de los medios masivos (primero la radio y luego la televisión). Así, el país entró a lo que Matos Mar llamó desborde popular, y nuestro pequeño mercado industrial, que siempre quiso al campesino como masa obrera, tuvo lo que tanto buscó, pero en incontrolable exceso.

La estadística oficial de esos años ya permite observar su precariedad industrial, que luego será degenerativa. No hubo mejoras salariales entre 1930 y 1940. Entre dichos años, la industria produce el 17% del consumo interno y conforma el 14.5% de la PEA, que era de 4 millones y tiene un desempleo de 38.5%. Dado el contexto, es razonable esperar un considerable sub-empleo obrero y general. Estos porcentajes productivos y laborales no cambian para 1950, aunque la población y la PEA se elevan, por lo que ya puede verse degeneratividad en la economía peruana, al menos a nivel de calidad laboral (algunos calculan un subempleo de 10%, otros de 25%). No puede asegurarse que sin explosión migratoria igual habría llegado el proceso regresivo a nuestra economía, pero tampoco puede descartarse, porque hasta antes de 1930 nuestro modesto mercado urbano estaba muy lejos de penetrar siquiera su propio territorio, cada vez más poblado. Y aunque faltan datos para observar el aumento de las brechas productivas y tecnológicas con respecto a las economías desarrolladas, sí se puede deducir la dimensión de éstas, muy fácilmente: mientras el Perú sigue arrastrando – y ve cada vez más lejos – el pendiente de formar un mercado industrial mínimamente inclusivo (así sea con empresarios extranjeros y productos de poco valor agregado), Estados Unidos produce el 27% de los bienes de consumo y el 52% de la maquinaria que utiliza el mundo industrial. Ni el capitalismo exportador es de todos por naturaleza (al contrario), ni estamos hechos para competirles en su reino. Nuestra riqueza es otra. Mientras tanto, hasta 1950, la economía de las comunidades rurales entra sigue abandonada por el Estado y se reduce por la crisis de tierras, pero está a leguas de desaparecer y sigue ocupando la mayor parte del suelo andino. Hasta hoy.

A partir de 1952, y producto de un nuevo auge primario-exportador, empezará el más importante ciclo de crecimiento de industrial de nuestra economía, que extenderá e intensificará hasta 1975, gracias a las gestiones desarrollistas de Fernando Belaunde y, sobre todo, de Juan Velasco Alvarado, quienes reciben la influencia del cepalismo latinoamericano y ponen en marcha un proceso de sustitución de importaciones, fomento y protección arancelaria en favor nuestro desarrollo industrial. El segundo, además, llevó a cabo la reforma agraria, luego de siglo y medio de negación e infamia. Por primera vez en la historia un gobierno peruano razona con la suficiente autonomía y nacionalismo, considerando nuestra realidad histórica y territorial: es evidente que nuestras carencias como economía capitalista nos obligan a unirnos, y es claro que debemos dar al mundo rural y agropecuario el auspicioso lugar que le corresponde en nuestro desarrollo. Sin embargo, no basta con ello para detener la degeneratividad.

Los muy buenos resultados del proceso industrializador son innegables: de 1954 a 1975, la manufactura pasa del 12.8% al 21.4% como generador del PBI, siendo el sector de mayor crecimiento en la economía peruana y elevando considerablemente la ocupación obrera de calidad. Sin embargo, en 1972 nuestro mercado laboral tiene un sub-empleo de 44.2%, cerca del doble de lo que teníamos 20 años atrás. El rezago de partida y nuestra demografía dificultan detener la degeneratividad, con mayor razón en breves 16 años.

Pese a sus logros, el modelo sustitutivo hace crisis porque, una vez más, se pretende lo que no tenemos, esta vez en grado y velocidad: no sólo se fomenta y protege la manufactura nacional, sino que se incentiva la demanda en exceso y con montos insostenibles – que provienen de la siempre cíclica bonanza primario-exportadora -, así como se esperan saltos tecnológicos imposibles en nuestros cortos plazos de alto comercio exterior. Se apunta a cosechar grandes resultados y casi de inmediato, sin sacrificio ofrecer de ninguna de las partes. Se pacta un beneficio mutuo entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, sin ver que ese paraíso cuesta mucho más que lo que puede cubrir cualquiera de nuestros periodos de altos ingresos exportadores, que nos resulta impagable. Al punto de agotar rápidamente la capacidad productiva del país, lo que implica escasez e inflación.

La realidad habla, nos aterriza: sí debemos unirnos y protegernos para industrializarnos, pero no debemos incentivar excesivamente nuestra velocidad buscando niveles productivos y progresos tecnológicos tan distantes que nos descompensan estructuralmente, lo que a larga eleva nuestra degeneratividad. Para que nuestra manufactura crezca y genere empleo suficiente y sostenible, los empresarios deben apostar por el mercado industrial y nacional aunque ganen menos, y los peruanos debemos consumir los productos que somos capaces de producir. Y desde ese inevitable esfuerzo colectivo debemos crecer con músculo. No hay duda de que nuestras brechas tecnológicas, con respecto al mundo capitalista desarrollado, siguieron ensanchándose: mientras en el Perú la industrialización velasquista es políticamente derrotada, y no logra mejorar-elevar su producción de maquinarias fordistas (la clásica fábrica de tecnología pesada), Estados Unidos y otros pocos están dejando ese mercado e ingresando a la revolución informática, propia del siglo XXI. Hoy son, para nosotros, literalmente inalcanzables, salvo escenarios teóricos. Y varios estudios indican que las diferencias no han parado de crecer desde la década de 1970. La reforma agraria, por su parte, fue justiciera, pero tuvo un esquema de cooperativismo capitalista occidental que nunca logró sus resultados, y nunca pudo dialogar con las comunidades rurales, dejándolas en última prioridad operativa.

La manifactura local tendrá un estancamiento hasta 1990. A la mitad, en 1980, la economía seguirá degenerando, con un subempleo que llega al 51.2%. Cabe destacar que todas las gestiones de este lapso – con idas y venidas, ortodoxias y heterodoxias – enfrentaron sus crisis macro-económicas evitando, en lo posible, desmantelar el aparato industrial y la políticas progresistas que las sostenían. Se sabía que había ahí empleo de calidad y posibilidad de hacerlo crecer. Nuestro trato de gobierno con la sierra sí vuelve a su ánimo habitual: las comunidades rurales son el grupo social peruano que recibe la mayor violencia terrorista de esos años, subversiva y de Estado.

El descalabro del gobierno pro-mercado interno de Alan García, más irresponsable que ninguno en cuanto a velocidad, permitió al régimen autoritario de Alberto Fujimori (hoy preso) vendernos el cuento de la globalización y el emprendimiento, y desmantelar la industria nacional, eliminando toda posibilidad de fomento en su favor, y quitando todo el apoyo arancelario que pudo. Esto, sumado a la flexibilidad laboral, es el escenario ideal para el mundo desarrollado al que importamos todo, y la riqueza segura del empresariado nacional-internacional que no nos conviene, porque no es intensivo en empleo de calidad, además de ser históricamente abusivo, predatorio y ladrón. Nadie ha cambiado ese esquema durante dos décadas. Antes de la crisis, nuestro sub-empleo era de 72%, hoy debe haber un 80% de peruanos dispuestos a ser sobre-explotados cuando termine la pandemia, y a ganar menos de sueldo mínimo. Nuestra manufactura actual produce alrededor del 13% del PBI, cifra similar a la del periodo previo al auge industrial velasquista. Nuevamente no es necesario ponerle cifras exactas al aumento de las brechas productivas y tecnológicas frente al primer mundo, basta observar que mientras el 65% de nuestras unidades productivas son micro-empresas de subsistencia (muy precarias y de vida breve), y que nuestra mejor manufactura apenas vende al mundo productos de escaso valor agregado, las economías avanzadas exportan nano-tecnología, meteóricas unidades de transporte o productos muy baratos que boicotean a nuestros débiles manufactureros. ¿Hasta dónde debemos degenerar para darnos cuenta de nuestra enfermedad y cortar sus causas?

Las comunidades rurales, que hoy son el 35% de la población y ocupan la mitad del territorio nacional, no sólo están abandonadas por el Estado, sino que permanentemente se les busca debilitar en términos legales, con fines de facilitar inversiones millonarias cuyos tipos de producción las extinguen. No son pocas las voces del mundo avanzado que vienen diciendo que ahí está la sostenibilidad del planeta, lo que implicará ventaja geopolítica a nuestro favor, alta calidad de vida y soberanía, siempre que reconozcamos, protejamos e incorporemos dichos espacios a nuestros proyectos de desarrollo económico. Es posible, pero es imperativo hacerlo respetando sus patrones productivos y velocidades. No necesitamos competir con el mundo, menos crecer con vértigo e insalubridad social. Necesitamos avanzar en calidad de vida y empleo digno, para todos.

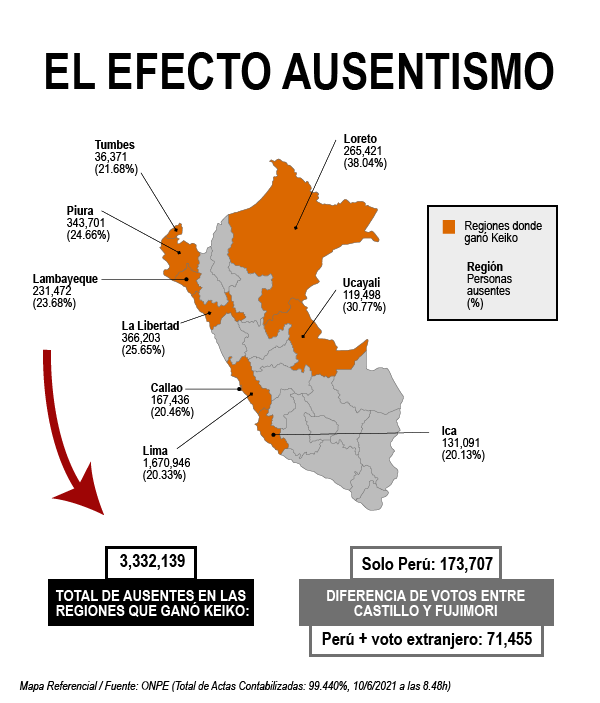

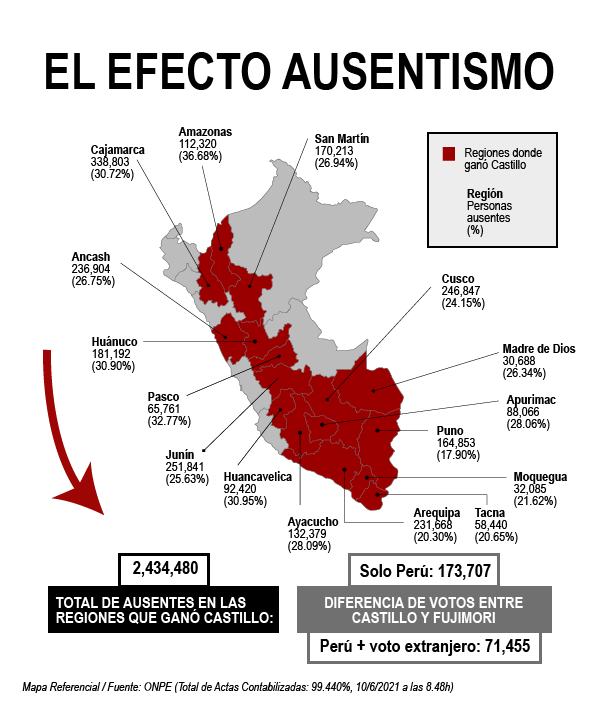

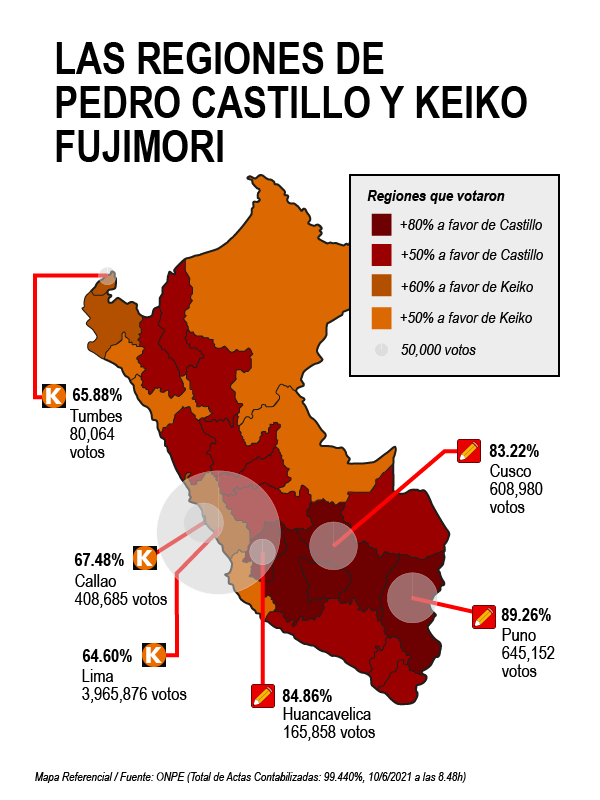

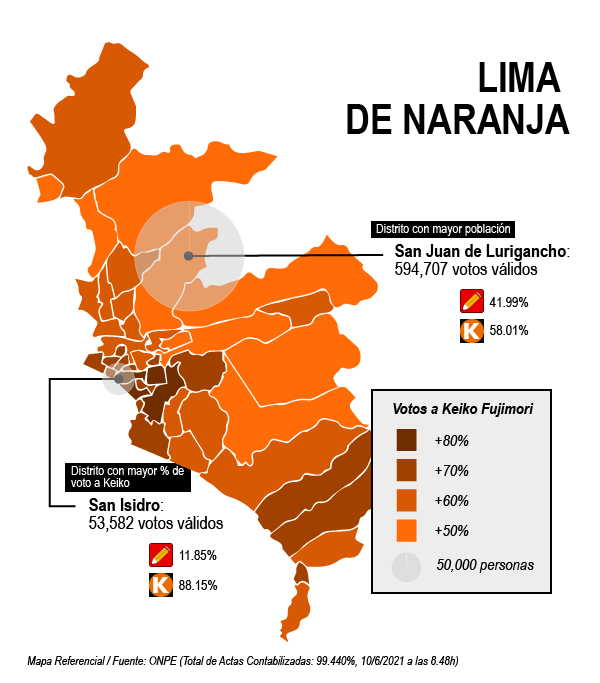

Hay un velo que no nos deja ver nuestra degeneratividad, que ha sido tejido durante siglos por quienes lo usufructúan. Por eso la mitad del país votó el domingo por Keiko Fujimori, cuando es manifiesto que Pedro Castillo se acerca mucho más a lo que necesita nuestra historia y nuestro territorio. Pero él no está solo, ni conviene que así sea, porque sólo la convicción mayoritaria logrará verdaderos y duraderos cambios. Es momento de plantear y discutir nuevos valores, y de aspirar a los modelos que de ahí se deriven.

** Los datos y hechos fácticos, hasta la década de 1950, han sido tomados de la bibliografía de Carlos Contreras, escrita o editada (varios autores) por él. Un par de cifras provienen de estudios de la CEPAL. Entre 1960 y hoy, las referencias son Félix Jiménez, Francisco Verdera y Jan Lust.

Tags:

Economía,

Elecciones 2021,

Pedro Castillo