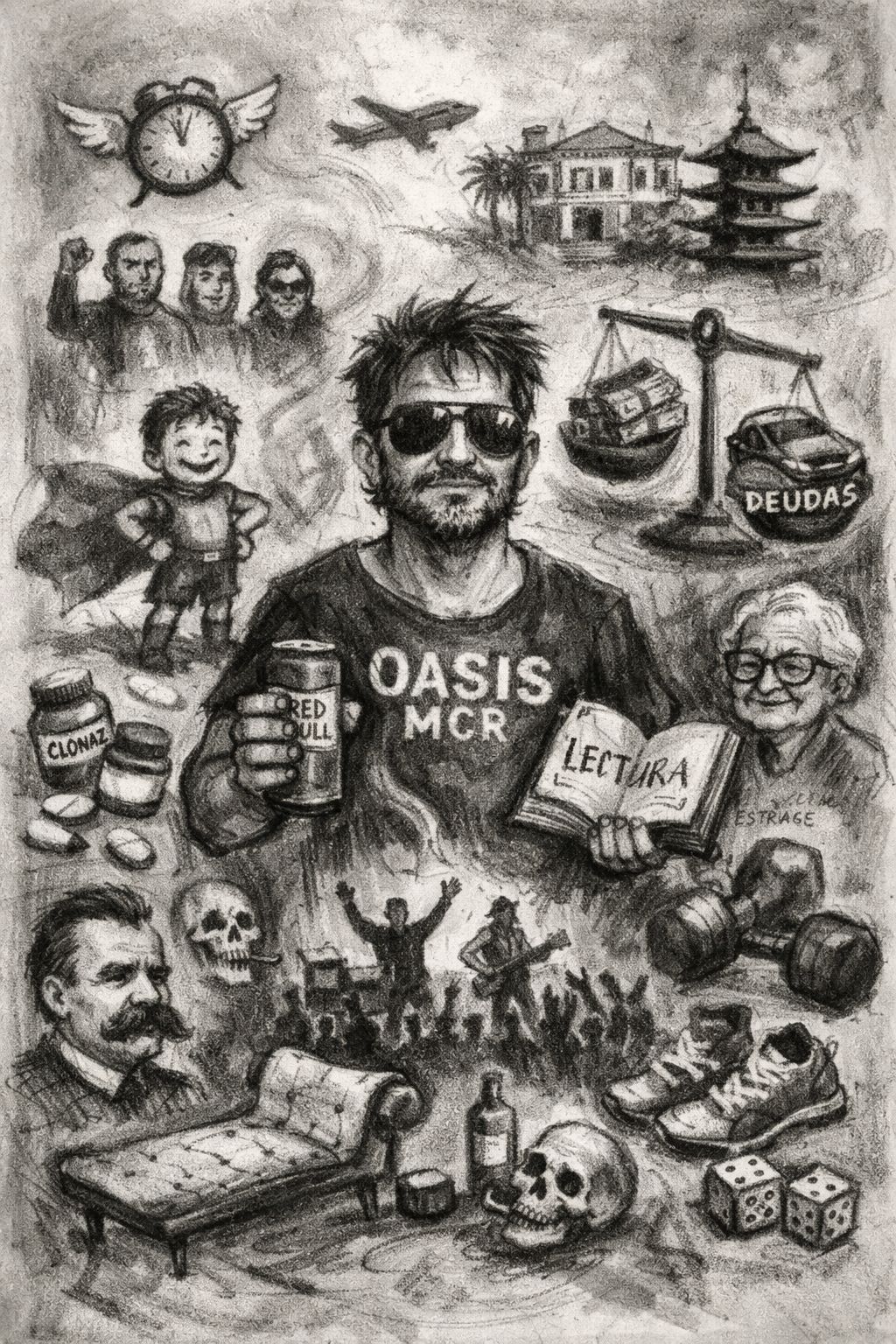

Mis propios ojos. Esa mirada la ha compartido el campeón de karate, el adolescente rebelde que no le hacía caso a los profesores, el que se dio un año sabático, el que migró a otro país, quien viajó por el mundo y aún le falta conocer la mayoría, el escritor, el drogadicto que no sabía qué hacer, el tipo deprimido, el que siempre sonríe, el que escribió un libro sin saber por qué y que tampoco sabe por qué escribe ahorita. Todo eso soy. En distintos momentos, pero siempre el mismo. Entonces, ¿por qué esa sensación particular de querer volver a ser yo? No llego a entenderlo. Es una melancolía constante. Estoy aburrido de ser adulto. Tal vez es una pataleta, pero no deja de ser cierta.

Los tiempos están cambiando y, con él, también yo. En diez años el mundo será otro, pero yo quiero dejar de cambiar. Se puede volver agotador. Estoy cómodo. No quiero ver a mis padres ancianos, no quiero vivir en un mundo sin mi abuela y tampoco quiero que esa mirada en el reflejo tenga la cabeza calva; lamentablemente, es un hecho. Ahora, después de una fiesta en la que diez horas pasaron en minutos, escribo estas palabras; de lo contrario, no me atrevería. El alcohol aún está afectándome ligeramente. Igual no veo mucha diferencia entre yo borracho y yo sobrio. Es un poco gracioso; muchos deben creer que estoy totalmente loco, probablemente gente muy normal. Ellos están totalmente locos para mí.

Tu caso es diferente, porque no sabes lo que quieres —me dijeron hace unos días terminando de almorzar—. Nunca había dicho en voz alta y sonriendo que, efectivamente, ni yo sé qué quiero. Ya lo había dicho como protesta, reclamo y excusa. Esta vez simplemente lo acepté. Ese es un cambio que sí me gusta. De hecho, me pregunto si realmente existe gente que sabe lo que quiere. Se me ocurren algunas cosas superficiales como ser millonario y tener una casa en Kyoto; para un “loco” como yo, todo eso solo podría ser una etapa. No concibo el hecho de asentarme y ser de una manera. Soy alguien que normalmente no termina las cosas y las cosas normalmente no terminan como quiero. Solo estoy seguro de un par de cosas, primero que quiero viajar y segundo, escribir. La razón, no la se. Lamentablemente, para eso necesito algo de plata, tampoco infinito. Por eso estoy poniendo un negocio. Si las cosas salen bien, en unos años podrè continuar con mi sueño egoísta. Si salen mal, que no creo, lo hare igual. Caminare un poco más si es necesario. Igual, como mencione antes, no suelo apegarme a un solo plan y quedarme ahí, así que mis sueños también pueden cambiar. Nunca se sabe.

Soy adulto, pero no tan viejo. Por más que sienta lo contrario. Treinta y dos años no está mal. ¿Ustedes saben qué quieren? ¿Qué hacer? ¿También sienten esa melancolía? Espero que alguien mayor me diga que no es una sensación eterna. Probablemente también la sienten, pero sería una melancolía de cuando tenían mi edad. Son pensamientos que aparecen de vez en cuando. Lo bueno es que la melancolía no nace de un sentimiento negativo. En todo caso, es extrañar alegrías pasadas y definitivamente vendrán nuevas; siempre es así. Y eso de extrañar ser yo solo es una ilusión, porque lo soy todos los días. De hecho, felizmente aun me reconozco en mi reflejo eso quiere decir que no me ha pasado nada grave, ni he engordado tanto como para no reconocerme.

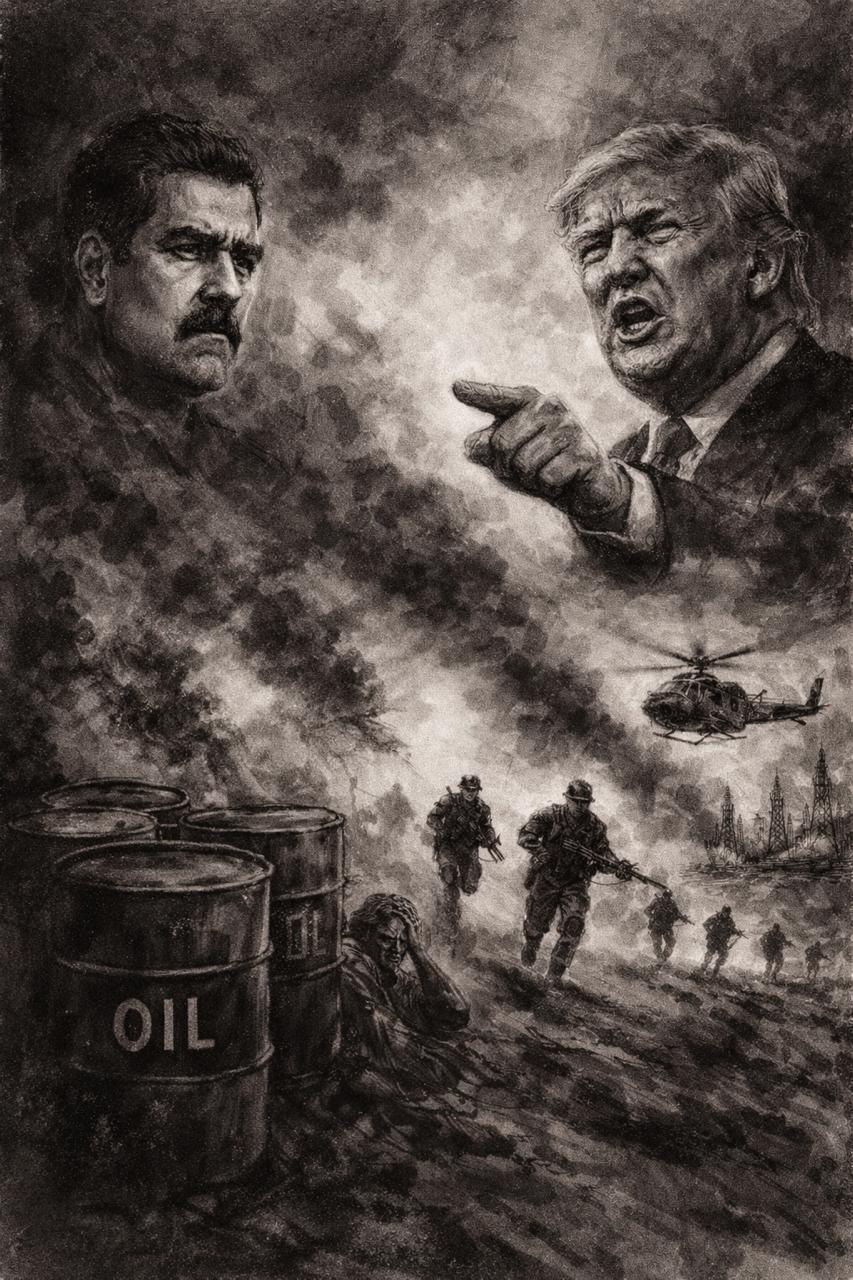

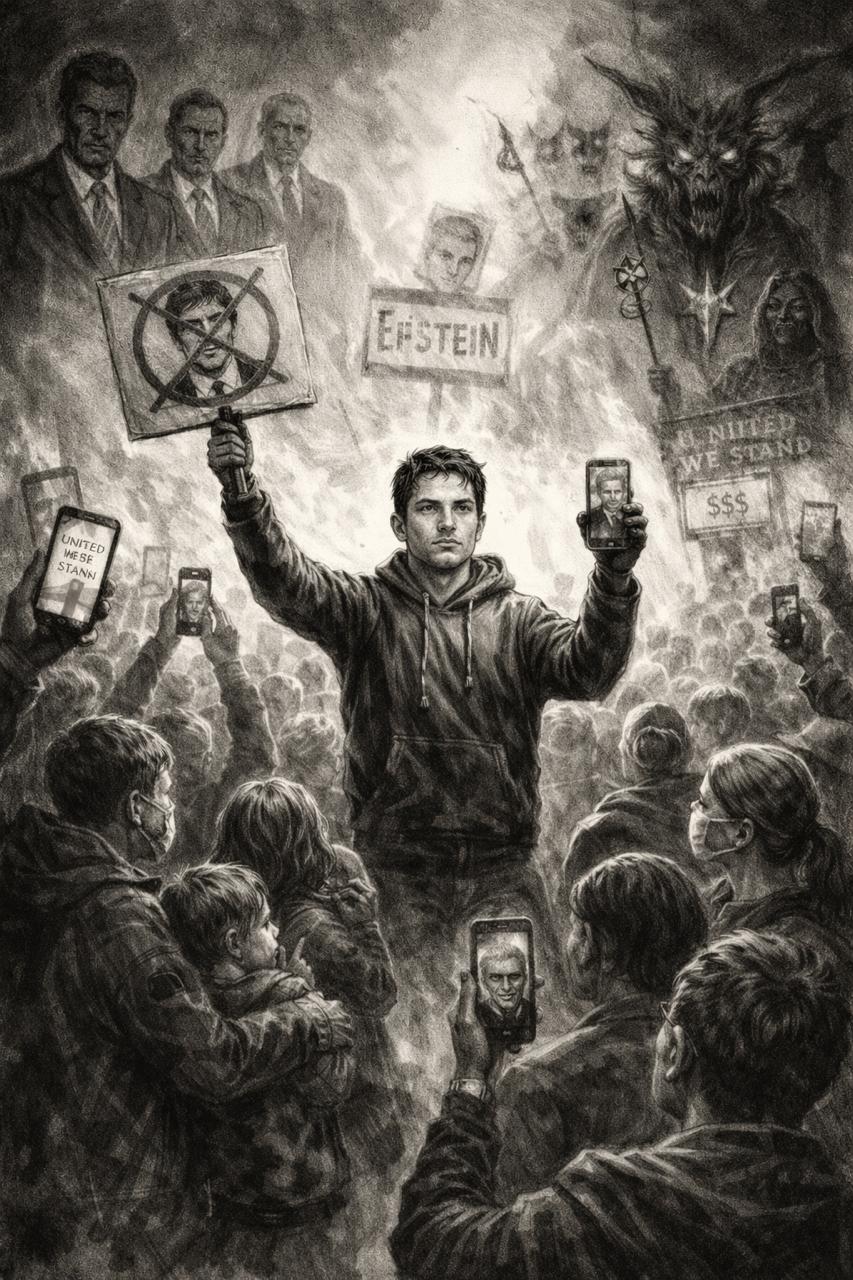

Quise ahorrar para pagar mis deudas. Este año tengo más. Pero bueno, estoy empezando un negocio y me irá bien. Confío demasiado en mi inteligencia y mi intuición no suele fallar. Como verán mi ego no se ha visto dañado por mis errores. Se malogró el baño de un departamento que tengo y tuve que vender mi carro para pagarlo. Mi inquilino o, mejor dicho, un okupa no me paga hace meses y recién esta semana se va por fin. Eso demuestra que ahora soy más calmado, ganas de ir y pegarle no me faltaron. En mis años viviendo en Buenos Aires me daba pánico todo, era más joven, pero más débil. Ahora los problemas son más grandes, sin embargo ya no me lo tomo tan mal. Así es la vida supongo y la mía no está tan mal. El punto no es compararse, pero como siempre me han dicho podría ser peor y en mi caso muchísimo peor tomando en cuenta lo que se vive en mi país.

Quise ahorrar para pagar mis deudas. Este año tengo más. Pero bueno, estoy empezando un negocio y me irá bien. Confío demasiado en mi inteligencia y mi intuición no suele fallar. Como verán mi ego no se ha visto dañado por mis errores. Se malogró el baño de un departamento que tengo y tuve que vender mi carro para pagarlo. Mi inquilino o, mejor dicho, un okupa no me paga hace meses y recién esta semana se va por fin. Eso demuestra que ahora soy más calmado, ganas de ir y pegarle no me faltaron. En mis años viviendo en Buenos Aires me daba pánico todo, era más joven, pero más débil. Ahora los problemas son más grandes, sin embargo ya no me lo tomo tan mal. Así es la vida supongo y la mía no está tan mal. El punto no es compararse, pero como siempre me han dicho podría ser peor y en mi caso muchísimo peor tomando en cuenta lo que se vive en mi país.