[EL DEDO EN LA LLAGA] El caso de la red criminal construida por el infame magnate de las finanzas Jeffrey Epstein, si bien resulta escandaloso, no constituye ninguna novedad en la historia del género humano, plagada de atrocidades innombrables que muchos prefieren seguir ignorando.

Epstein armó una red de tráfico sexual sistemático de menores. Se calcula que unas mil niñas y adolescentes fueron reclutadas con promesas de dinero por “masajes” que derivaban en abusos sexuales. Testimonios detallan cómo Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell abusaban sexualmente de las menores en sus propiedades (Nueva York, Palm Beach, isla privada Little St. James, Nuevo México, París). Hay alegatos, algunos en documentos del FBI de 2019 a 2025, de que Epstein “prestaba” sus víctimas a hombres poderosos y adinerados. Esta red involucraba modelos, empleados, pilotos y asistentes que ayudaban a transportar y atraer a chicas jóvenes de distintos países. También hay testimonios aislados aún no corroborados de asesinatos, mutilaciones, sacrificios rituales, cercenamiento de bebés, intestinos removidos y consumo de excrementos (coprofagia) o carne humana (canibalismo) en yates o propiedades de Epstein.

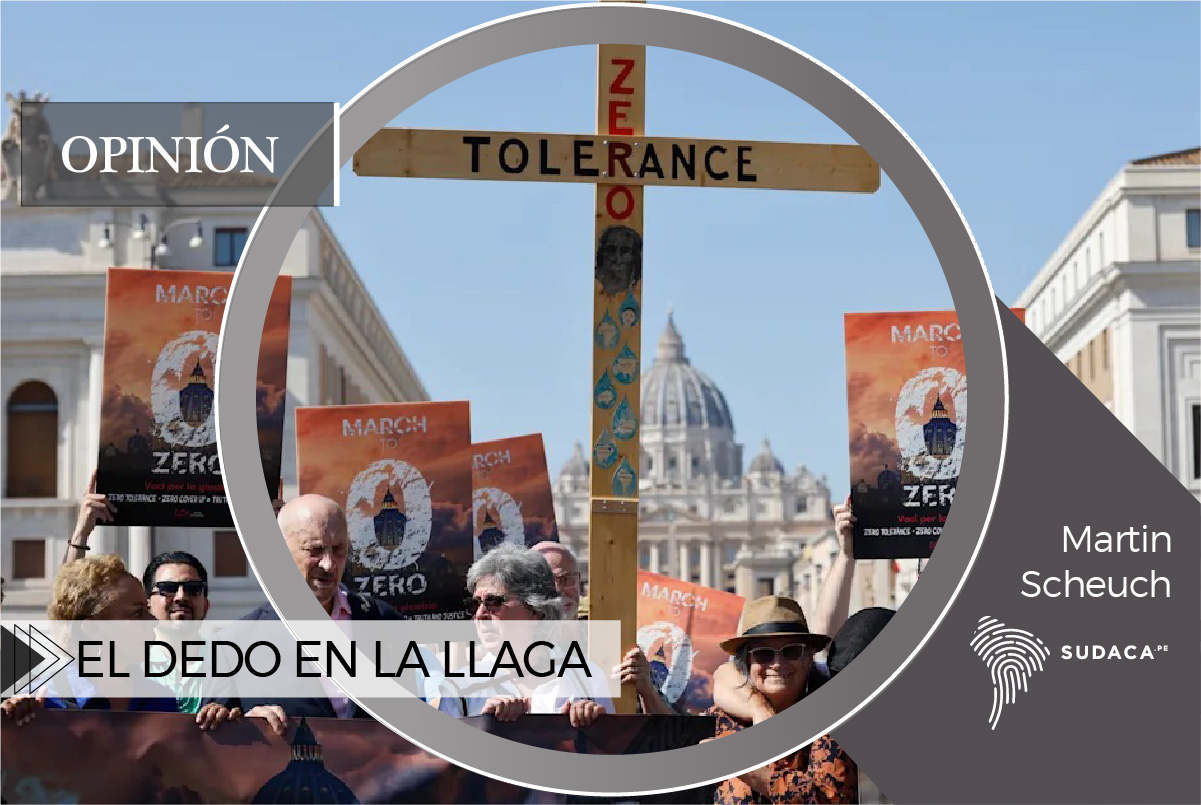

Expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declararon en febrero de 2026 que los archivos publicados sobre el caso Epstein contienen “evidencia perturbadora y creíble” de abuso sexual sistemático a gran escala, tráfico y explotación de mujeres y niñas, hasta el punto de constituir crímenes de lesa humanidad (esclavitud sexual, prostitución forzada, tortura, etc.), cometidos en un contexto de misoginia extrema, racismo y corrupción.

Hay quienes han querido ver una premonición de lo que recién está saliendo a la luz en la película “Ojos bien cerrados” (“Eyes Wide Shut”, 1999) de Stanley Kubrick, sobre todo en la escena central de la orgía enmascarada en una mansión remota, con máscaras venecianas, rituales formales, contraseñas, jerarquías y un ambiente de poder absoluto. Uno de los temas que la película explora es cómo el dinero y el estatus permiten acceder a mundos prohibidos donde las mujeres son cosificadas, y donde se garantiza la impunidad de los participantes. No es sólo sexo; es control y degradación, esa dinámica de élites que usan su posición para explotar a personas vulnerables sin temer ninguna consecuencia.

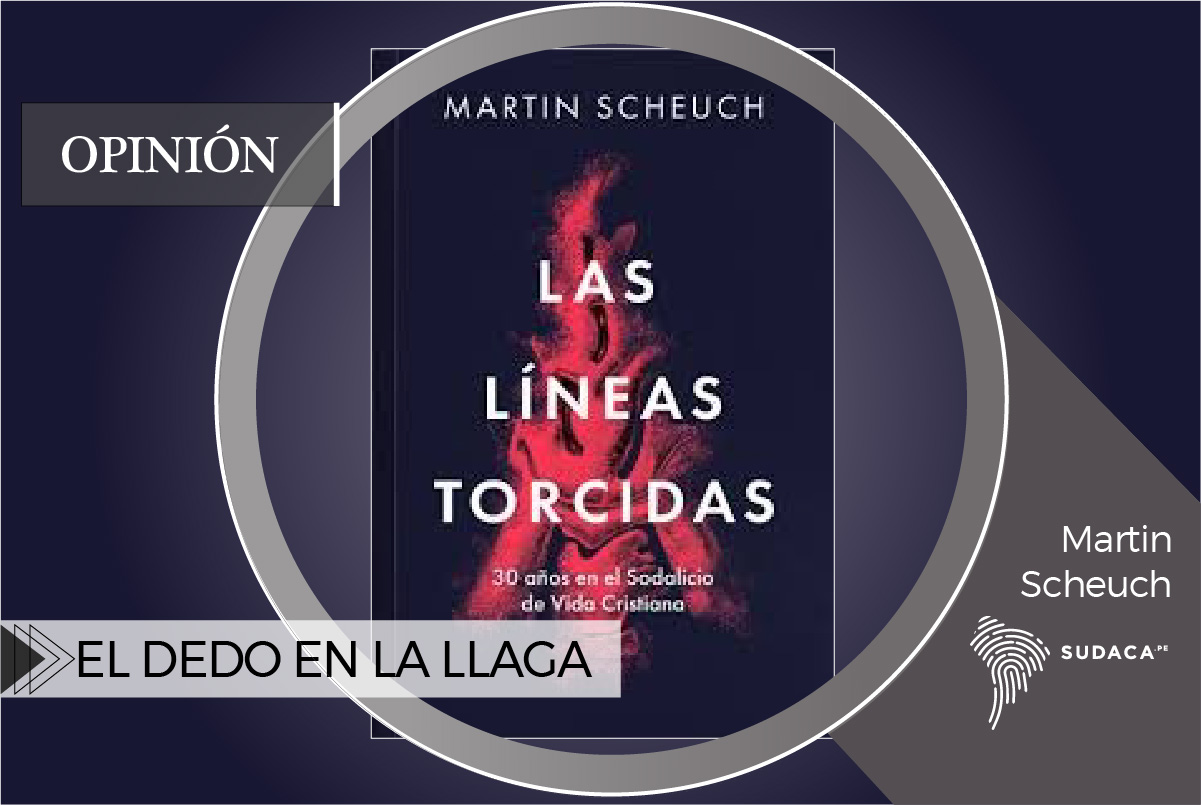

Sin embargo, la película que, a mi parecer, mejor retrata esa realidad es “Saló o los 120 días de Sodoma” (“Salò o le 120 giornate di Sodoma”, 1975) de Pier Paolo Pasolini, una adaptación de una obra del Marqués de Sade que el cineasta e intelectual italiano convierte en una alegoría del fascismo. En el film, cuatro libertinos fascistas (el duque, el presidente, el obispo y el magistrado) secuestran a un grupo de jóvenes y los llevan a un castillo remoto durante 120 días, donde crean un régimen totalitario de placeres sádicos. Las víctimas (jóvenes vírgenes, hijos/hijas de los propios libertinos) son tratadas como objetos para trueque, contratos y experimentos de degradación progresiva (desde humillaciones hasta abuso sexual, coprofagia, tortura y asesinato).

Los cuatro libertinos establecen reglas, contratos y rituales precisamente para afirmar su poder absoluto sobre la ley y la moral. Pasolini lo presenta como la lógica íntima del fascismo/capitalismo desatado: el placer máximo deriva del control total y la degradación ajena sin castigo. El verdadero “producto” no es el sexo, sino la impunidad. Los cuatro poderosos (representando poder económico, político, religioso y judicial) se vigilan y refuerzan entre sí.

“Saló” es ficción alegórica extrema, diseñada para ser insoportable y denunciar el fascismo como posibilidad permanente del poder. Por la crudeza de sus imágenes, no obstante su valor artístico, el film fue prohibido o censurado en decenas de países, entre ellos Italia, Reino Unido, Alemania Occidental, Suecia, Nueva Zelanda y Canadá

Los paralelos con el caso Epstein son evidentes. Tanto en el film como en el caso que nos atañe había un espacio aislado y “extraterritorial”, donde las víctimas eran tratadas como objetos para trueque, contratos y experimentos de degradación progresiva. La isla Little St. James, de propiedad de Epstein, funcionaba como un enclave aislado, accesible solo por avión privado o yate, donde se alega que ocurrían abusos sistemáticos sin interferencia externa. Los archivos del caso Epstein muestran una red de contactos entre multimillonarios, políticos y figuras influyentes, donde la participación o el conocimiento mutuo creaba una barrera de silencio y protección.

Mientras que Pasolini filmaba para provocar y diagnosticar la corrupción del poder, lo de Epstein ocurrió en una sociedad democrática con leyes, pero con fallas institucionales que permitieron la impunidad por décadas. Pero tanto en el film como en la realidad se constata que la concentración extrema de riqueza y poder puede generar espacios de impunidad donde la explotación se convierte en sistema.

Las semejanzas van más allá de los contextos históricos. Pues Pasolini concebía el fascismo no como un régimen histórico puntual, el de Benito Mussolini, sino como una posibilidad permanente y estructural del capitalismo avanzado, lo que algunos llaman “capitalismo filofascista”, “neofascismo consumista”, “fascismo tardocapitalista” o “fascismo total” en su forma más sutil y depredadora.

Pasolini lo dijo explícitamente en sus ensayos de los años 70: que el consumismo masivo y el neocapitalismo no son opuestos al fascismo; son su evolución más eficaz y menos visible. Mientras el fascismo clásico usaba uniformes, marchas y propaganda nacionalista abierta, el “nuevo fascismo” (el del capital desregulado) homogeneiza culturalmente, anula la diversidad, reduce al ser humano a objeto de consumo y crea espacios de impunidad absoluta para las élites.

Esto se aplica perfectamente a la red de Epstein. El capitalismo filofascista se manifiesta en la cosificación extrema de las víctimas (niñas tratadas como mercancía intercambiable, reclutadas en red piramidal), la protección mutua entre poderosos (contactos cruzados que crean silencio cómplice) y la degradación antropológica (aquí, por la explotación sexual sistemática de personas vulnerables). No se trata de ideología explícita, sino de una lógica fascistoide inherente al poder desnudo. Cuando la acumulación ilimitada de riqueza elimina cualquier freno ético o legal, surge un “fascismo de mercado” o “anarquía del poder” donde las élites crean micro-totalitarismos privados. Pasolini lo llamó «fascismo total» porque penetra hasta en lo corporal y lo íntimo.

Así lo expresaba en sus “Escritos corsarios”, una recopilación de artículos periodísticos y ensayos breves escritos entre 1973 y 1975:

«Creo profundamente que el verdadero fascismo es lo que los sociólogos han llamado con demasiada buena voluntad “la sociedad de consumo”. […] Este nuevo fascismo, esta sociedad de consumo, ha transformado profundamente a los jóvenes, los ha tocado en lo íntimo, les ha dado otros sentimientos, otros modos de pensar, de vivir, otros modelos culturales. No se trata ya de una regulación superficial, escenográfica, como en la época mussoliniana, sino de una regulación real que les ha robado y cambiado el alma. […] La “civilización del consumo” es una civilización dictatorial. En suma, si la palabra fascismo significa la prepotencia del poder, la “sociedad de consumo” ha realizado bien el fascismo».

Epstein no era un “perverso aislado”; era el gestor de un enclave extraterritorial (la isla, el jet, las mansiones) donde elites capitalistas experimentaban la impunidad total. El placer máximo no viene del sexo en sí, sino de violar todas las leyes humanas sin consecuencias, igual que en “Saló”, donde el sadismo se ritualiza para afirmar el poder absoluto.

De este modo, “Saló” no es sólo una comparación estética o de atrocidades. Es una premonición ideológica que Pasolini lanzó contra el capitalismo consumista, y los archivos de Epstein la hacen sonar proféticamente acertada. Muestra cómo el poder absoluto, cuando se desliga de cualquier rendición, tiende a reproducir dinámicas fascistas, no por nostalgia mussoliniana, sino por la lógica interna del capital sin frenos.