[Música Maestro] Un clásico del rock en español que nadie conoce en Perú

Durante la última semana de agosto, comenzó a rondarme en YouTube un video de aproximadamente once minutos y medio titulado “Porsuigieco: histórico reencuentro a 50 años de su único disco” pero, por cuestiones diversas, no encontraba el tiempo para verlo con la atención que merecía tamaño acontecimiento. Y, como siempre ante esta clase de situaciones, me sentí integrante de una minoría cada vez más pequeña de personas capaces de reaccionar ante una noticia de este calibre.

Seguro muy poca gente, pensando en las inmensas muchedumbres que conforman esa abstracción llamada “público en general”, si acaso se lo encontraran por un accidente del algoritmo, podría reconocer la importancia de ese título, de presencia fija en las listas de reproducción de consumidores compulsivos de música como quien esto escribe. Pero, lamentablemente, a muchas personas de mi generación, incluso aquellas que se declaran fans del rock en español, la frase tampoco les dirá nada.

Ocurre que, para un sector muy extenso de público de este país, hombres y mujeres que tienen actualmente entre 40 y 60 años, el “rockas” -como algunos disc-jockeys de la época solían comprimir “rock en castellano”- comenzó recién en la década de 1980. La generación anterior, adolescentes durante el gobierno militar, poseedora de una vasta cultura musical que se cernía de contrabando en medio de las prohibiciones hacia todo aquello que fuera “extranjerizante”, fracasó en su intento de trasladar ese bagaje a los más jóvenes.

Por eso, una vez recuperada la democracia, solo comenzó a escucharse lo más notorio de aquel pasado oculto -los Beatles, los Stones, el pop-rock anglosajón- mientras que los grandes despliegues de talento que se vivieron en países como España, México y, especialmente, Argentina, se convirtieron en placer de minorías y, poco a poco, fueron desapareciendo de los radares del gran público y de las emisoras de música popular que se dieron a la tarea de segregar estilos hasta el punto de instalar la falsa creencia de que el rock era exclusivamente en inglés, mientras que el castellano era solo para baladas, boleros, salsas y sus correspondientes derivados.

PorSuiGieco reunió a cinco de los “padres fundadores” del rock argentino, acompañados por once inquietos y talentosos instrumentistas, todos entre los 16 y los 25 años. La aventura lanzada hace cinco décadas está siendo celebrada con una reedición de lujo y es titular de bandera en los medios argentinos más importantes. La noticia hincha el corazón de gusto, por la expectativa que produce escuchar este material remasterizado. Y también de sana envidia, tanto por el nivel artístico de Argentina en esos años como por la existencia de instituciones dispuestas a invertir tiempo, recursos tecnológicos y presupuesto para recuperar esas grabaciones aunque no tengan, parafraseando a Frank Zappa, ningún potencial comercial.

Buenos Aires, capital del rock en castellano

Desde los años sesenta, el pop-rock hecho en Argentina se perfilaba ya como el mejor de la región. Mientras los mexicanos se especializaban en traducir al castellano éxitos de Elvis Presley o Little Richard y los españoles producían toda una generación de brillantes baladistas -intérpretes y compositores- cuyo influjo se extendió a toda Hispanoamérica durante las tres décadas siguientes, en el país del tango fue creciendo una efervescente escena rockera sobre la base de artistas muy activos entre 1965 y 1968 como Sandro o el rosarino Litto Nebbia -al frente de su banda Los Gatos- que, para la segunda mitad de la década siguiente, era ya un universo profundo con una cofradía de creadores de alto nivel en todas las variantes derivadas del rocanrol.

Los desarrollos musicales de artistas como Luis Alberto Spinetta, primero con Almendra y, posteriormente, con Pescado Rabioso; y Charly García, al frente de Sui Generis, fueron la punta de un iceberg que guardaba muchas otras sorpresas: desde el blues guitarrero de Norberto “Pappo” Napolitano hasta el folk psicodélico de Pastoral, hubo una explosión de expresiones que se cruzaban unas con otras, un entramado artístico en constante competencia y colaboración, donde confluían folkloristas y experimentadores, trovadores y rocanroleros.

Nombres menos conocidos pero igual de importantes en esta evolución sonora fueron Manal, Billy Bond y La Pesada, Espíritu, Crucis, Alas, Arco Iris -de Gustavo Santaolalla-, Pedro y Pablo -los del imprescindible himno de protesta La marcha de la bronca (1970)-, Moris, Miguel Abuelo, entre muchos otros que compartían públicos con artistas menos ligados a la rebeldía rockera como La Joven Guardia, Palito Ortega, Leo Dan o exponentes de la canción social en clave de folklore como Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui o Facundo Cabral, extremadamente populares y que congregaban tanto a los jóvenes como a sus padres.

La gestación de PorSuiGieco

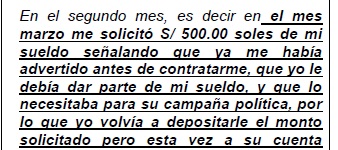

Para el bienio 1974-1975, esa luminosa escena gaucha estaba atravesando por una crisis, pero no por falta de creatividad sino por exceso de la misma. Mientras Luis Alberto “El Flaco” Spinetta reaparecía con dos sorprendentes álbumes de jazz-rock –Invisible (1974) y Durazno sangrando (1975)-, Charly García y Nito Mestre se despedían de su fervoroso público adolescente con dos conciertos a casa llena -30,000 espectadores por show- en el coliseo Luna Park, el 5 de septiembre de 1975, un hecho que quedó inmortalizado en dos discos y una película titulados Adiós Sui Generis.

Esa despedida había comenzado el año anterior, con su polémico tercer LP, Pequeñas anécdotas de las instituciones. La hiperactiva mente de Charly ya andaba pensando en volcar su obsesión con bandas como Genesis, Emerson Lake & Palmer y Yes en un grupo nuevo. Sin embargo, su alma de trovador lo llevó a reunir a su pareja y tres amigos para componer música que sintonizara con el sentimiento hippie y sirviera para crear momentos de intimidad acústica, pero con filo rockero.

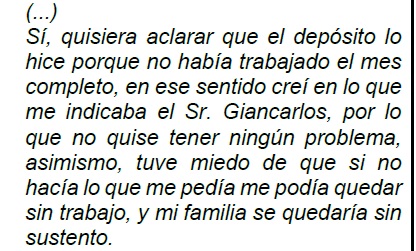

En junio de 1974, el nuevo quinteto salió de gira por varios locales de Buenos Aires. El nombre original de este proyecto fue PorSuiGieco y su Banda de Avestruces Domadas, una combinación de elementos silábicos de los nombres de sus integrantes -Raúl (Por)chetto -en ese momento famoso por su álbum debut, Cristo Rock (1972), en el que había tocado piano García-, (Sui) Generis y León (Gieco)- y una parodia de La Banda de los Caballos Cansados, nombre del grupo que acompañaba a Gieco, quien ya tenía dos discos publicados. Cerraba la formación la cantante y pintora María Rosa Yorio, entonces pareja de Charly y madre de su primer hijo, Migue García.

La idea original consistía en hacer conciertos acústicos donde predominaran guitarras, pianos, flautas y armonías vocales. Sin embargo, el éxito de los recitales los convenció de grabar un álbum completo, con otros músicos de apoyo. Así, el sonido del grupo se amplió, mostrando tanto los aspectos suaves y pueriles del primer Sui Generis como sus últimas ideas progresivas, así como la onda esotérica de Porchetto y el estilo dylanesco de Gieco. Las doce canciones del álbum se grabaron entre mayo y junio de 1975 en los históricos Estudios Phonalex, con Jorge Álvarez en la producción. El LP, llamado simplemente PorSuiGieco, fue lanzado bajo el sello Music Hall en marzo de 1976, dos semanas antes de que la Junta Militar de Jorge Videla depusiera a la presidenta María Isabel “Isabelita” Martínez, tercera y última esposa de Juan Domingo Perón.

Todos los gritos fuertes nacen de la soledad…

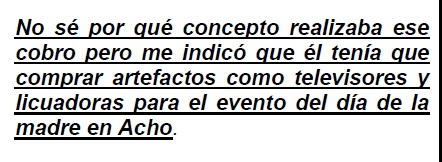

Las canciones de PorSuiGieco poseen una atmósfera de espiritualidad y compromiso natural con la música, una actitud trovadoresca que venía inscrita en el ADN artístico de sus integrantes, que se refleja en letras surreales, románticas y de crítica social que aportan esencialmente Charly García y León Gieco, con cuatro firmadas por cada uno. Porchetto contribuye con dos temas mientras que Nito estrena su primera composición personal. En medio, una humorada tecnológica, Burbujas musicales, treinta segundos de una pastilla efervescentes mientras se disuelve en agua.

El álbum -cuya importancia inspiró en los noventa uno de los personajes del extravagante cómico Diego Capusotto, un hombre que vive estancado en la música antigua, “El Porsuigieco”- arranca con La mamá de Jimmy, blues-rock escrito por Gieco con la participación de dos futuros integrantes de La Máquina de Hacer Pájaros -el siguiente grupo de Charly-, José Luis Fernández (bajo) y Óscar Moro (batería) y el riff matador de Pino Marrone, entonces miembro de Crucis. Sigue la dulce Fusia, de Nito Mestre, donde un muchacho de 16 años llamado Leo Sujatovich que en los ochenta se haría integrante de Spinetta Jade, coloca finos arpegios de piano en este tema que podría haber entrado al primer disco de Sui Generis, Vida (1972).

Luego, León Gieco ataca de nuevo con Viejo, solo y borracho, una de sus composiciones más queridas, a la que pertenece la frase de este subtítulo. Posteriormente, el autor de Solo le pido a Dios nos vuelve a mostrar su estilo en otros dos clásicos de la música popular argentina, Todos los caballos blancos -que ya había presentado en su álbum debut, en 1973-, aquí en una versión más coral; y La colina de la vida, tema que muchos jóvenes noventeros descubrieron en la versión que hiciera el cuarteto punk Attaque 77 en su álbum de covers Otras canciones (1998).

Quiero saber dónde morir…

La voz lánguida y aguda de Raúl Porchetto, muy similar a la de Spinetta, destaca en los dos temas firmados por él, la acústica Mujer del bosque -con la armónica de Gieco en el medio- y la mini suite progresiva Las puertas de Acuario, de marchante intermedio, interesantes armonías vocales y afilados solos de Charly García en teclados -fuertemente influenciados por el estilo líquido de Don Preston en The Mothers Of Invention-, unidos a la virtuosa guitarra de Gustavo Bazterrica -después en La Máquina de Hacer Pájaros y, más adelante, miembro fundamental de Los Abuelos de la Nada. En ambas participan Frank Ojstersek (bajo) y Horacio Josebachvilli (batería), sección rítmica de Reino de Munt, banda que entonces lideraban Porchetto -recordado aquí por su éxito de 1986 Bailando en la vereda– y un joven tecladista, Alejandro Lerner.

Uno de los puntos más altos del disco es la canción Tu alma te mira hoy, letra del poeta Mario Piégari y música de Charly, cercana al soft-rock de bandas como Ambrosia, Seals & Crofts o Steely Dan con uso de frescas percusiones, además del sutil trabajo de guitarras acústicas y teclados. La voz suave y rotunda de María Rosa Yorio brilla en Quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Charly y María Rosa eran pareja en ese tiempo, una química reflejada en el intenso diálogo de voz y piano de esta romántica y profunda melodía de nostalgia por un amor que termina.

Antes de gira es otra genial pieza de Charly García, de letra melancólica y sentimental. Musicalmente parece tres canciones en una, pues tiene una primera parte acústica que recuerda a otras canciones de su catálogo como Seminare (Serú Girán, 1978), Alto en la torre (single de Sui Generis de 1975) y Tribulaciones, lamento y ocaso de un tonto rey imaginario, o no (Confesiones de invierno, 1973). Sigue una breve sección coral para finalmente dar el salto hacia una coda instrumental en la que brillan con luz propia Charly en los teclados y el bajista Alfredo Toth, ex integrante de Los Gatos que, en los ochenta, se convirtió en la “T” de G.I.T.

La cereza del pastel en PorSuiGieco es El fantasma de Canterville, tema bluesero que, en la línea de las canciones escritas por Charly para Pequeñas anécdotas de las instituciones, contiene varios dardos hacia la situación política argentina, los convencionalismos sociales y la crisis que se estaba gestando durante los últimos meses del tercer peronismo.

Aunque García la había pensado para cedérsela a León Gieco, la estrenó en los conciertos finales del Luna Park, como quedó evidenciado en la película de 1976. Sin embargo, esa toma en vivo no fue incluida en los vinilos Adiós Sui Generis, por lo que la versión de PorSuiGieco fue la primera grabación oficial de esta canción, cuyo título es una referencia directa al cuento de Oscar Wilde publicado en 1887. Gieco volvió a grabarla en su quinto LP, lanzado dos meses después.

En 1996, en el CD Adiós Sui Generis III que recopila canciones nunca antes escuchadas de esos conciertos, todos escuchamos por primera vez aquella versión en vivo en que Charly la presenta como “una canción que habla de la pálida, loco…”, en alusión al personaje que ha muerto “muchas veces acribillado en la ciudad”. Un clásico de letra e intención plenamente vigentes en el mundo actual. En la edición original de PorSuiGieco, El fantasma de Canterville no fue mencionada en el listado de canciones para evitar la censura, por lo que se le considera el primer “hidden track” de la historia del rock en nuestro idioma.

El valioso trabajo del INAMU

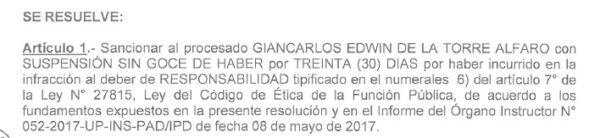

El Instituto Nacional de la Música-INAMU es una entidad público-privada creada en Argentina en el año 2013 que recibe, al amparo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), un porcentaje del impuesto que pagan todos los operadores de medios de comunicación y publicitarios para promover actividades de conservación, difusión y producción de artes televisivas, radiales, teatrales y musicales.

En el caso del INAMU, uno de sus logros más notables fue la recuperación del catálogo discográfico del sello Music Hall y sus filiales Sazam y TK, consistente en más de 2,500 grabaciones, que se encontraban almacenadas y sin poder usarse tras el cierre de estas compañías administradas por la sociedad anónima Sicamericana, en quiebra desde 1993. Desde la recuperación legal, el 2016, el INAMU ha promovido la reedición, remasterizada y mejorada, de discos clásicos del pop-rock argentino, como los dos primeros álbumes de Serú Girán -Serú Girán (1978) y La grasa de las capitales (1979)-, los siete álbumes de Pappo’s Blues, lanzados entre 1971 y 1978, entre otros.

En esa línea, el 28 de julio de este año, el INAMU convocó a Charly García (73), Nito Mestre (73), León Gieco (73), Raúl Porchetto (75) y María Rosa Yorio (70) para escuchar juntos la reedición de PorSuiGieco, en los estudios Crazy Diamond. Este relanzamiento es en vinilo y CD, incluye versiones remezcladas de El fantasma de Canterville y La mamá de Jimmy, un folleto especialmente diseñado para la ocasión, entrevistas y fotografías inéditas. El video de YouTube con imágenes del emotivo reencuentro fue publicado el 14 de agosto y tiene ya más de 230 mil reproducciones.