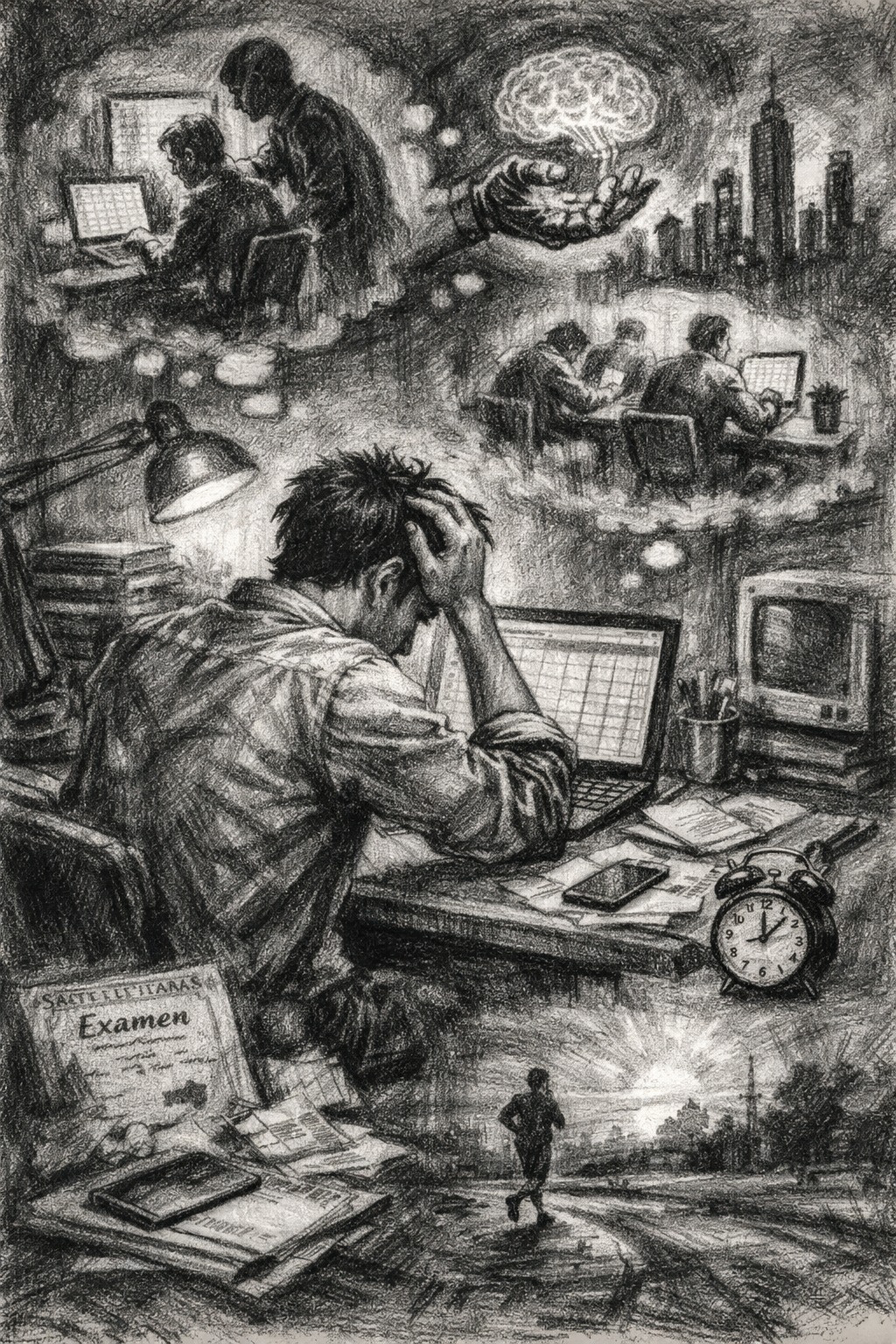

[Migrante al paso] Abrí una hoja de Excel. No entendía nada. Desde el colegio con sus clases de informática que no veía algo así. Soy pésimo para esas cosas. Con las justas manejo Word básico. Ahora que manejo un negocio, tengo que estar por lo menos familiarizado con el programa y entender a la perfección lo que es un flujo de caja. Ya se imaginarán a un escritor haciendo un flujo de caja. Me sentía totalmente descolocado. Intenté varias veces y no me salía. Me comencé a poner ansioso y derrotado por esa página cuadriculada. Me sentía tonto. Los números no cuadraban y ya estaba mareado. Hasta pensaba que me había olvidado de cómo multiplicar y dividir. Llevo menos de un año usando chat GPT para tareas simples, justamente como para sacar cálculos u ordenar finanzas. Cuando tuve que hacerlo solo perdí el control. Yo no crecí con estas herramientas de inteligencia artificial, me preguntaba qué pasará si de pronto deja de existir. ¿En qué momento se volvió algo imprescindible? Creo que el mundo ya cambió por completo, pero aún no lo asimilamos. Supongo que algo parecido sucedió con el internet. Me temo que esto sí es un poco más invasivo. Solo me bastó un pequeño ejercicio para darme cuenta de lo fácil que es hacer a una persona inútil y lo fácil que va a ser que negocios y sistemas complejos de políticas públicas lleguen a manejarse solos. Bueno, después de todo lo que vemos tal vez sea mejor así.

Recordaba un examen de Office en el colegio, no recuerdo bien el nombre, pero era un examen internacional que demostraba tu dominio sobre los principales programas de Microsoft. Me saqué sobresaliente, pero no lo hice yo. Justo cuando tocaba la parte de Excel, me rendí. Eran como 40 preguntas o algo así. Faltaban 10 minutos y no había respondido nada. Yo ya había aceptado jalar el curso. Ya no quedaba nadie en el cuarto helado lleno de pantallas antiguas y pesadas, un salón que siempre estaba oscuro. No sé con qué cara me habrán visto, pero me ayudaron. Alguien tomó mi sitio y en poquísimo tiempo terminó todas las preguntas. De esa manera, fui el mejor del salón. Ahora solo agarraría mi teléfono o abriría otra pantalla y chat GPT me daría todas las respuestas.

Me imagino que ya no existirán ese tipo de exámenes. Estas nuevas herramientas están obligando a los sistemas educativos a que cambien por completo. Me parece perfecto, porque era de lo más anticuado. Estuve en un buen colegio y, aun así, siendo niño me daba cuenta de lo desfasado e inútil que era. Desde el sílabo hasta el sistema de evaluación. Bueno, esas tonterías ya no pueden pasar desapercibidas. Me río de recordar que me decían: ¿acaso vas a tener una calculadora en el bolsillo? Si hubieran sabido que lo que todos tenemos en el bolsillo tiene más herramientas que todo ese salón de cómputo. Hubiera sido una locura pensarlo también, pero ahora que ya sabemos cómo avanzan las cosas debería ser tomado en cuenta para futuros modelos educativos.

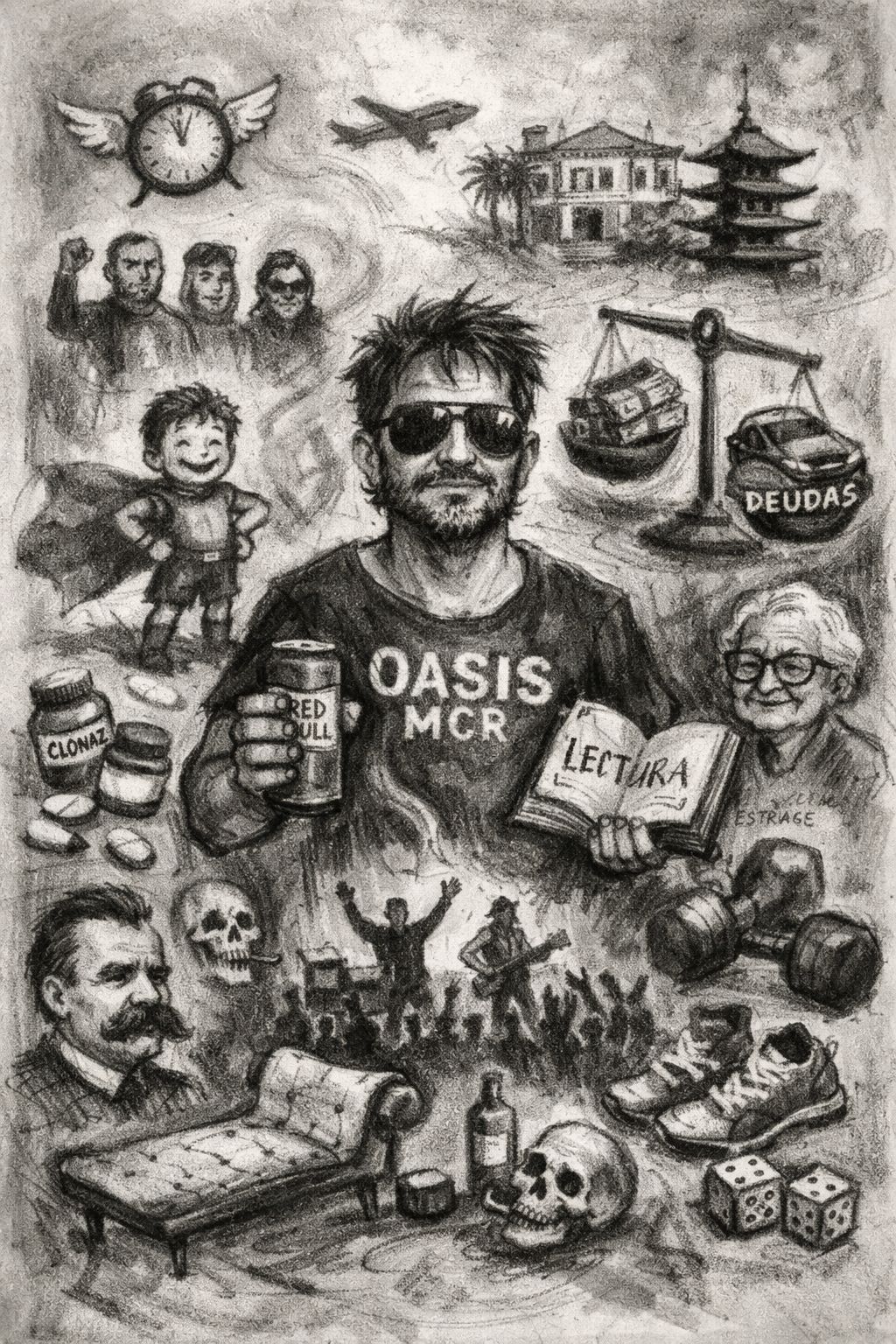

El trabajo dignifica a la gente. Estoy de acuerdo, no de manera exagerada ni luterana, en el sentido de que mediante el trabajo logras el camino correcto. Pero sí me he dado cuenta de que, ocupando tu tiempo, por lo menos un poco, trabajando te sientes mejor. Es algo que recién estoy descubriendo. He trabajado antes, pero muy poco comparado con otras personas de mi edad. Pero tengo bastantes cosas que he hecho y los demás no. Mi tolerancia es mucho más baja, porque recién estoy aprendiendo cosas, cosas que varios tuvieron que aprender hace 10 años o más. Nunca es tarde. Pronto podré superar, calmado, momentos mucho más difíciles que una simple hoja de Excel.

Termino de escribir la crónica un poco tarde. A la vez muy temprano. Lunes, 5 de la mañana, ahora tengo que despertarme temprano para hacer ejercicio antes de trabajar. Lo que antes era una tortura ahora es algo usual. No suele ser tan temprano, pero he tenido épocas en las que no conocía las mañanas, mi día comenzaba con el almuerzo. En ese momento me encantaba, ahora me siento inútil cuando me sucede. No solo he tenido que aprender a tener que trabajar, también a ser productivo de día. La noche era mi momento, me sentía más cómodo mientras todos dormían. Entonces, no sé si el trabajo te dignifica, pero por lo menos te da una estructura. Y como me dijo un amigo el otro día: tu vida no es el horario, pero el horario ayuda a que tu vida funcione.

Quise ahorrar para pagar mis deudas. Este año tengo más. Pero bueno, estoy empezando un negocio y me irá bien. Confío demasiado en mi inteligencia y mi intuición no suele fallar. Como verán mi ego no se ha visto dañado por mis errores. Se malogró el baño de un departamento que tengo y tuve que vender mi carro para pagarlo. Mi inquilino o, mejor dicho, un okupa no me paga hace meses y recién esta semana se va por fin. Eso demuestra que ahora soy más calmado, ganas de ir y pegarle no me faltaron. En mis años viviendo en Buenos Aires me daba pánico todo, era más joven, pero más débil. Ahora los problemas son más grandes, sin embargo ya no me lo tomo tan mal. Así es la vida supongo y la mía no está tan mal. El punto no es compararse, pero como siempre me han dicho podría ser peor y en mi caso muchísimo peor tomando en cuenta lo que se vive en mi país.

Quise ahorrar para pagar mis deudas. Este año tengo más. Pero bueno, estoy empezando un negocio y me irá bien. Confío demasiado en mi inteligencia y mi intuición no suele fallar. Como verán mi ego no se ha visto dañado por mis errores. Se malogró el baño de un departamento que tengo y tuve que vender mi carro para pagarlo. Mi inquilino o, mejor dicho, un okupa no me paga hace meses y recién esta semana se va por fin. Eso demuestra que ahora soy más calmado, ganas de ir y pegarle no me faltaron. En mis años viviendo en Buenos Aires me daba pánico todo, era más joven, pero más débil. Ahora los problemas son más grandes, sin embargo ya no me lo tomo tan mal. Así es la vida supongo y la mía no está tan mal. El punto no es compararse, pero como siempre me han dicho podría ser peor y en mi caso muchísimo peor tomando en cuenta lo que se vive en mi país.