[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Este año, 2023, se conmemora el Centenario del retorno de José Carlos Mariátegui La Chira al Perú, luego de una estancia de tres años en Europa, a donde fue asignado, por el gobierno de Augusto B. Leguía como agente de propaganda de su régimen. Mi acercamiento académico al amauta se genera como parte de mis estudios sobre los orígenes y motivos de la polémica que sostuvo con Víctor Raúl Haya de la Torre (1928-1929). En tal sentido, mi primera sensación, tras revisar la literatura que se ha producido acerca del intelectual moqueguano es que si Haya representa un mundo, Mariátegui constituye un universo, y no porque el segundo resulte superior al primero.

Suceden dos cosas, la primera es que el marxismo de Mariátegui se yergue sobre tantas influencias (Sorel, Gramsci, Labriola, Croce, los propios Marx y Engels, entre otros) que definir su socialismo, o alcanzar algún tipo de consenso sobre él, nos coloca en la arena de debates prácticamente inacabables. En segundo lugar, y sobre lo mismo, debido a la especificidad de su marxismo, y las influencias que lo moldean, se han erigido decenas de interpretaciones distintas acerca de su pensamiento que generan la sensación de una telaraña epistemológica. Esta, sin duda, lo enriquece, pero al mismo tiempo lo complejiza al punto de que dificulta acercarse a su propósito sin mediaciones.

A este último aspecto se le suman los reiterados intentos por instrumentalizar a Mariátegui prácticamente desde su muerte -acaecida el 16 de abril de 1930- hasta nuestros días, lo que ha dado como resultado la «invención» de diversos «Mariátegui»: el aprista, presentado así por el líder de dicho movimiento Carlos Manuel Cox; el vilipendiado por el comunismo soviético, tendencia encarnada en el Perú por Eudocio Rabines y Jorge del Prado. Luego, tras la muerte de José Stalin, el sovietismo modifica su narrativa sobre José Carlos y lo sitúa como a un comunista ortodoxo, elevado, además, al pedestal de máximo representante del marxismo latinoamericano.

Asimismo, tras la irrupción de la Nueva Izquierda en la política peruana (década de 1970), se enfatizó en la «creación heroica» de Mariátegui; es decir, se rescata al José Carlos heterodoxo y original, como lo hizo Alberto Flores Galindo en La Agonía de Mariátegui. Finalmente, hace pocos años, el académico argentino Martín Bergel (2021) se ha aventurado en el análisis de la construcción ideológica del amauta a quien presenta como a un socialista cosmopolita, cuya defensa de una vigencia vitalista del marxismo -nutrida por influencias como las de Bergson, Sorel y otros- es compatible con su estudio de la realidad peruana plasmada en sus célebres 7 Ensayos. Bergel se sitúa en la línea de quienes presentan a Mariátegui como a un socialista heterodoxo y centra sus esfuerzos en conciliar al “intelectual multitemático” con el “estudioso de la cuestión nacional”.

Queda en el tintero responder a la pregunta de si realmente existieron varios «Mariátegui». Tiendo a pensar que no, que lo que existe es un intelectual autodidacta e internacionalizado que aborda diversos temas, destacándose sus estudios sobre el marxismo, el socialismo y el indigenismo (los que en su obra se funden en un solo intento de síntesis, bastante acertado a nuestro entender). No hay tampoco dos «Mariátegui», porque la vida no le alcanzó para reposicionarse tras su aparatosa «expulsión» de la Comintern en 1929, cuando sus ideas, y su intento de crear en él Perú un Partido Socialista pero no Comunista, colisionaron con la misma férrea ortodoxia estalinista que Haya de la Torre tuvo que afrontar desde 1927 en adelante.

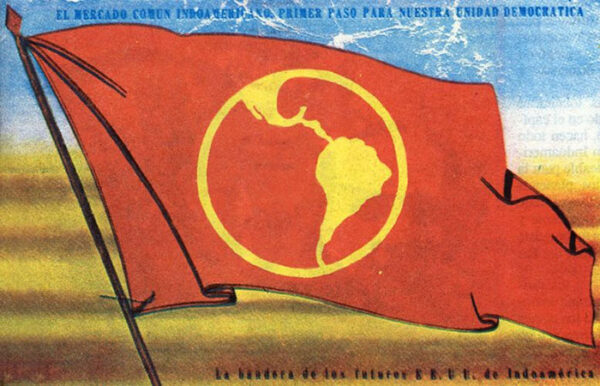

Mariátegui, murió en plena eclosión de su marxismo “heterodoxo”, que no podía sino serlo desde que, en tanto que modelo de análisis social, adapta a una realidad distinta a la europea. Desde esa mirada, inclusive Vladimir Lenin es un continuador de Marx y de Engels, el más importante de todos, en la medida que actualiza sus análisis y tácticas a la nueva configuración mundial que se abre paso con el advenimiento del siglo XX. Esta característica de Mariátegui es la que más lo acerca a la obra y pensamiento de Haya de la Torre, mientras ambos vivieron y fueron contemporáneos. De allí resultan los 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana y El Antimperialismo y el APRA, ambos escritos en 1928. El primero aplica al Perú las herramientas del marxismo y el segundo hace lo propio a un nivel macro: América Latina o Indoamérica.

El amauta nunca envejeció, ni tampoco tuvo la oportunidad de renovar su pensamiento con el pasar de las décadas. Por ello, cuando se habla de Haya, se habla de “diferentes Haya”, lo que representa las diversas etapas en las que puede dividirse su impronta ideológica, pues tratamos con más de 60 años de trayectoria. En cambio, el recorrido de Mariátegui, aunque también se divide (contemplemos, por ejemplo, su autodenominada “Edad de Piedra”), está signado, desde su retorno de Italia, por una fase de trabajo intelectual, de 1923 hasta 1928, y por otra en la que se precipita a la acción política -prácticamente hasta que la muerte lo encontró apenas dos años después- con dos objetivos muy precisos: cerrarle el paso al proyecto revolucionario de Haya de la Torre, expresado en el Plan de México(enero de 1928), lo que dio lugar a la célebre polémica1; y, paso seguido, lograr la incorporación de su recién fundado Partido Socialista del Perú a la Internacional Comunista.

En nuestra literatura histórica y política, José Carlos Mariátegui es el joven eterno e impetuoso, que enfrenta valiente los desafíos de la vida, de la enfermedad y del destino, el creyente fervoroso en el mito de la revolución, al que adhiere como a una consagración religiosa. Las percepciones y el imaginario, como suele suceder con mentes brillantes cuya luz se lleva tempranamente la muerte, solo podían proyectarlo hacia la posteridad de esa manera. Las obras que lo analizan, en cambio, tienden a desmenuzarlo, una y otra vez, hasta el infinito, porque no hubo, con el correr de los años, un Mariátegui, más allá de Mariátegui, para explicarse y reinventarse a sí mismo.

1.- Véase Parodi 2022.

Referencias bibliográficas:

Aricó, José (Ed.). Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano. México, Siglo XXI Editores, 1980 [1978]

Bergel, Martín. El socialismo cosmopolita de José Carlos Mariátegui. Revista Nueva Sociedad No 293, mayo-junio de 2021

https://static.nuso.org/media/articles/downloads/EN_Bergel_293.pdf

Chang-Rodríguez, Eugenio. Pensamiento y acción en Gonzáles Prada, Mariátegui y Haya de la torre. Lima, Fondo editorial PUCP, 2012

Flores Galindo, Alberto. La agonía de Mariátegui. Lima, PUCP, 2021 [1980]

Haya de la Torre, Víctor Raúl. El Antimperialismo y El APRA. Santiago, Editorial Ercilla, 1936 [1935]

Mariátegui, José Carlos. Ideología y Política. Lima, Biblioteca Editorial Amauta. 1975 [6ta ed.]

Mariátegui, José Carlos. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Marxists Internet Archive, mayo de 2010 [1928]

Mariátegui, José Carlos. Defensa del Marxismo. Lima, Biblioteca Editorial Amauta. 1988 [13ava ed.]

Parodi Revoredo, Daniel. Lima no respondía. El fracaso del plan insurreccional planteado en México explicado en carta de Víctor Raúl Haya de la Torre a Wilfredo Rozas, fechada el 22 de septiembre de 1929. Revista Investigaciones Históricas. Época Moderna Y Contemporánea, (42), pp. 1019–1048, 2022.

https://revistas.uva.es/index.php/invehisto/article/view/6914

Sobrevilla, David. El marxismo de Mariátegui y su aplicación a los 7 ensayos. Lima, Universidad de Lima, 2012 [2005]