[Música Maestro] Nicomedes Santa Cruz: Orgullo de la cultura afroperuana

El centenario de un maestro

En sus décimas, poesías y canciones se encuentran las costumbres y oficios, las penas y alegrías, los sueños y pesadillas de la comunidad negra peruana, descendiente de los esclavos africanos que llegaron a estas tierras en tiempos coloniales. También crean vasos comunicantes entre lo afroperuano y lo afrocubano, lo afrocaribeño, lo afrobrasileño y etcéteras, “en un abrazo latinoamericano” como dice en su poesía América Latina (1964).

En su voz, profunda y grave, reside el alma de una cultura afroperuana que hoy, en el año del centenario de su nacimiento, es motivo de admiración y estudio en el mundo entero. Una oportunidad para recuperar del olvido la obra literaria, académica y musical de una de las personalidades que más hicieron para animar la escena artística peruana en tiempos en que nadie hablaba de integración y pluriculturalidad. La página web https://www.nicomedessantacruz.com/ acaba de ser lanzada, con información detallada sobre todo lo que hizo. Un aplauso para sus creadores.

“A cocachos aprendí / mi labor de colegial / en el colegio fiscal / del barrio donde nací…” Así comienza La escuelita, una de las creaciones más difundidas de Nicomedes Santa Cruz, publicada por primera vez en 1980 en su disco Décimas y poemas, una de sus últimas producciones discográficas oficiales, antes de emigrar a España, donde profundizaría aun más -si tal cosa era posible- sus estudios y labores de difusión de lo negro en el Perú.

Para cuando apareció esta copla, que todos aprendimos siendo niños, don Nico era ya reconocido como el más importante artista afroperuano, cuyas preocupaciones por rescatar, difundir y reivindicar las expresiones del alma negra de nuestro país lo llevaron a recorrer el mundo entero, “de Cañete a Tombuctú, de Chancay a Mozambique”, recitando y ofreciendo conferencias que fueron aplaudidas en México, Cuba, España y hasta en países de habla no hispana como Senegal, en África o Francia, en Europa; con mucho mayor entusiasmo por parte del público que aquí en el Perú, su propia tierra.

La importancia de Nicomedes Santa Cruz y sus aportes a la cultura negra del Perú se oficializó cuando el Congreso de la República aprobó, en el año 2006 -a finales del gobierno de Alejandro Toledo- la Ley No. 28761, a través de la cual se estableció cada 4 de junio, fecha de nacimiento del artista, como el Día de la Cultura Afroperuana, para rendir homenaje a la contribución de las poblaciones afroperuanas en diversos ámbitos de la vida y desarrollo de la identidad nacional, que fueron formándose desde tiempos ancestrales. Desde el 2014, la fecha se transformó en el Mes de la Cultura Afroperuana.

Nicomedes Santa Cruz Gamarra

Proveniente de una familia numerosa –era el noveno de diez hermanos- Nicomedes, que había nacido en el populoso distrito limeño de La Victoria un 4 de junio de 1925, abandonó el oficio de herrero para dedicarse a escribir décimas, un arte poético popular que se cultivaba desde el siglo XVI en España con el nombre de “espinela”, en honor al poeta y sacerdote español Vicente Gómez Martínez Espinel (1550-1624), a quien se atribuye su creación.

Nicomedes ayudó a recuperar del olvido este estilo de poesía, gracias a su sociedad con otro clan afroperuano proveniente de Huaral, los Vásquez, quienes lo acompañaron a lo largo de su trayectoria en el Perú como cantantes, guitarristas, zapateadores y percusionistas, bajo el liderazgo de su patriarca, Porfirio Vásquez Aparicio (1902-1971).

Ambos se definían a sí mismos como “decimistas”, un neologismo para designar al escritor/declamador de décimas que, actualmente, está completamente incorporado dentro del vocabulario artístico del Perú y de otros países de Centro y Sudamérica, en los que también se cultiva la décima, por influencia directa del investigador que creció odiando a su padre, un afroperuano que fue abandonado por su padre -el abuelo de Nicomedes- en los Estados Unidos cuando solo tenía 11 años. El artista, en entrevista con Caretas, recordó que lo odiaba porque “hasta resondraba en inglés”. Su madre, quien cantaba festejos “con una voz riquísima”, fue quien le inculcó el amor por el folklore nacional. Sin embargo, al morir, su papá le dejó una significativa herencia.

Nicomedes Santa Cruz dedicó toda su sapiencia y creatividad como músico, escritor y periodista –en diarios como La Crónica, Expreso y El Comercio-, al arte negro peruano, conectando los modismos lingüísticos propios de las poblaciones costeñas descendientes de esclavos africanos con sus raíces ancestrales en un trabajo que tiene tanto de orgullo natural como de sesudas investigaciones académicas. Un trabajo de pedagogía artística con el cual muchos de nosotros crecimos y nos identificamos.

Declamador y conferencista, cronista y conductor de televisión –su programa Danzas y canciones del Perú, transmitido durante el gobierno de Velasco, fue uno de los más sintonizados de su tiempo- Nicomedes Santa Cruz abandonó el Perú en los ochenta y se estableció en Madrid, junto con su esposa Mercedes Castillo y sus dos hijos, Pedro y Luis Enrique. Allá se reinventó como conductor de programas radiales en los que difundió su vasta cultura y conocimiento del folklore latinoamericano. Recientemente, en el 2024, la prestigiosa institución pública madrileña Casa de las Américas, ubicada en la plaza central de la capital española, develó una placa en su honor.

En ese país falleció, a los 66 años, de cáncer al pulmón. Con los principales integrantes de esta prolífica y talentosa familia ya fallecidos -Nicomedes en 1992, Victoria y Rafael, sobrino de ambos, en 2014- el significativo legado de los Santa Cruz lucha por no desaparecer del imaginario colectivo popular, convertido en patrimonio intelectual de una minoría cada vez más pequeña, que conserva y reconoce la valía de Nicomedes Santa Cruz, orgullo de la cultura afroperuana.

Características de las décimas

Sus famosas y entrañables décimas de pie forzado son construcciones poéticas de estructura fija y sofisticada: tomando como base una estrofa de cuatro versos (cuarteta), el poeta escribe cuatro estrofas de diez versos (décima), cada una de las cuales termina con uno de los versos de la cuarteta inicial, de allí lo de “pie forzado”.

Ejemplos de décimas de pie forzado son la mencionada La escuelita o La pelona, estrenada en el año 1964 y cuya popularidad se actualizó por el uso que hicieron de ella Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori durante los debates electorales del 2016 (“Cómo has cambiado pelona…”). Otra de sus populares décimas, De ser como soy, me alegro, se popularizó en años recientes a través de una campaña televisiva en la que conocidos peruanos afrodescendientes -el futbolista Luis “Cuto” Guadalupe, la actriz Evelyn Ortiz- la leían, para concientizar sobre la lucha contra el racismo.

A diferencia de tantas otras de sus obras más conocidas, esta nunca fue grabada por Nicomedes, sino que forma parte de uno de sus tantos libros, Décimas, de 1960, muchos de los cuales fueron editados en ese tiempo por Juan Mejía Baca y prologados por su gran amigo, también escritor, Sebastián Salazar Bondy.

En sus versos, Nicomedes derrochaba ingenio, agudo sentido del humor y sensibilidad frente a los problemas esenciales de la población afroperuana: la esclavitud, el maltrato -las referencias a torturas como la carimba, esto es, el marcado a fuego que se practicó durante la Colonia y parte de la República- y la discriminación e idiosincrasia de la era moderna, desde los lamentos frente a un pequeño que muere enfermo y pobre (Meme neguito) hasta la crítica, irónica y socarrona, a aquellas personas que quieren aparentar lo que no son (La pelona), historias que aplican a realidades tan tristes como vigentes, por un lado la extrema pobreza y, por el otro, la desesperación por los maquillajes, los filtros y las operaciones quirúrgicas (¿alguien pensó en Dina?).

Nicomedes Santa Cruz extendió su talento para ocuparse también de temas más globales: el box (Muerte en el ring), la integración regional (América Latina), el orgullo global de ser negro (El café) y la conexión con figuras del arte y la política negra de otros países como su camarada, el escritor cubano Nicolás Guillén o el político africano Patricio Lumumba (Johannesburgo, Congo libre).

Un legado artístico por descubrir

Nicomedes Santa Cruz tiene una discografía oficial de catorce LP, todos editados en el Perú con los más importantes sellos discográficos -El Virrey, Sono Radio, Odeón-, entre 1957 y 1980. A finales de los noventa, Iempsa editó los primeros materiales en CD, las recopilaciones Cumanana y Socabón. Para el disco compacto Cumanana, originalmente un LP doble, lanzado primero en 1960 y reeditado posteriormente en dos ocasiones, los años 1964 y 1970, usaron la ilustración y fondo azul de Socabón, cuya versión original en vinilo salió en 1975. Y la primera versión digital de Socabón apareció con ilustración y carátula amarilla, correspondientes a la tercera edición analógica del Cumanana.

Curiosidades aparte, ambos condensan lo básico de la propuesta musical y etnológica como estas recopilaciones de décimas, poemas y canciones escritas e interpretadas por Nicomedes Santa Cruz junto a un elenco de cantantes, guitarristas y percusionistas de primer nivel, icónicos exponentes del folklore negro peruano en estado puro.

Además de Nicomedes y sus hermanos y hermanas -Victoria, César y Consuelo y Octavio-, alternan con ellos, desde sus primeras grabaciones, los guitarristas Óscar Avilés, Alberto Urquizo y Víctor Reyes, las cantoras Mercedes y Tértula Traslaviña Ruíz, los cantores Augusto y Elías Ascuez. Asimismo, el contrabajista y guitarrista Carlos Hayre -uno de sus mejores amigos- y, en ocasiones, el percusionista Ronaldo Campos, futuro fundador de Perú Negro. Y, por supuesto, Porfirio Vásquez y toda su descendencia musical, los hermanos Abelardo (cantante, zapateador y percusionista), Daniel y Vicente (guitarristas).

Otros discos importantes fueron Décimas y Poemas Afro-Peruanos (1960, que contiene la primera versión de ¡Negra!, una de sus décimas más potentes); Octubre, mes morado (1964, grabado junto con la Banda de la Guardia Republicana, en homenaje al Señor de los Milagros); Nicomedes Santa Cruz presenta: Los Reyes del Festejo (1971); América negra (1972, una antología de cantos negros de Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil y Perú) y Ritmos negros del Perú (1979, donde destaca el conocido pregón libertario Que viva mi mamá).

Su primera producción discográfica se llamó Gente morena, que era además el nombre de la agrupación. Pero luego, Nicomedes y su hermana Victoria decidieron rebautizar al grupo con una palabra que, a partir de ese momento, los identificaría en cada una de sus grabaciones: Cumanana -a veces escrito con “K” inicial, en lugar de la “C”. Cumanana es un vocablo africano que significa “saber” o “sabiduría ancestral”, una descripción más exacta de lo que hacían.

La diferencia entre la profunda calidad didáctica de las descripciones que hace en poemas musicalizados como Ritmos negros del Perú y Aquí está la marinera, con las versiones superficiales que hoy se presentan como “lo mejor de la música negra peruana”, es sobrecogedora e incomprensible. Es cierto que, de vez en cuando, elencos modernos intentan traer de vuelta una que otra de sus creaciones, pero lo hacen cayendo en un reduccionismo facilista. La obsesión que tienen, por ejemplo, con la declamación Me gritaron negra (Victoria Santa Cruz, 1978), como si fuera lo único que grabaron, es muestra de una búsqueda por el impacto inmediato y efectista, que no va más allá de lo obvio y que desaprovecha un cuerpo de trabajo más amplio, de calidad y exquisitez.

La lograda interpretación que hizo Nicomedes Santa Cruz del amplio rango de géneros musicales afroperuanos -panalivios, landós, festejos, pregones, lamentos, marineras limeñas, zamacuecas, entre otros- configuran un muestrario que es, actualmente, de utilidad para explicar a cualquier músico extranjero en qué consiste la cultura musical afroperuana. Populares canciones como Callejón de un solo caño (vals, incluido originalmente en el LP Nicomedes Santa Cruz y su Conjunto Kumanana de 1959), Samba malató (landó, del doble Cumanana, 1960) o Mándame quitar la vida (marinera limeña) fueron firmadas por Nicomedes y Victoria Santa Cruz y hasta hoy forman parte del repertorio de diversos artistas criollos.

Un caso especial es el festejo No me cumben, un festejo de 1959 que luego fuera regrabado para las tres ediciones posteriores del Cumanana. Este alegre y pícaro tema, uno de los más populares de su catálogo, fue escogido por el cantante y vocalista de Talking Heads, David Byrne, para su famosa selección de música negra del Perú, Afro-Peruvian Classics: The Soul of Black Peru, editada por el sello Luaka Bop del neoyorquino, en 1995.

A pesar de este intenso y prolífico trabajo artístico, hoy la música negra peruana sigue siendo asociada a la jarana escapista, pretexto para la exacerbación sensorial que suele ser aprovechada por los “blancos” o mestizos amantes de la juerga en discotecas, sometiéndola a una ignominiosa estigmatización. A contramano, el patriarca del clan de los Santa Cruz elevó el nivel del arte negro y le dio elegancia, creatividad, claridad conceptual y vocación para demostrar que el negro peruano también puede ser letrado, culto, inteligente, líder de un proyecto latinoamericano de integración, sin dejar de lado la chispa, el ritmo y también sin olvidar el sufrimiento que la raza negra ha padecido, a nivel mundial, a través de los siglos.

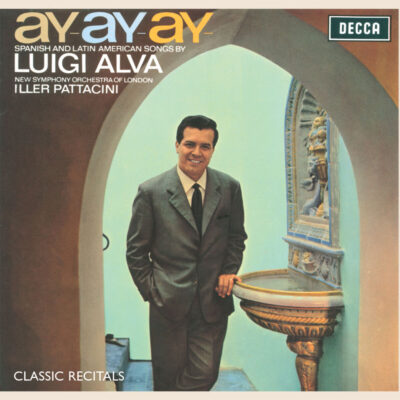

El nombre de Luis Alva aparece -como Luigi- en una innumerable cantidad de vinilos, recopilaciones y antologías de arias y óperas completas, publicadas en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta por importantes sellos discográficos especializados como London Records, Deutsche Grammophon, Philips o Columbia, muchas de las cuales dieron el salto a la era del disco compacto, en los años noventa y más allá. En esos álbumes podemos ver a nuestro compatriota al lado de las más grandes estrellas del canto y la dirección orquestal, un verdadero orgullo para la esmirriada escena musical peruana que, a su suerte, se mantiene a flote pero nunca como resultado de una política estatal ni mediática, sino por el empuje individual de artistas y sus leales públicos.

El nombre de Luis Alva aparece -como Luigi- en una innumerable cantidad de vinilos, recopilaciones y antologías de arias y óperas completas, publicadas en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta por importantes sellos discográficos especializados como London Records, Deutsche Grammophon, Philips o Columbia, muchas de las cuales dieron el salto a la era del disco compacto, en los años noventa y más allá. En esos álbumes podemos ver a nuestro compatriota al lado de las más grandes estrellas del canto y la dirección orquestal, un verdadero orgullo para la esmirriada escena musical peruana que, a su suerte, se mantiene a flote pero nunca como resultado de una política estatal ni mediática, sino por el empuje individual de artistas y sus leales públicos.