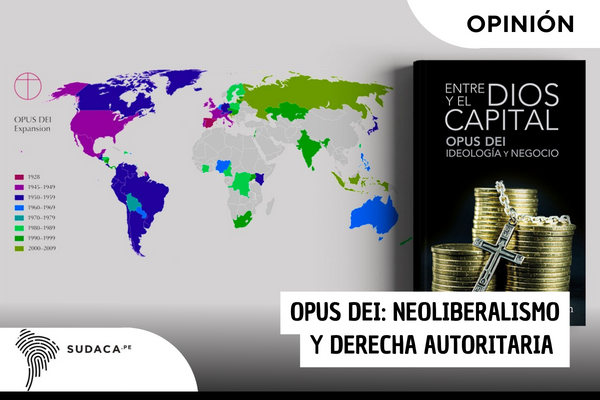

El reconocido sociólogo e internacionalista Farid Kahhat, viene de publicar un segundo libro dedicado al tema de la “derecha radical populista” (según la denominación propuesta por el politólogo neerlandés Cas Mudde), y que lleva por título “Contra la amenaza fantasma. La derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común”. En esta reciente entrega, como en la precedente “El eterno retorno. La derecha radical en el mundo contemporáneo” del 2019, Kahhat hace un interesante y documentado análisis descriptivo de esta ideología, de sus orígenes y de las posibles razones de su actual auge expansivo en la escena política de los EE. UU, Europa y América Latina, al tiempo que pasa revista, tanto a sus más connotados líderes (Trump, Le Pen, Abascal, Bolsonaro, Milei), como a algunos de sus rivales ideológicos más reconocidos (López Obrador, Evo Morales, Rafael Correa). Recomendamos sin reservas la lectura conjunta de ambos libros, pues no solo se complementan desde el punto de vista de la geografía política y sus condicionantes -el declive de la socialdemocracia en Europa y la “marea rosa” de gobiernos progresistas latinoamericanos- sino que ambos parten de los mismos modelos teóricos de interpretación, lo cual facilita enormemente la comprensión del texto. Pero quizás, como bien lo ha señalado Juan Carlos Tafur en su reseña (https://sudaca.pe/noticia/opinion/juan-carlos-tafur-contra-la-amenaza-fantasma/), el mayor interés del trabajo de Kahhat, es que permite polemizar con él y ahondar en el debate, cosa que pretendemos hacer en esta nota, refiriéndonos a tres aspectos que consideramos importantes: la definición de populismo, la diferenciación entre populismos de derecha e izquierda, y la conveniencia de caracterizar a la derecha radical populista como una ideología muy próxima, si no totalmente asimilable, al fascismo.

¿A que llamamos populismo?

Definir apropiadamente el populismo, es una difícil tarea no exenta de sesgos ideológicos, al punto que el sociólogo y periodista italiano, Marco d’Eramo señala, irónicamente, que populismo es un concepto que califica más a quienes lo utilizan que a quienes se describe con él. Kahhat eligió para su análisis la definición propuesta por Mudde y Rovira en “Populismo. Una breve introducción”. Esta definición, tan socorrida como criticada por su “minimalismo”, puntualiza que el populismo consiste en dividir a la población de un país entre el «pueblo», como un todo indiferenciado -de la que los populistas son los únicos representantes legítimos-, y las «élites», que controlan el gobierno y la economía en beneficio propio. El problema con este tipo de definiciones, es que, por una parte, al ser demasiado generales y laxas, permiten etiquetar como “populista” a prácticamente cualquier movimiento, partido o líder, según el gusto del cliente -así por ejemplo, periodistas de derecha como de Althaus, Álvarez Rodrich y Tafur relacionan de forma sistemática al populismo con la izquierda, la corrupción, la ineficiencia y el clientelismo-, y por otro lado, como bien lo señala el sociólogo ecuatoriano Carlos de la Torre, al carecer deliberadamente de criterios normativos, estas definiciones no permiten discernir si un determinado populismo es un riesgo, o un correctivo para la democracia. En este último sentido, resulta coherente que Kahhat haya elegido esta definición minimalista, pues a diferencia de otros autores que han tratado sobre las derechas y el populismo (Traverso, Brown, Forti), no emite ningún juicio de valor personal sobre esta corriente política -cuasi unánimemente calificada como una amenaza para la democracia-, lo que resulta cuanto menos llamativo.

Hace algunos días, en su cuenta X, Rosa María Palacios escribía: “El populismo y la corrupción no es patrimonio ni de la izquierda, ni de la derecha.” De acuerdo, pero ¿sería posible particularizar ideológicamente lo que sería un populismo de derecha y uno de izquierda?

¿Es posible aún hablar de izquierda y derecha?

El título mismo del último libro de Kahhat, así como su argumentación a todo lo largo de él, nos invitan a pensar que la izquierda latinoamericana no sería ya sino un fantasma, un ente imaginario al que racionalmente no debería considerarse una amenaza, pero cuya creación “de toutes pièces», resulta indispensable para brindarle a la derecha radical un “sentido de propósito” y la energía necesaria en su batalla épica contra un conspiranoico “marxismo cultural” del que nadie se reclama miembro (en clave aguafiestas, le señalamos al autor que nadie tampoco se reclama como neoliberal… y sin embargo abundan). Pero Kahhat ha ido aún más lejos en su minusvaloración de la izquierda, al declarar en una entrevista, que la dicotomía izquierda/derecha “no tiene más la capacidad explicativa de hace cincuenta años. Si es que alguna vez la tuvo.” No entraremos aquí en sesudas argumentaciones para rebatir esta afirmación, muy frecuente por cierto entre quienes defienden la supremacía de lo tecnocrático sobre lo político en el buen gobierno de los pueblos, bástenos simplemente adoptar la muy aceptada, a la vez que simple, distinción izquierda/derecha propuesta por el destacado filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio: la izquierda y la derecha son distinguibles nítidamente en sus posicionamientos con respecto a la igualdad, así, mientras la izquierda considera las desigualdades sociales y económicas como artificiales y negativas -que deben por tanto ser activamente eliminadas por el Estado-, la derecha concibe las desigualdades no solo como naturales, sino como positivas, por lo que deben ser defendidas, o al menos ignoradas, por el Estado. Partiendo de esta perspectiva, Barry Cannon, especialista irlandés en política latinoamericana, señala que este apego a la desigualdad, tan arraigada en la derecha de América Latina, se traduce en la defensa de un orden social jerarquizado, no solo a nivel de clase socio-económica, sino también de género, etnia y sexualidad. Cannon agrega que, en el actual período histórico, el neoliberalismo es el principal vehículo ideológico y programático que asegura esta tarea. La derecha radical populista defiende -si muchas veces no de palabra, siempre con los hechos-, un neoliberalismo enfrentado con numerosos grupos sociales segregados, excluidos y subordinados, los mismos que no necesariamente se identifican con el socialismo o el marxismo, pero que invariablemente son calificados como “rojos”, “comunistas” “subversivos” y “terroristas”. En este marco conceptual, y siguiendo los importantes trabajos del argentino Ernesto Laclau y la belga Chantal Mouffe, plasmados en sus numerosas publicaciones, es posible diferenciar claramente entre los populismos de derecha e izquierda: mientras los populismos de derecha intentan construir un “pueblo” del que se excluyen numerosas categorías sociales, vistas como amenazas para la identidad y/o la prosperidad de una sociedad, los populismos de izquierda denuncian y se oponen a las élites y oligarquías que sostienen el statu quo, estableciendo una frontera entre los de “abajo” y los de “arriba”. Los populismos de derecha, por su ADN ideológico, nunca abordarán las demandas de igualdad, inclusión y justicia social, mientras que estas mismas demandas son el rasgo definitorio de los populismos de izquierda, y ello, agreguemos, con las glorias y las miserias conocidas de todos.

¿Derecha radical populista, o fascismo?

En “La ultraderecha hoy” del 2019, el ya mencionado Cas Mudde, distingue dos grupos que conforman la ultraderecha: la “extrema derecha” -que rechaza de plano la democracia liberal-, y la ya mencionada “derecha radical populista” (a la que Kahhat denomina simplemente derecha radical por “economía de lenguaje”), que en principio acepta la democracia, pero que termina destruyéndola desde dentro con su concepción autoritaria del orden social y un absoluto rechazo a los derechos de las minorías (culturales, raciales, sexuales), asociado generalmente a algún tipo de supremacismo. Enzo Traverso, reputado historiador de las ideologías, se muestra menos condescendiente con la derecha radical, calificándola llanamente de “posfascismo”, una mezcla de autoritarismo, nacionalismo, conservadurismo, populismo, xenofobia y desprecio del pluralismo, que, si bien no busca emular al fascismo de los años 20 y 30 del siglo pasado, puede hacerse subversivo -como pudo comprobarse con los violentos motines promovidos por Trump y Bolsonaro, con la intención de permanecer ilegalmente en el poder- y evolucionar hacia un “fascismo del siglo XXI” que ya no se contente solo con eliminar “simbólicamente” a sus adversarios (Carlos de la Torre), sino que eventualmente recurra a las viejas prácticas expeditivas, propias de la “noche de los cuchillos largos”de la Alemania nazi.

La derecha radical populista -o posfascista- en el gobierno, es una experiencia relativamente nueva en Latinoamérica, limitada por el momento a los casos de Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina (tema tratado con cierto detalle por Kahhat). El gobierno de Bolsonaro se caracterizó, entre otras cosas, por una fuerte regresión de los derechos sociales, la desfinanciación de programas de salud y educación para los más desfavorecidos, el aumento de la violencia policial, y un lenguaje de odio contra minorías marginadas. Milei -un verdadero caso paradigmático de derecha radical-, quien ganó la presidencia argentina gracias a una campaña populista hipermediatizada, que prometía acabar con la “casta” política de su país (ver mi nota a este respecto: https://sudaca.pe/noticia/opinion/jorge-velasquez-pomar-la-casta-de-milei/), viene tratando de imponer, con talante autoritario, antidemocrático y represivo, las clásicas medidas neoliberales “austericidas”, que solo favorecen a los grandes consorcios, en desmedro de las clases medias y populares. Muy acertadamente, el intelectual de izquierda e investigador de la Universidad de Buenos Aires, Néstor Kohan, describe al mandatario argentino como un “hijo del neofascismo argentino”, que ha reunido las teorías económicas neoliberales de la “Escuela austriaca”, la doctrina de contrainsurgencia de la dictadura videlista y el pensamiento del libertario Robert Nozick, para quien la justicia social es una aberración. Solo el tiempo nos dirá si la apuesta mileista triunfa, en un país con instituciones democráticas relativamente sólidas y una fuerte tradición sindicalista.

Para concluir

El inmortal Umberto Eco nos alertaba hace 30 años acerca del “fascismo eterno”, señalando que nuestro deber era desenmascararlo en cada una de sus nuevas formas, cada día, en cada lugar del mundo. Creemos sinceramente que Farid Kahhat, con ambos libros, ha contribuido grandemente en este objetivo. Pero también creemos que faltó algo más, algo sobre lo que escribió Steven Forti como corolario de su libro “Extrema derecha. 2.0”: “Si tras haber estudiado un fenómeno que amenaza a nuestras democracias, no se intenta dar un paso más y reflexionar sobre cómo es posible frenarlo, combatirlo y derrotarlo, creo que como ciudadano le haría un flaco favor a la sociedad.” Todos deberíamos sentirnos interpelados.