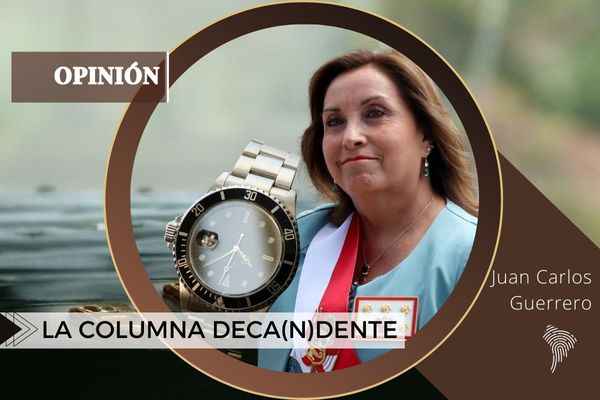

Cuando aún faltan dos años para el recambio constitucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo, un twitter de Keiko Fujimori sitúa la lucha por el sillón presidencial -entre otras- en la respuesta a la pregunta: “¿No les ha pasado que cuando van a una farmacia a comprar un medicamento les dicen que no hay o que está descontinuado, e inmediatamente le ofrecen otro?”.

Bueno, pues, porque con esa pregunta aparentemente ingenua, la señora Fujimori apareció en sus redes sociales emplazando a las autoridades respectivas a corregir una supuesta infracción a las leyes del mercado vigiladas por nuestra Constitución.

Así, en otro twitter del pasado 2 de marzo, Fujimori dice: “Nosotros siempre estaremos a favor de la inversión privada y de lo que esta genera, pero de ninguna manera permitiremos o estaremos de acuerdo con los abusos o excesos que ellas cometan en contra de la población más vulnerable y que se ve afectada en los temas de medicamentos; es por eso que la bancada de Fuerza Popular está promoviendo una serie de iniciativas para proteger al paciente, evitar los abusos y mejorar la competencia, la oferta y los precios”. Termina el enérgico tweet diciendo: ¡Nadie tiene derecho a obligarte a gastar más por tus medicinas!

Más allá del hecho de haber obligado a las organizaciones a la derecha y a la izquierda de Fuerza Popular a pronunciarse muy temprano en un tema que no tenían pensado, Keiko Fujimori se convierte en abanderada de todos aquellos que entienden qué es monopolio, qué es oligopolio y qué es posición dominante en el mercado y cómo ellos pueden hacernos la vida más difícil.

Pero el verdadero efecto conseguido con esos dos twitter es, a saber, la dación del decreto de urgencia 005-2024 que obliga a las farmacias y a las boticas a proveer la totalidad de los medicamentos genéricos. Es decir, con dos tuits bien colocados, Keiko Fujimori sitúa la lucha por lograr el primer lugar en las preferencias ciudadanas en poner el énfasis en las necesidades primarias de los peruanos.

Desde mediados de la década pasada, la industria farmacéutica produce más de mil millones de dólares anuales de beneficios netos, siendo una industria en expansión, aunque sus lobbistas se quejan porque cada año la industria pierde millones de dólares en ingresos al convertirse cientos de marcas registradas en genéricos de uso libre.

¿Por qué se da el decreto de urgencia?

El Gobierno emitió en la fecha un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias a fin de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los medicamentos genéricos, tras haber vencido una norma dictada en el mismo sentido hasta febrero próximo pasado.

El documento obliga a boticas y farmacias a mantener un stock de 30 por ciento de la oferta total de medicinas priorizadas.

“Dicha obligatoriedad se circunscribe a aquellos medicamentos que formen parte de la oferta de medicamentos de marca, no implicando la obligación de ampliar dicha oferta, precisa el Decreto de Urgencia 005-2024.

Se señala, además, que el incumplimiento de dichas disposiciones constituye infracción administrativa, sancionada con multa de hasta dos unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 10,300 soles durante el presente ejercicio tributario.

El defensor del Pueblo Josue Gutiérrez dijo que la medida dada en la fecha por el Poder Ejecutivo responde “a un momento, a un contexto”, pero quien debe asumir la responsabilidad es el Congreso a través de la aprobación de una ley que defina la política sobre estos medicamentos.

«Saludamos cuando de manera rápida se busca dar solución a estos problemas centrales […] (pero) lo que buscamos y pretendemos siempre es que esta discusión pase por donde tiene que pasar y, disculpe, esta norma debe ser ley, no decreto de urgencia», dijo.

«Entonces hay una responsabilidad directa del Congreso de la República y por lo menos el reto en los próximos días para que pueda abordarse esto con suma rapidez y tener una legislación un poco más integral», agregó.

El defensor del Pueblo dijo que desde su institución se está estableciendo «el nivel de coordinación a través de la Comisión de Salud» del Parlamento «a efectos de que empecemos a tratar mucho más en serio este tema de acceso a la salud».

El exministro de Salud Víctor Zamora, calificó el DU sobre los medicamentos genéricos de confuso, porque, no especifica si también están incluidas las grandes cadenas de farmacias y boticas.

«Es un problema de forma que puede tener un impacto en el fondo. Es la redacción, puede ser entendida que no son todos. O que puede ser entendida que está restringido solo a las farmacias y boticas y no así a las cadenas de boticas. Bastaba decir que era de obligatorio cumplimiento por todos los establecimientos, farmacias y boticas del sector privado», señaló.

Además, criticó que el DU extienda un plazo de 10 días para determinar la lista de medicamentos genéricos incluidos en la norma.

«Una lista cuya composición, en términos de medicamentos, desde mi punto de vista, debería ser mínimamente lo que ya existía o mejorar, pero no retroceder», señaló.

Zamora también indicó que el titular de Salud, César Vásquez tenía una ley preparada y que seguro necesita los meses del DU para preparara la normativa.

«El ministro (de Salud, César Vásquez) dijo que tenía preparada una ley, luego cambió la versión de un decreto de urgencia. Sospecho que no tiene una norma preparada y este es el lapso de tiempo para preparar una norma, un proyecto de ley para enviar al Congreso», afirmó.

El exministro también sugirió la posibilidad que el nuevo decreto de urgencia solo sirva para dentro del periodo de vigencia «nos olvidemos del asunto» y finalmente se derogue la norma de acceso a medicamentos genéricos.

Las legislaciones que regulan las ventas de los productos farmacéuticos y la conversión de muchos de ellos en genéricos contienen una serie de medidas que han llevado a dos países de nuestra región de tener medicamentos baratísimos a tener los más caros del área. Esos países son Chile y la Argentina, en el primer caso el estallido social y las secuelas de la pandemia y en el segundo la subida incontrolable del precio de los insumos los convirtió de baratos en caros. Asimismo, en ambos países y en el Brasil sucede un fenómeno singular al ingresar millones de dólares de ciertas industrias ilegales al mercado farmacéutico, generando distorsiones en los precios de los medicamentos. De igual manera, en Colombia y en el Perú se suscitan fenómenos parecidos, colocando a las industrias de ambos países en productoras de fármacos de bajos costos. Sin embargo, pese a tener insumos baratos, capital de trabajo de poco costo y regulaciones estatales, los precios de venta se mantienen altos, creando malestares y convirtiendo dichos malestares en temas de campaña electoral.

Tags:

Ejecutivo,

Keiko Fujimori,

Medicamentos genéricos