Cuando yo era niño, uno de los nombres que más repetía mi papá -que habría cumplido 93 años el pasado 29 de abril- cada vez que hablaba de los más bravos de la música criolla era Lucas Borja, líder y fundador de Los Romanceros Criollos, una de las ententes jaraneras más importantes de la edad dorada de nuestra música costeña. En ese entonces, mediados de la década de los ochenta, era común que, en casa de la abuela, mi viejo y sus hermanos terminaran cantando valsecitos de la Guardia Vieja, esos de letras con sobreesdrújulas y nombres atípicos de mujer -Hermelinda, Zenobia, Anita, Alejandrina-, con las gargantas inspiradas por los vapores de peruanísimos y poco sofisticados piscos, aquellos tiempos en que el plateado brebaje no era orgullo turístico nacional como lo es ahora.

En mi distracción infantil, creía que Lucas Borja era el vocalista principal -todavía no entendía que no siempre el que canta es el cabeza de serie- de ese trío forjado entre los Barrios Altos y el Rímac que ha dejado un par de canciones que aun hoy son infaltables en cualquier setlist de música criolla que se respete. Los Romanceros Criollos eran una máquina criolla que funcionaba como un todo muy bien calibrado: si Guillermo Chipana era el guitarrista afilado, de los pocos en usar uñas de plástico; y Julio Álvarez era el inconfundible cantor de estentórea y aguda voz; era Lucas Borja quien llevaba la batuta, movía los contratos y hacía los arreglos musicales. Como Malcolm Young en Ac/Dc, don Lucas era el motor que hacía andar esos engranajes desde un saludable y estratégico perfil bajo. Y Los Romanceros Criollos eran su banda.

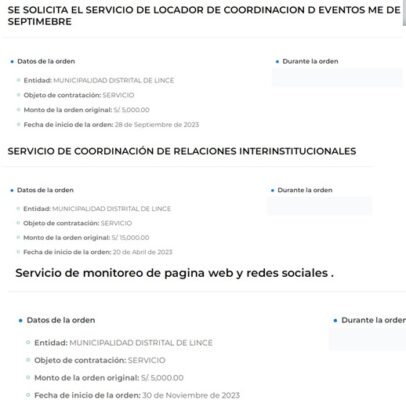

Vi la noticia de su muerte en redes sociales, anunciada por instituciones como Apdayc (Asociación Peruana de Autores y Compositores del Perú) o la Soniem (Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de Música). Y replicada por grupos de Facebook como Perú Criollo en el Mundo -una de las fuentes informales más interesantes de material fotográfico y reseñas de artistas de nuestra música- o personas pertenecientes a sus familias, tanto la sanguínea como la criolla: su viuda Luisa Ramos, Celeste Acosta Román, hija de don Manuel Acosta Ojeda (1930-2015); Alfredo Kato, legendario periodista cultural que, hacía pocos meses, le había organizado un sentido homenaje en el Centro Cultural Peruano Japonés de Jesús María que pasó, por supuesto, desapercibido para la gran prensa. Con pena, sus amigos, colegas, alumnos y seguidores lamentaban un deceso que, mirado objetivamente, era más bien un merecido descanso. Lucas Borja falleció el 10 de marzo a los 90 años, por complicaciones asociadas al Alzheimer que lo aquejaba desde hacía ya buen tiempo.

¿Cómo es que un hecho como este es olímpicamente ignorado -en los dos sentidos, tanto el de desconocer/no saber como en el de no dar importancia/despreciar- por los medios masivos? O sea, más allá de las notitas que más parecen pie de página y el post de condolencias del Ministerio de Cultura, no hubo ninguna cobertura acerca de la muerte de un artista criollo importante. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué somos tan mezquinos con nuestros artistas? La semana pasada, en TV Perú-Canal 7, emitió un episodio de la nueva etapa de su programa Sucedió en el Perú, en el que abordaron, con extremada ligereza, el siempre interesante tema del ochentero rock subterráneo. Ningún rigor, ninguna dedicación para recuperar la memoria de nuestros sonidos. No importa que sea el sonido del pasado más antiguo -Lucas Borja lideró jaranas desde mediados de los años cincuenta- o que sea parte de la historia reciente, con implicancias políticas y todo.

Esa misma mezquindad fue la que provocó comentarios irracionales e idiotas cuando circuló la noticia de que Susana Baca, la gran diva internacional del canto negro, admirada en todas partes, estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos. Hace poco dejó el cuadro de gravedad y cumplió 80 años en su casa, recuperándose. Las redes y algunos medios celebraron este hecho, pero tampoco fue parte de ninguna portada. Si los grandes públicos de nuestro país no tienen idea de quiénes son sus artistas es por ese abandono intencional de los medios que abdicaron, desde hace muchos años, a su función de ser vitrina para las voces y sonidos que, a pulso, dieron forma a esa idiosincrasia musical que tanto utilizan cuando se trata de vender algo -una campaña publicitaria, una propaganda política.

La producción musical de Los Romanceros Criollos se remonta al año 1959 en que apareció su primer LP, bajo el sello MAG, del productor Manuel A. Guerrero (1917-1991). En aquel disco, Borja, Álvarez y Chipana dejan clara su vocación por el vals picadito y alegre, heredero de la Guardia Vieja y, a pesar de que la calidad de audio no es necesariamente la mejor, se siente el kilometraje que ya traía el terceto. Después de todo, venían tocando juntos hacía seis años, cuando Borja ensambló al grupo en 1953.

Antes de eso, Lucas Borja ya venía dando vueltas por la escena criolla, prácticamente desde su adolescencia. Primero, junto a Carlos Zambrano y Enrique Delgado formó Los Embajadorcitos, la versión joven de los Embajadores Criollos de Rómulo Varillas (1922-1998), a quienes acompañaban en sus encerronas de rompe y raja. Después de un breve paso por Los Troveros Criollos formó Los Rimenses, junto a Alberto Luque y Héctor García. Y, ya en medio de sus correrías con Los Romanceros Criollos, lideró a Los Palomillas, con García y Delgado. En este último grupo también participó, reemplazando al futuro líder de Los Destellos, otro gran guitarrista de nuestro folklore, José “Pepe” Torres Ventocilla.

La aterciopelada segunda voz de Lucas Borja complementaba al potente y claro tono de Julio Álvarez, mientras hacía bordones y tundetes precisos para hacerle la camita rítmica -ante la ausencia de cajón y castañuelas- que necesitaba Guillermo “el chino” Chipana para sus trinos. En este disco destacan la polka Oh dinero, el valsecito Chinita linda (de Ángel Aníbal Rosado, el mismo que compuso la popular cumbia Cariñito), de interesantes arreglos vocales que recuerda a las canciones del “Carreta” Jorge Pérez (1922-2018) o Ambiciosa, divertido vals dedicado a aquellas mujeres que solo piensan en cosas materiales.

Pero lo que más llama la atención de este debut son las primeras versiones, con arreglos ligeramente distintos, de las dos canciones más conocidas de Los Romanceros Criollos. Por un lado, el vals Engañada, escrito por Luis Abelardo Takahashi Núñez (1926-2005) -compositor nisei lambayecano que dejó al cancionero criollo algunas de sus joyas más recordadas como los valses Con locura, Embrujo o las marineras Sacachispas y Que viva Chiclayo, entre otras- que ha sido interpretado por infinidad de artistas, incluyendo al cantante argentino Juan Carlos Baglietto, quien la grabara en 1999 con su compatriota Lito Vitale (piano) y el peruano Lucho González (guitarra) para un álbum titulado Honrar la vida (1999). Aquí una alucinante versión en vivo que hizo este trío de polendas.

Y, por el otro, el conocidísimo China hereje, originalmente un tango escrito por el uruguayo Juan Pedro López y que había sido cantado, previamente, nada menos que por Carlos Gardel (1890-1935). La versión vals, con arreglos de don Lucas, fue tan popular en nuestro país que muchos estaban convencidos de que la había compuesto él. En el año 1999, la banda de hard-rock y fusión La Sarita incluyó en su álbum debut Más poder, un tema llamado China hereje, con letra que alude frontalmente a Keiko Fujimori y la satrapía que padecimos toda esa década. En medio, la banda introduce una versión alcoholizada del vals de Los Romanceros Criollos, en la que Julio Pérez simula el canto de cantina con efectos de distorsión para diferenciarla de la potente catarsis rockera del tema central.

De frac, de chalanes o con ropa casera, Los Romanceros Criollos aparecen elegantes y serios en las portadas de sus clásicos discos de larga duración, pero detrás de esos rostros adustos se escondía siempre la limeñísima chispa criolla y esos guapeos tan característicos de los valses de antaño. A menudo se le puede escuchar a Julio Álvarez -cuyo apellido paterno era realmente Serna- animar a su gallada gritando “¡Arriba Romanceros!”. Para cuando apareció el segundo LP, titulado ¡Vuelven! (1971), su sonido dejó de lado la influencia de Los Troveros Criollos para hacerse más señorial, sin dejar el sabor a callejón y jarana.

Ese LP, también lanzado bajo el sello de Guerrero, comienza con un interesante juego vocal en el vals Crepúsculo (del trujillano Alberto Condemarín, autor también de Hermelinda, éxito de Los Morochucos), donde escuchamos sus características armonías a tres voces. Así, quedó definido el estilo de Los Romanceros Criollos, que incluyó además polkas, marineras y hasta huaynos -su versión de Valicha (Mi serenata, 1981) es excelente. Para grabaciones posteriores, incorporarían al legendario cajonero Gerardo Fernández Lazón, más conocido en la escena criolla como “Pomadita”.

Entre 1973 y 1981 Los Romanceros Criollos lanzaron seis álbumes más, siempre con la misma formación, un hecho que los convertiría, años más tarde, en el único conjunto criollo que llegó al siglo XXI con sus integrantes originales. Cada una de sus grabaciones contiene éxitos como Todo se paga (China hereje, 1973), Ventanita (Los Romanceros Criollos, 1976), la polka Mi conejito (25 peruanísimos años, 1978), Rosa rosita (Vol. 3, 1975) -de interesantes armonías vocales- y varias de las composiciones del maestro Lucas como, por ejemplo, Cantar llorando (Bodas de plata, 1979), Consejo (25 peruanísimos años, 1978) o ¡Púchica! (Mi serenata, 1981).

Las versiones de Engañada y China hereje que hasta ahora escuchamos -y que están incluidas en los CDs recopilatorios que produjera la recordada casa discográfica Distribuidora y Ventas S.A. (Disvensa)- se grabaron en 1973, para el LP China hereje (Discos El Virrey). En estos discos no faltaron, por supuesto, temas de la Guardia Vieja como El guardián, Blanca Luz, Hortencia, La pescadora o el alegre canto de jarana Marinera y resbalosa. Una de las más importantes contribuciones de Lucas Borja como compositor es Amorcito, popularizado por el trío mixto Los Kipus (LP Los Kipus en la TV, 1961). Los Romanceros Criollos grabaron su propia versión, algunos años después, aunque definitivamente no se hizo tan conocida como la cantada por Carmen Montoro.

Lucas Borja fue, además de músico criollo, contador y abogado -trabajó mucho tiempo como funcionario público en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones-. También fue torero pero bueno, nadie es perfecto. Además de todo eso fue un apasionado de la historia de nuestro país, especialmente las etapas de la Independencia (1821) y la Guerra del Pacífico (1879-1884). Su obsesión por temas patrióticos hizo que su amigo, Manuel Acosta Ojeda, lo apodara “Loco por el Perú”. Ya en las últimas producciones discográficas de Los Romanceros Criollos -Bodas de plata (1979) y Mi serenata (1981)- había comenzado a introducir valses de corte peruanista, como el tondero Ayacucho 1824 o los valses El Huáscar y A Miguel Grau. También en ese tiempo, Lucas Borja y Los Romanceros Criollos participaron de un EP de cuatro canciones, con el acompañamiento de la cantante chimbotana María Obregón y la orquesta Caballero de los Mares -dirigida por su esposo, Jorge Caballero-, con canciones escritas y cantadas por él como Guerra con Chile y Caballero de los Mares.

Esta última parte de la trayectoria de Lucas Borja, menos conocida, es acaso más interesante y quizás sea la razón por la cual el consuetudinario desprecio que por la cultura demuestran los medios convencionales desde hace más de cuarenta años se ensañó de manera particular con él. Durante las décadas de los ochenta y noventa, mientras personajes como Augusto Polo Campos (1932-2018), Los Hermanos Zañartu o Arturo “Zambo” Cavero (1940-2009) se codeaban permanentemente con el poder político, don Lucas se la pasó investigando, recopilando y difundiendo canciones peruanas con temas abiertamente nacionalistas, que no tenían ningún resquemor en demostrar, por ejemplo, su antichilenismo o su apoyo a la causa boliviana de tener salida al mar (sería, para muchos desubicados de hoy, un “progre rojete”). Los tres, Borja, Obregón y Caballero formaron el Trío Patria, en el año 1988, que se disolvería poco tiempo después.

Junto a la cantante Luisa Ramos retomó este proyecto de canciones patrióticas, bajo el nombre Dúo Patria, presentando homenajes a figuras de la historia como Andrés Avelino Cáceres, Miguel Grau, Francisco Bolognesi y rescatando del olvido los poemas que el ecuatoriano Numa Pompilio Llona (1832-1907) había escrito a fines del siglo XIX acerca de la noble gesta de Miguel Grau Seminario. A veces a dúo y, desde 1996, acompañados por el hijo de Borja, Lucas Jr., actuaban en peñas y colegios, auditorios como el de Derrama Magisterial y programas televisivos como Mediodía Criollo (TV Perú), cuando era conducido por la cantante alemana Ellen Burhum y con Pepe Torres como director musical.

El Dúo Patria lanzó cuatro producciones: Gloria a las cautivas Tacna, Arica y Tarapacá (1991), Defendamos nuestra música peruana (1995), Gloria a Grau (2005) y Gloria a los héroes (2011), con sumo esfuerzo a través de grabaciones y financiamientos propios. ¿Alguna vez escuchó usted sus canciones de forma repetitiva en la radio o en la televisión, como se escuchan éxitos ligeros como Mal paso o Regresa? Yo tampoco. Por suerte, tenemos YouTube para solucionar ese problema.

Criollismo y nacionalismo definieron la carrera larga y prolífica de este “buen cantor, guitarrista y chupa caña” que hoy ya está junto a sus compañeros Guillermo Chipana y Julio Álvarez, fallecidos los años 2002 y 2014, respectivamente, jaraneando en otro plano. Vaya al diablo el perrito y la calandria…