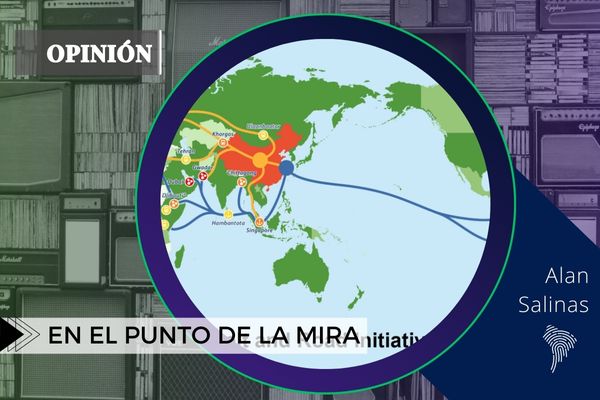

[EN EL PUNTO DE MIRA] ¿Con qué fin se viene realizando –hasta la fecha y en adelante– este plan geoestratégico? Desde el año 2013, cuando el presidente chino asumió la conducción gubernamental, se ha establecido nuevas formas de conectar China a Occidente. ¿Qué implica eso? Pues expandir el mercado chino a África y Euroasia, el cual representa aproximadamente 3,000 millones de habitantes. Históricamente, fue Marco Polo quien dio a conocer en Occidente la ruta que milenariamente Zhan Qian estableció con esta parte del mundo.

Con la nueva ruta (terrestre y marítima) de la seda, el gobierno chino quiere eliminar las barreras comerciales, reducir los costos del comercio y la inversión y elevar la velocidad y la calidad de la circulación de la economía, con el objetivo de realizar el “progreso de beneficio mutuo”, como lo ha llamado –siguiendo la filosofía confuciana– el presidente Xi Jinping.

De acuerdo al dossier n° 60, del año 2016, del diario La Vanguardia, en la nueva ruta de la seda se encuentra el 75% de energías renovables, el 70% de la población mundial y el 55% del PBI mundial. Cifras nada desdeñables para las pretensiones chinas en el reordenamiento geopolítico.

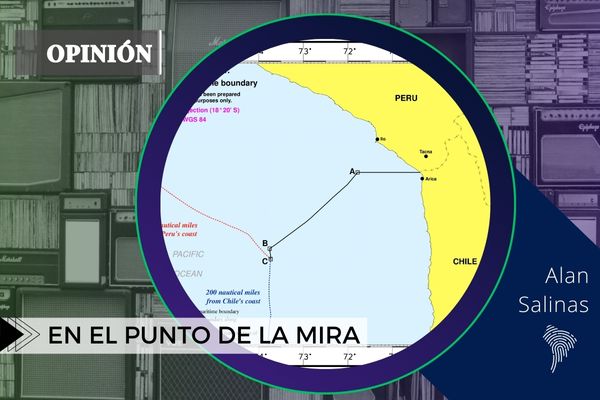

Existe otro importante de la nueva ruta de la seda con respecto a América latina, el cual consiste en unir comercial e industrialmente a estos dos continentes, mediante un tren que pase subterráneamente por el océano Pacífico. Perú y Brasil, serían los países directamente beneficiados por dicho proyecto ferroviario.

En suma, esta nueva estrategia geopolítica china nos da cuenta del enorme potencial que tienen los acuerdos económicos para relanzar políticas de Estado, bajo una lógica confuciana de cooperación y autoridad.

Mientras Estados Unidos –bajo la presidencia de Biden– siga sin liderazgo, China puede dar inteligentemente el gran salto no solo cuantitativo, sino cualitativo de avanzar en zonas de influencias norteamericanas.

¡Ojo con eso!