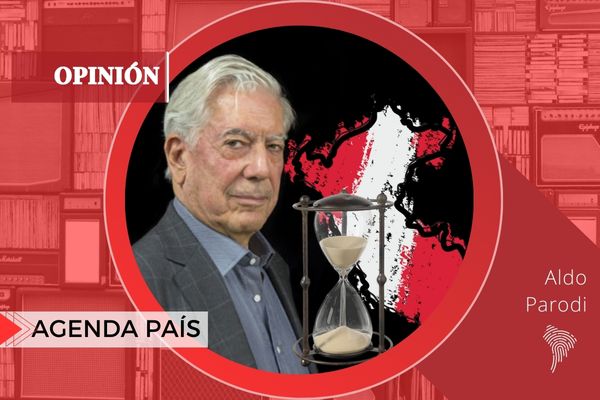

[AGENDA PAÍS] Hace pocos días, me sumergí en la lectura del libro de Mario Vargas Llosa, “La llamada de la tribu”, donde al autor hace una retrospectiva de los pensadores que influenciaron en su transformación política, la cual lo llevó del sueño socialista de juventud, a la madurez liberal con la que lo conocimos en su campaña presidencial de 1990 y que continúa expandiendo a través de disertaciones y fundaciones.

Uno de los pensadores que Vargas Llosa analiza y que fue, según sus propias palabras, uno de los que más influenciaron en su transformación política, es Friedrich August von Hayek (1899-1992), filósofo político que tuvo una contribución literaria extensa a través del siglo XX en ámbitos como el político, económico y sociológico principalmente.

Hayek era un individualista por naturaleza y por contraposición, un enemigo de cualquier forma de asociación que tenga como objetivo definir la forma de vida de las personas a través de la elaboración modelos económico-políticos, cuyas vertientes van desde el comunismo al fascismo.

Vargas Llosa puntualiza ciertos aspectos de Hayek que lo podrían caracterizar como un liberal extremo al exponer que algunos elementos que vemos como comunes en nuestra vida cotidiana como el lenguaje, la propiedad privada, la moneda, el comercio y el mercado, no son construcciones impuestas, sino que van naciendo espontáneamente, de manera natural.

Casi se siente que Hayek es un anarquista, que, desde la explosión de iniciativas individuales, se forma un cierto orden que regula naturalmente los posibles excesos. Sin embargo, de lo que hemos visto, vivido y leído, el ser humano tiende a no ser tan solidario y un individualismo excesivo puede llevar a sociedades con concentraciones de poder económico y político que dejarán al margen a aquellas personas que quizá, por su naturaleza o por su entorno, no hayan tenido la capacidad de generar, individualmente, suficiente valor para tener una vida digna.

El Perú, con 80% de informalidad, es entonces, un país esencialmente liberal por la naturaleza de su gente emprendedora, donde día tras día se crea oportunidades, valor, comercio y propiedad.

Sin embargo, no todas estas valiosas iniciativas llegan a generar suficiente valor para que, por sí mismas, puedan retribuir a todos con un mínimo de bienestar que permitan a las personas tener una vida digna.

Y es allí donde la figura del liberalismo a ultranza choca y se enfrenta al dilema de la necesidad de contar con algún tipo de contrato social que permita un sistema en el cual los ciudadanos tengan acceso a salud y educación gratuita de calidad, seguridad para vivir en paz y un sistema de justicIa que realmente la imparta sin presiones ni corrupción.

No es tema de construir sistemas totalitarios para ello. Todos han fracasado, desde los nacionalistas y fascistas, los comunistas, o los llamados socialistas, término suavizado, pero de puro cinismo, como Maduro o Petro, que lo único que buscan es concentrar poder y recursos, olvidándose de buscar, realmente, el bienestar de la población.

El liberalismo económico puede y debe unirse con el liberalismo social, aquel que respeta la iniciativa del individuo y su derecho a realizar sus sueños. Pero también se requiere de un Estado con las suficientes capacidades para brindar servicios públicos de alta calidad que liberen al individuo de necesidades básicas para así generar un entorno favorable que fomente las iniciativas ciudadanas.

Ver y constatar nuestra realidad política y social hace que, esa visión de un liberalismo económico y social acompañado de un Estado eficiente donde trabajen los mejores, parezca más una utopía que un sueño.

Pero ese sueño es también una visión política que habrá que compartir con nuestros conciudadanos, para atraerlos y convencerlos que se sumen a la transformación de nuestro país hacia una sociedad solidaria, emprendedora y feliz. No hay tiempo que perder.