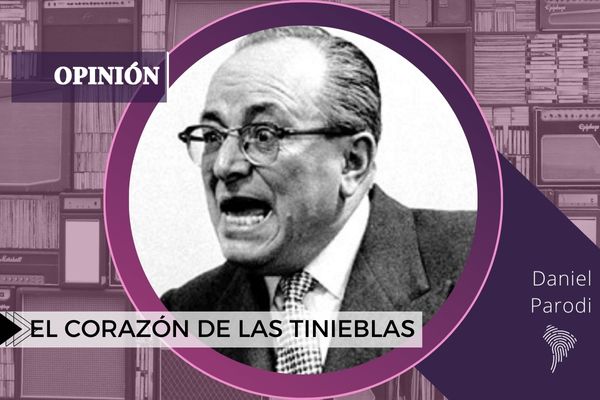

Las posturas ideológicas de Haya de la Torre han generado un interminable debate, que deviene inútil cuando se sugiere que por abrazar el marxismo al comenzar su trayectoria, debió mantenerse siempre dentro de sus cauces. En el Perú estamos llenos de pregoneros del dogma inamovible, de guardianes celosos de doctrinas pasadas, de relojeros del ayer intentando que las manecillas de la historia giren en sentido inverso para retornar a utopías que jamás existieron

A todos ellos se los llevó la fábula, se los llevó rápido o se los llevará pronto. A Haya no, porque Haya comprendió al tiempo, comprendió al espacio y comprendió la historicidad. Cuando el leninismo se convirtió en estalinismo -léase la dictadura más larga, sangrienta y represiva de la historia- Víctor Raúl buscó mejores rumbos para América Latina, felizmente. Y no tuvo que esperar a que Karl Popper publicara La Sociedad Abierta en 1945. Víctor Raúl se le adelantó una década con su Sinopsis filosófica del aprismo. Pero no importa: si la academia no lo valida entonces no existe, como no existe la realidad española cuando no aparece publicada en la edición matutina del diario El País.

Pero sí hubo un Haya marxista, que coincidió casi exactamente con la trayectoria socialista de José Carlos Mariátegui. Ambos tuvieron una feliz y valiente coincidencia: a los dos les parecía que el marxismo debía adaptarse a la realidad local. Por eso la Internacional Comunista los botó a patadas a ambos. Primero a Haya en 1927 y después a Mariátegui en 1929, aunque luego Rabines limó asperezas entre el Partido Socialista del amauta y la Internacional a cambio de cambiarle el nombre a Comunista y someterlo sumisamente a sus designios.

Un marxista en formación

Perú hablemos del Haya marxista. A diferencia de su palpable desinterés por los bienes materiales, sus planes no eran para nada austeros. Sus viajes al interior del país, en 1917 y 1920, y a Argentina, Uruguay y Chile en 1922 lo convencieron de que había nacido para liderar la revolución latinoamericana. Víctor Raúl era demasiado líder, demasiado magnético, demasiado convincente y estas demasías resultaron a la postre un arma de doble filo. Un hombre, un ser humano y un líder pueden lograr muchas cosas, pero no basta la mera voluntad para cambiar los destinos de un continente.

Haya estudió la revolución mexicana, estudió la revolución rusa, estudió la teoría marxista en las mejores escuelas de Londres; se tomó muy en serio su formación para convertirse en ese líder cuyo destino manifiesto era la unidad de América Latina. Víctor Raúl miró a la Comintern, entendió que nadie podía ofrecerle mayores apoyos que los rusos. Ese fue el objetivo principal de su viaje a la Meca del comunismo y entonces las cosas comenzaron a complicarse. Viejos y duchos revolucionarios, los jerarcas soviéticos se admiraron del talento del impetuoso joven peruano pero notaron también su voluntarismo. Aprobaron sus planteamientos sobre América Latina pero apuntaron que aún no existía el partido para pasar de inmediato de la teoría a la praxis.

Pero Haya no quería esperar. Sentía que ya estaba listo. Era el jinete sobre un veloz caballo de carrera que se desplazaba a todo galope con rumbo a la revolución. Nada ni nadie lo iba a parar y así decidió continuar su camino sin los rusos.

El marxismo de Haya y sus enemigos

Los planteamientos de Haya no fueron menos marxistas que los de la Comintern. Su ímpetu revolucionario lo llevó a superar en radicalidad a los moscovitas. La Comintern creía en la revolución en dos etapas: la primera demo-burguesa y recién la segunda socialista.

En cambio, en 1928, Haya lanzó el Esquema del Plan de México, proyecto revolucionario para derrocar al dictador Leguía y que prácticamente postula la dictadura del proletariado. ¿Y por qué Haya no lo llamó socialismo entonces? Porque pensaba que la revolución debía exportarse al resto de América Latina pues al imperialismo yanqui solo se le podía derrotar en bloque. Mientras tanto, había que actuar a la defensiva, nacionalizar y socializar la producción, gobernar el país verticalmente. Es el Estado Antimperialista modelo que Haya explica en el sétimo capítulo de El Antimperialismo y el APRA.

Y el caballo de Haya seguía cabalgando en dirección de la revolución pero al margen de la Comintern. Ese fue el pecado original, la imperdonable herejía que lo convirtió en blanco del comunismo internacional y de sus lugartenientes latinoamericanos. Entonces lo acusaron de nacionalista, de desviacionista demo-burgués, de apóstata por incluir a las clases medias en la revolución. Curioso, una somera mirada a las conclusiones del V y el VI Congreso de la Internacional* (1924 y 1928) demuestran que dichas alianzas las proponía la propia Comintern. El problema era político: lo que estaba en juego no era Marx sino el control de la izquierda continental.

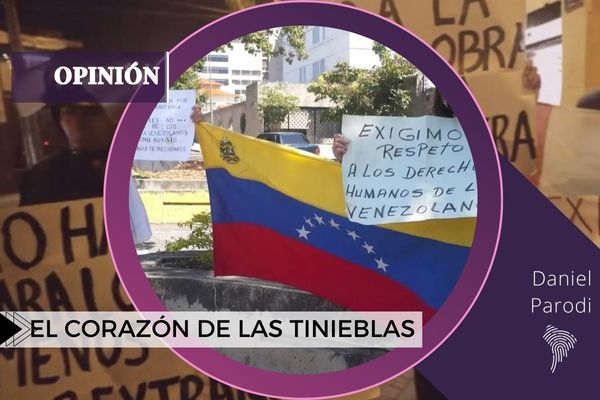

Esta encarnizada confrontación, de la que forma parte la polémica con Mariátegui, casi destruye al APRA y al propio Víctor Raúl. Exiliado a Berlín a fines de 1928, Haya está a miles de millas del escenario de las hostilidades. El terreno queda a merced de sus enemigos. La Comintern, con Julio Antonio Mella en México y José Carlos Mariátegui en el Perú, como disciplinados portaestandartes, golpean una y otra vez al APRA, reclutan a sus cuadros, confunden a sus bases. La meta: la total destrucción de la organización cuyo líder languidecía al otro lado del Atlántico. En Lima, el dictador Leguía se frotaba las manos. Divide et impera.

Haya tras Stalin

En su segundo periplo europeo, Haya comprendió que no había socialismo soviético y menos socialismo latinoamericano digitado desde Moscú. Sólo había estalinismo, “bolchevización”, absoluta verticalidad, obsecuente sumisión y mecánica repetición de fórmulas importadas. Entonces tornó su mirada hacia la socialdemocracia, la de Eduard Bernstein, esa que planteaba un socialismo sin marxismo, en democracia. La que sostenía que las organizaciones obreras y campesinas podían alcanzar la “utopía comunista” sin acabar con el capitalismo sino negociando con él, presionándolo, invadiéndolo, interviniéndolo para elevar el nivel de vida de obreros y campesinos como nunca pudieron ni la URSS de Stalin, ni mucho menos la China de Mao.

Víctor Raúl, visionario, le atinó una vez más a la hora de la historia. Desde 1931 le planteó a la militancia del Partido Aprista Peruano conceptos como el de Democracia Funcional en la línea de la internacional socialdemócrata (llamada también socialista). Al mismo tiempo, siguió teorizando acerca de la unión latinoamericana, desde su original mirada aprista.

Conclusión: el legado marxista de Haya de la Torre

Hubo un Haya marxista que se gestó el 7 de mayo de 1924, cuando compartió con las juventudes mexicanas la bandera de un enorme y emancipador movimiento continental que nunca llegó a realizarse. Este Víctor Raúl dejó una literatura inestimable, cuyas máximas expresiones las constituyen Wath is the APRA (1926), Por la emancipación de América Latina (1927), El Antimperialismo y el APRA (1928) y el Esquema del Plan de México (1928).

Aunque no mantuvo estas posturas hasta el final de su trayectoria, Víctor Raúl Haya de la Torre es el primer marxista de América. Nadie como él nos legó una doctrina, un modelo de Estado y un plan insurreccional marxistas, basados en sus rigurosos estudios de los textos fundamentales de Karl Marx, Friedrich Engels y Vladimir Lenin, los que adaptó de manera brillante a la realidad continental.

Una trayectoria política de 60 años necesariamente se divide en etapas. Lástima que algunos no lo entiendan y quieran encerrar a los grandes ideólogos en campos de concentración intelectual, que aprisionan la libertad de pensamiento como aprisionaron y apagaron la vida de millones de seres humanos aquellos Gulags en los que José Stalin purgó a todo aquel que, en su imaginación, amenazaba su ilimitado poder.

A 100 años de la fundación del APRA, no olvidemos al Haya marxista, y a su obra, que constituye un aporte fundamental a la filosofía política latinoamericana.

* El V Congreso de la Internacional Comunista apoyó abiertamente la conformación de frentes multiclasistas para derrotar al enemigo imperialistas en las colonias, bajo la estrategia denominada “a las masas” la que se difundió desde el III Congreso realizado en 1921. A su turno, el VI Congreso lanzó la estrategia “clase contra clase” impulsó el liderazgo del proletariado en la revolución y advirtió que las alianzas con las clases medias debían ser supervisadas pues sus miembros podían a convertirse en cuadros revolucionarios o contrarrevolucionarios. En todo caso, no descartó de plano la participación de estos sectores en la revolución.

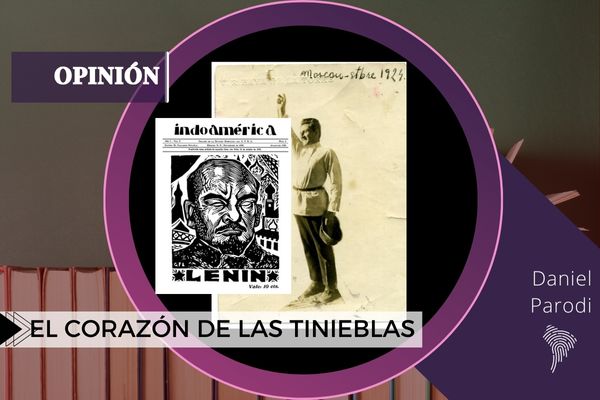

Foto de centro: Haya vestido a la usanza de un militante bolchevique, Moscú 1924

Foto de fondo: Portada de revista aprista Indoamérica, publicada en México, 1928

Bibliografía:

ARICÓ, José (Dir.), V Congreso de la Internacional Comunista, 17 de junio-8 de julio 1924, Informes, Segunda Parte, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1975

BERGEL, Martín, La travesía iniciática: Haya de la Torre en el cono Sur. en BERGEL, Martín. La desmesura revolucionaria. Cultura y política en los orígenes del APRA. Lima, La siniestra, 2019.

BERSTEIN. Eduard, las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. México, siglo XXI, 1982.

COMINTERN. Sexto Congreso de la Internacional Comunista. Primera Parte. Tesis, manifestaciones, resoluciones. Cuadernos de pasado y presente 66, México, ediciones pasado y presente, 1977.

FLORES GALINDO, Alberto, La Agonía de Mariátegui, La Polémica con la Komintern. Lima, DESCO, 1980.

HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl. El Antimperialismo y el APRA, Santiago, editorial Ercillas, 1936. 2da ed.

HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl, “What is the APRA”, en The Labour Monthly, (Diciembre,1926).

HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl, “Sobre el papel de las clases medias en la lucha por la independencia económica de América Latina”, en Revista Amauta, 9 (Mayo,1927).

HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl. Espacio Tiempo Histórico. Lima, Ediciones La Tribuna, 1948.

HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl, Por la emancipación de América Latina. Artículos, mensajes, discursos (1923-1927), Buenos Aires, M. Gleizer Editor, 1932

INTERNACIONAL COMUNISTA. VI congreso de la Internacional Comunista, primera parte, tesis, manifiestos y resoluciones, México, ediciones pasado y presente, 1975

JEIFETS, Lazar; JEIFETS, Víctor, “Haya de la Torre, la Comintern y el Perú: Acercamientos y desencuentros”, en Pacarina del Sur [En línea], año 4, núm. 16, julio-septiembre, 2013.

MANRIQUE, Nelson. Usted fue aprista. Bases para una historia crítica del APRA. Clacso, PUCP, 2009.

MARTÍNEZ DE LA TORRE, Ricardo. Apuntes para una interpretación marxista de historia social del Perú. T.II, Lima, Empresa Editora Peruana S.A. 1948.

MELGAR BAO, Ricardo. Haya de la Torre y Julio Antonio Mella en México. El exilio y sus querellas. Buenos Aires, ediciones del CCC, 2013

MELLA, Julio Antonio. Qué es el ARPA. Lima, Editorial Educación, 1975.

PARODI REVOREDO, Daniel, “Lima no respondía. El fracaso del plan insurreccional planteado en México explicado en carta de Víctor Raúl Haya de la Torre a Wilfredo Rozas, fechada 22 de septiembre de 1929”. En Revista Investigaciones Históricas, dic. 2022.

PLANAS, Pedro. Los orígenes del APRA, el joven Haya. Mito y Realidad de Haya de la Torre, Lima, Okura editores S.A. 1986.

PLANAS, pedro y VALLENAS, Hugo. Haya de la Torre en su espacio y en su tiempo. Aportes para una contextualización del pensamiento de Haya de la Torre. Lima, Ediciones HV, 2010.

ROJAS, Rafael. Haya, Mella y la división originaria. Telar 20 (enero-junio, 2018), pp. 45-67.

VALLENAS, Hugo, “Haya de la Torre: político de realidades” en Concurso Latinoamericano de Ensayo Vida y Obra de Haya de la Torre, Lima, Instituto Víctor Raúl Haya de la Torre, 2006. T.II.