[Música Maestro] Música popular y guerras: En español

Un punto de vista diferente

La semana pasada, pensando en el conflicto que inició Israel contra Irán el pasado 13 de junio, con ataques supuestamente “preventivos” y del rol fallido de comisario que viene cumpliendo Donald Trump, con bombardeos de sobredimensionados logros y “llamadas de cese al fuego”, hicimos un recorrido por algunas canciones del pop-rock anglosajón que, en diferentes épocas, usaron el tema de las guerras (se me quedaron algunas: Culture Club, Slayer, Bob Marley, varias de Iron Maiden, como esta o esta otra). Esta vez haremos lo propio, pero usando composiciones populares en nuestro idioma.

Comenzaremos diciendo que, al haberse producido básicamente en Europa, Estados Unidos y Oriente Medio, los grandes conflictos mundiales no solían generar reacciones directas de artistas latinoamericanos, sino más bien referencias transversales o complementarias en canciones de mensajes genéricos que convocaban a la paz y la solidaridad, aplicables a cualquier coyuntura contraria a esos valores. A contramano, en nuestra región abundan los alegatos musicales sobre revoluciones, guerrillas, problemas político-sociales y resistencias frente a distintas formas de colonización e intervencionismo.

En el caso de España, al no haber sido tampoco protagonista activo en los enfrentamientos globales, los choques medio orientales de raigambre religiosa ni las invasiones norteamericanas motivadas por intereses geopolíticos y económicos, es más común encontrar composiciones ambientadas en sus propios líos internos: la Guerra Civil Española (1936-1939), la consiguiente dictadura franquista -que duró cuatro décadas-, los afanes divisionistas de Cataluña o el País Vasco.

Géneros musicales como la nueva trova de Cuba y la canción latinoamericana desarrollada principalmente en Chile y Argentina -también en Uruguay, México y Venezuela, en menores medidas e impactos-, además del pop-rock argentino y el punk español, fueron los vehículos más usados por artistas de la música popular para expresar sus adhesiones a las luchas sociales y la búsqueda de paz. Sin embargo, también hubo estrellas icónicas de géneros caribeños que, apelando a una visión festiva, irónica, tocaron temas relacionados a la guerra, dejando testimonio de su preocupación por esos asuntos, aun cuando estaba claro que se trataba de un punto de vista absolutamente distinto, producto no solo de las distancias geográficas sino también -y principalmente- de las idiosincrasias de cada región.

“Que la guerra no me sea indiferente…”

Si hay una canción en nuestro idioma que viene a la memoria cada vez que buscamos consuelo musical frente a las atrocidades que, hasta ahora, se siguen perpetrando sobre las poblaciones torturadas y hambreadas de Gaza –Israel es el monstruo grande que pisa fuerte la pobre inocencia de la gente-, esa probablemente sea Solo le pido a Dios del cantautor santafecino León Gieco. Sus versos, inspirados por el exilio de artistas y políticos de Argentina durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, materializan los sentimientos de indignación que aparecen ante la injusticia y el abuso.

Como ocurrió con otros himnos de la trova sudamericana -por ejemplo, El pueblo unido jamás será vencido (Quilapayún, 1973); o Gracias a la vida (Violeta Parra, 1966); ambos chilenos-, este tema, que abre la cuarta producción discográfica de Gieco, titulada sencillamente 4° LP (1978), ha sido traducido a varios idiomas e interpretado por un abanico de artistas muy diverso, desde el norteamericano Bruce Springsteen (con el título I only ask of God) hasta la pareja española de esposos Ana Belén y Víctor Manuel San José -una de las mejores versiones aparece en el concierto El gusto es nuestro, de 1996).

Y, por supuesto, está aquella inolvidable grabación de Mercedes Sosa (1935-2009) que resume la semana de recitales de “La Negra” cuando volvió del exilio, en febrero de 1982, en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Para una ocasión tan especial como esa, la recordada cantante tucumana invitó al mismo León Gieco quien, guitarra en mano y armónica en boca, a lo Bob Dylan, subió al escenario para conmover al público con su interpretación.

Entre los héroes de la trova sudamericana destaca el poeta, escritor, educador y músico Víctor Jara, símbolo de la resistencia artística de Chile. Entre 1966 y 1973 -año en que fue secuestrado, torturado y asesinado por el recién llegado régimen de Pinochet- lanzó ocho discos con canciones que iban desde homenajes a obreros hasta relecturas del folklore de otros países de la región. En su sexto disco El derecho de vivir en paz (1971) figura el tema-título, dedicado a los caídos en la guerra de Vietnam.

“Tus muchachos barren minas de Hải Phòng…”

Esta frase ubica geográficamente a Silvio Rodríguez y su canción Madre, que compuso pensando en su propia progenitora en 1973, en los campos minados cuya desactivación arrancó la vida a más de 200 soldados del ejército de Vietnam del Norte. Este tema apareció, por primera vez, en una selección de temas inéditos en 1977, titulada Antología, a guitarra y voz. Diez años después, en otro recopilatorio de canciones de varias épocas, Memorias, lanzó una versión más rítmica, con conjunto completo.

Como sabemos, Silvio escribió prácticamente todas sus canciones pensando en las campañas de Fidel, el Che Guevara y sus barbudos, pero su sensible y creativa pluma también puede relacionarse a las guerras en general, las de antes y las de ahora. El autor de clásicos de la canción revolucionaria como Ojalá, La era está pariendo un corazón (ambas publicadas en 1978), El tiempo está a favor de los pequeños (1984) o Preludio de Girón (1970), enfoca el tema bélico desde una perspectiva particular, denunciando sus horrores pero también describiendo/ensalzando el heroísmo de quienes caen luchando por un ideal.

Por ejemplo, en La gaviota (Unicornio, 1982), el cubano narra la historia de un soldado que vuelve intacto de la guerra, después de presenciar la muerte, la desesperación. De repente, una delicada gaviota lo distrae con su vuelo calmo. En ese preciso instante, una bala lo abate. Como vemos, no hay alusión a ningún conflicto específico. Pueden ser todos y ninguno. Del mismo modo, en Canción del elegido (Al final de este viaje, 1978), donde el protagonista viene de otra galaxia a matar canallas “con su cañón de futuro” en medio de la guerra (“la paz del futuro”). Alegorías hermosas de múltiple y vigente interpretación.

En un tono más relajado y sarcástico, el español Joaquín Sabina se mofa de la Guerra Fría en su tema El muro de Berlín (Mentiras piadosas, 1990) mientras que, en De purísima y oro (19 días y 500 noches, 1999), el autor describe la pobreza que azotó a España tras la guerra civil, recordando costumbres, formas de hablar y personajes en una narración cargada de simbolismos y referencias precisas que solo historiadores expertos en ese periodo y españoles que lo hayan vivido pueden entender a la primera.

Por su parte, el trovador y activista de izquierda venezolano Alí Primera (1941-1985) -padre de los tristemente célebres Servando y Florentino-, dedicó algunas de sus canciones al tema de las guerras, desde proclamas para levantar a las poblaciones oprimidas –No basta rezar (Vol. 2, 1979)-, las luchas por hidrocarburos en su país –La guerra del petróleo (La patria es el hombre, 1975)- o el conflicto en Vietnam, con una composición en que rinde homenaje a las madres –Mujer de Vietnam (Vol. 2, 1979).

“Nos dejaron varios muertos y cientos de mutilados…”

Como casi siempre en el rock argentino, las letras antibélicas tienen como foco dos temas muy específicos: la crisis social y política provocada por la Junta Militar (1976-1981) y el conflicto armado por las Islas Malvinas. Canciones clásicas del repertorio de Charly García, como Los dinosaurios (Clics modernos, 1983) e Inconsciente colectivo (Yendo de la cama al living, 1982) -solo por mencionar dos de su etapa solista- tienen que ver con lo primero, como también hizo con sus bandas previas, Sui Generis y Serú Girán. Por su parte, la furiosa No bombardeen Buenos Aires (Yendo de la cama al living, 1982) está inspirada en aquella guerra desigual contra el ejército británico.

También sobre ese asunto, una herida aun abierta en el corazón de Argentina, el cuarteto de punk Los Violadores compuso Comunicado No. 166, incluida en su segundo larga duración Y ahora qué pasa, eh? (1985), en que lanzan fuertes críticas a su propio gobierno, a poco tiempo de recuperar la democracia pero, especialmente, a los Estados Unidos y entes internacionales como la Comunidad Europea y la OTAN. Por cierto, el líder actual de esta coalición occidental, el holandés Mark Rutte, se deshizo en vergonzosos y genuflexos halagos la semana pasada ante Donald Trump, actualizando los reclamos de la banda liderada por Stuka y Pil Trafa.

El granadino Miguel Ríos lanzó, en 1976, su sexta producción discográfica, La huerta atómica. Es un álbum conceptual, al estilo del rock progresivo inglés, que narra la historia del dueño de una casa, al lado de una estación militar, que ve cómo se convierte en un infierno debido a la explosión de una bomba atómica. Los catorce temas del disco están conectados, en una suite musical crítica hacia las potencias que, en tiempos de Guerra Fría, pugnaban por desarrollar armas nucleares, con canciones como Bienvenida Katherine, La burbuja antirreacción o Buenos días, Supermán.

El punk español tiene, en bandas como La Polla Records y su hermana, Gatillazo, ambas lideradas por el siempre controvertido y lenguaraz Evaristo Páramos; y Eskorbuto -muy activos en la década de los años ochenta-; a las puntas de lanza de la protesta antisistema. En sus letras, frontales y agresivas, estos grupos disparan a todas las instituciones y fuentes de injusticia, entre ellas la maquinaria bélica y las relaciones internacionales que pisotean derechos con impunidad.

También desde España, el legendario cuarteto de heavy metal Barón Rojo -nombre inspirado en el apodo del piloto alemán Manfred von Richthofen, caído en 1918 durante la Primera Guerra Mundial-, escribió Hiroshima, para su tercer LP, Metalmorfosis (1983). Como los ingleses Iron Maiden o los alemanes Scorpions, Barón Rojo encontró en los conflictos armados una amplia temática para sus canciones, así como otros grupos metaleros de la época como Obús (España) o V8 (Argentina).

El quinteto de hard-rock Medina Azahara -como la ciudad sureña de Córdoba que fuera enclave musulmán desde su fundación en el siglo I d.C.- incluyó en su cuarto LP, Caravana española (1987), el tema El soldado, cuestionando la vocación de aquellos que se forman para morir y matar por intereses nacionalistas o corporativos. Por su parte, El Último de la Fila, popular dúo andaluz recordado por exitazos radiales como El loco de la calle o Como un burro amarrado en la puerta del baile, contribuyó a la onda antibelicista con Querida Milagros, de su primer LP Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana (1985). La letra es el contenido de una carta de despedida encontrada en las pertenencias de un soldado muerto en el campo de batalla.

“Si lo ven que viene, palo al tiburón…”

Rubén Blades dedicó al intervencionismo norteamericano, en tiempos de la guerra civil en El Salvador, uno de sus mejores temas. Con inteligentes metáforas, efectos de sonido -radios, gaviotas, olas de mar- y una instrumentación sofisticada donde brillan las percusiones de Milton Cardona, Johnny Andrews y Jimmy Delgado; los trombones de Lewis Kahn, Reynaldo Jorge y Willie Colón; y una sensacional línea de bajo de Salvador Cuevas; Tiburón dio con tanta certeza en el blanco que la comunidad latina de Miami terminó vetando al salsero hasta 1996. La canción se estrenó en el tercer disco del dúo dinámico de la salsa dura, Canciones del solar de los aburridos (1981). Y está, junto con Patria (Antecedente, 1988) y Prohibido olvidar (Caminando, 1991), entre sus canciones más políticas. Y eso que tiene varias.

Cuatro décadas atrás, en 1941, el guarachero y bolerista portorriqueño Daniel Santos (1916-1992), “El Anacobero”, grabó una de sus canciones más populares, el bolero Despedida –“Vengo a decirle adiós a los muchachos…”- del compositor Pedro Flores, también boricua. El recordado cantante de la poderosa voz nasal fue enrolado, ese mismo año, como soldado del ejército norteamericano que participó en la Segunda Guerra Mundial.

Años más tarde, ya como vocalista de La Sonora Matancera, grabó la divertida El corneta (1953) –“… te metiste a solda’o y ahora tienes que aprendé’…”, donde se burla de la vida en la milicia. Compuesta por él mismo, la jocosa guaracha incluye, al comienzo y en el intermedio musical, los clásicos toques de trompeta militar popularizados durante la Guerra de Secesión -llamados “bugle calls” en inglés- y que, hasta hoy, son de uso común en todos los ejércitos anglosajones, como la llamada para despertarse o avanzar hacia el enemigo.

En 1972, un olvidado sonero de la salsa primigenia firmó un par de temas, en clave bailable e ingeniosa, contra las guerras. Frankie Dante (1945-1993) compuso las descargas Presidente y Atájala (Se acabó la guerra) para el segundo disco de su Orquesta Flamboyán, lanzado por el sello Cotique Records, subsidiario de Fania Records. En la primera de ellas incorpora, para darle color al intermedio instrumental, el viejo himno presidencial norteamericano Hail to the Chief, escrito en el siglo XIX. En aquel disco, que los salseros de corazón conocen muy bien, los arreglos corren por cuenta de un integrante fundamental del supergrupo Fania-All Stars, el pianista norteamericano Larry Harlow (1939-2021), a quien su patota afrolatina apodó “El Judío Maravilloso”.

Por su parte, otro sonero boricua muy popular entre los amantes de la salsa clásica, Marvin Santiago (1947-2004), utilizó la historia de una canción infantil muy popular, que llegó hasta nosotros desde la Francia revolucionaria, para una divertida canción llamada El regreso de Mambrú, incluida en su octavo LP titulado Oficial! Y ahora… con tremenda pinta! (Top Hits, 1986), el último que lanzó desde la prisión, donde estuvo confinado por posesión y tráfico de drogas. Del mismo modo, la legendaria orquesta La Selecta, con la dirección del pianista y compositor Raphy Leavitt, dedica Soldado a cuestionar el envío de jóvenes a las guerras (LP Mi barrio, 1972).

Otros nombres destacados de la música latina hicieron, de manera directa o transversal, alusiones a la violencia y sus efectos en la población. El colombiano Joe Arroyo (1955-2011) dirigió su inspiración al pueblo de Medellín, bajo fuego por culpa de la red de narcos de Pablo Escobar, en el tema-título de su cuarto álbum al frente de la Orquesta La Verdad, La guerra de los callados (Discos Fuentes, 1991). Mientras que “la universidad de la salsa”, El Gran Combo de Puerto Rico, grabó Acángana (1963) pensando en la siempre latente amenaza de una bomba atómica que acabe con todos nosotros. “Después de muerto no se puede gozar” cantan Jerry Rivas y Charlie Aponte, en la nueva versión ochentera mientras que su director, el pianista Rafael Ithier, les lanza graciosas preguntas sobre la reencarnación.

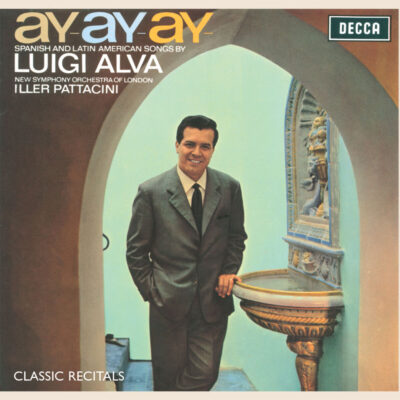

El nombre de Luis Alva aparece -como Luigi- en una innumerable cantidad de vinilos, recopilaciones y antologías de arias y óperas completas, publicadas en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta por importantes sellos discográficos especializados como London Records, Deutsche Grammophon, Philips o Columbia, muchas de las cuales dieron el salto a la era del disco compacto, en los años noventa y más allá. En esos álbumes podemos ver a nuestro compatriota al lado de las más grandes estrellas del canto y la dirección orquestal, un verdadero orgullo para la esmirriada escena musical peruana que, a su suerte, se mantiene a flote pero nunca como resultado de una política estatal ni mediática, sino por el empuje individual de artistas y sus leales públicos.

El nombre de Luis Alva aparece -como Luigi- en una innumerable cantidad de vinilos, recopilaciones y antologías de arias y óperas completas, publicadas en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta por importantes sellos discográficos especializados como London Records, Deutsche Grammophon, Philips o Columbia, muchas de las cuales dieron el salto a la era del disco compacto, en los años noventa y más allá. En esos álbumes podemos ver a nuestro compatriota al lado de las más grandes estrellas del canto y la dirección orquestal, un verdadero orgullo para la esmirriada escena musical peruana que, a su suerte, se mantiene a flote pero nunca como resultado de una política estatal ni mediática, sino por el empuje individual de artistas y sus leales públicos.