[EL CORAZON DE LAS TINIEBLAS] En los años ochenta o noventa, una obra del grupo teatral Pataclaun popularizó la expresión “el criollismo nunca muere, ni seguirá muriendo”. La frase, acertada, daba para todas las interpretaciones posibles pero predominaba la idea de una resistencia cultural desdeñada desde una intelectualidad rendida ante el Perú migrante, brillantemente recreado por José Matos Mar en su Desborde Popular y Crisis del Estado.

En realidad, la rivalidad o confrontación criollo-andina en el plano musical no fue más que un artificio intelectual, aunque izquierdistas de la vieja escuela aún se llenen la boca con un discurso tan obsoleto como alejado de la realidad. Lo que debimos plantear, desde un principio, es que la deriva del Perú oficial, de la republiqueta criolla como alguna vez la llamó González Prada, desbordada por el mar humano que venía desde los Andes a reclamar lo que se le ofreció y jamás se le brindó desde los tiempos de San Martín y Bolívar, poco o nada tenía que ver con las expresiones folclóricas, también populares, que se desarrollaron en la costa del Perú y que solo están para sumarse a la riqueza pluricultural del país.

Pero este artículo trata de reminiscencias, las de un hombre de cincuenta y ocho años a quien la tormenta del criollismo lo pilló en medio de un enorme y árido desierto. Quiero decir, no había manera de escapar, el criollismo me empapó, me atravesó las venas, no existe otro género musical en el planeta, ni otro pulsar de la guitarra, ni otro lenguaje cultural que me genere las mismas emociones que el criollismo, y ya no las habrá, no hay nada que hacer al respecto.

El universo criollo lo descubrí de niño, cuando me despertaba la “viva voz” de las jaranas caseras de papá Ezio, mamá Laura y sus amigos chosicanos. Algunas canciones las entonaban como himnos, eufóricos, con muchas copas de más, bien entrada la madrugada. En particular me impresionó Luis Pardo, “La Andarita”:

Por eso yo quiero al niño, amo y respeto al anciano,

al indio que es como mi hermano, le doy todo mi cariño” /

Si han de matarme ¡en buena hora!, pero mátenme de frente.

Yo soy señores LUIS PARDO, el famoso bandolero.1

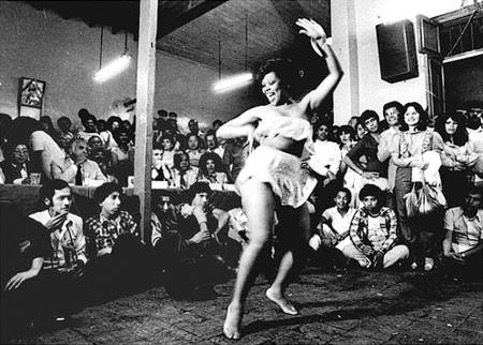

Después vino mi aventura adolescente en la Peña afroperuana Valentina del distrito de La Victoria, donde clasifiqué un festejo dedicado al Alianza Lima en 1984, cuando tenía 15 años y cursaba cuarto de secundaria en el colegio Franco Peruano de Monterrico. El choque cultural, resuelto favorablemente, no fue solo mío, sino de las decenas de mis compañeros de colegio que asistían por primera vez a La Victoria, a las diferentes fechas del concurso musical.

Podría seguir y seguir, pero no me he planteado aquí una autobiografía de mi relación con el criollismo, aunque algo de eso tienen estas reminiscencias. Últimamente estuve pensando que de ese mundo criollo feliz, en crisis, moribundo pero sin morir nunca que me tocó vivir, ya no queda nadie o prácticamente nadie.

No existe ya el café, ni el criollo restaurant,

ni el italiano está donde era su vender,

Ha muerto doña Cruz que juntito al solar se solía poner

a realizar su venta al atardecer de picantes y té,

no hay ya los picarones de la buena Isabel,

todo, todo se ha ido, los años al correr.

(Vals De vuelta al Barrio. Felipe Pinglo Alva)

La constatación me hace pensar en mi mismo, me hace pensar en mi vida y me hace pensar si acaso llegué tarde a ese criollismo que se muere sin morirse, o si llegué justo a tiempo para disfrutarlo. Tuve el privilegio de conocer y saludar a Eloísa Angulo y María de Jesús Vásquez, de escuchar declamar a Serafina Quinteras, de conocer y conversar con Don Oscar Avilés, de bailar el vals Olga cantado por el “zambo” Arturo Cavero en vivo. Me recordó los tonos del cole cuando sonaban las primeras notas de Satisfaction de los Rolling y saltábamos disparados a la pista de baile, pues lo mismo.

Don Feliz Pasache, autor de Nuestro Secreto, compositor de moda en los ochenta, me trataba con gran cariño cuando llegaba a la Peña Valentina, pensar que competía con él en el concurso. Me ganó, menos mal. También conocí a Augusto Polo Campos, más distante, y a la señora Lucila Campos. La anfitriona, la Señora Norma Arteaga Barrionuevo, la hija de Valentina Barrionuevo, cuantas veladas, pero también cuantas visitas informales, charlas interminables, y cuanta amistad. Y en el primer lugar debo mencionar a don Adolfo Zelada Arteaga, eximio guitarrista y compositor, que este año hubiese cumplido 100 y nos acompañó hasta pasados los 95. Amigo de mi padre, amigo mío, la enjundia criolla de principios del siglo XX, los códigos criollos de una Lima que definitivamente sí se ha ido, sabiduría popular purita, que ya no hay.

Hay unos que saben mucho

Otros que están aprendiendo

Conforme vayan entrando

Ahí los iré conociendo

No quisiera, sin embargo, ser injusto con mi nostalgia. Hay una nueva generación que se caracteriza además por ser muy cultora, por poseer una actitud de rescate de las obras más escondidas y recónditas -y más bellas también- de los más antiguos. Hay una nueva generación guardiana y también hay otra nueva generación de las peñas y los programas radiales y televisivos. Y prefiero sinceramente disculparme por no mencionarlos en estas líneas, he querido evitar olvidar a alguno pero fundamentalmente no he pretendido elaborar un catálogo, sino sugerir una vigencia.

Recién adquirí una compilación de artículos del “taita” José María Arguedas sobre la cultura, que principia con un ensayo sobre lo andino y lo mestizo. José María, sabedor de los abismos socioculturales de nuestra nación en construcción supo no discriminar, y al decir no discriminar, digo no discriminar a nadie. El proyecto de la nación peruana del futuro, principalmente si queremos construirla pluricultural, no puede discriminar a nadie, tampoco al folclore de la costa.

Pataclaun se equivocó: el criollismo no siguió muriendo, siguió viviendo y vive cambiando y permaneciendo al mismo tiempo, como suelen hacerlo las manifestaciones folclórico-culturales del mundo entero. Por eso celebro mi cultura, mi acervo, en el Día de la Canción Criolla.

Tu nombre es una canción

Cuya excelsa melodía

Nos convoca noche y día

En criolla comunión

Eres ser hecho canción

Eres humana y divina

No hay jarana que no enciendas

Valentina, Valentina

(Rezaba un slogan en la puerta del Centro Social Folclórico Valentina, hace tantos años)

1.- Fragmentos del poema Canto a Luis Pardo de Abelardo Gamarra. Algunas partes del poema fueron musicalizados y dieron lugar al vals La Andarita.

2.- En la foto de la portada de este artículo aparecen el eximio guitarrista Willy Terry y el destacado cantante y percusionista Eduardo “papeo” Albán.