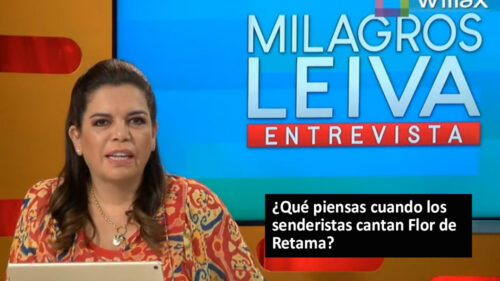

Cuando la periodista Milagros Leiva asoció la canción ‘Flor de Retama’ a los senderistas, lo único que logró fue la indignación de los ayacuchanos. Pedro Castillo logró canalizarlo a su favor. “Este terruqueo a la canción Flor de Retama es un factor que marcó un antes y un después, en Ayacucho es un himno”, sostiene Adrián Sarria, periodista de esta región.

Tal fue la repercusión que en su última llegada a Ayacucho, el 19 de mayo, Castillo entonó el huayno en la Plazoleta María Parado de Bellido. Cual estrella de rock, el maestro cajamarquino cantó junto a decenas de ayacuchanos la canción que fue terruqueada desde Lima: “Vengan todos a ver/ en la Plazuela de Huanta/ amarillito flor de retama/ amarillito, amarillando/ flor de retama”.

“Fue todo un hito cantar Flor de Retama en una plaza llenecita. Nunca la había visto así con ningún candidato […] Le regalaron la canción a Castillo”, asegura Sarria. Ya entonces se asociaba a los grandes medios de la capital con la campaña de Keiko Fujimori.

Ayacucho fue una de las regiones más golpeadas por la violencia que se vivió en la década de los 80. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, las víctimas mortales en todo el país fueron 69.280. Solo en la región sureña, se concentra más del 40% de muertos y desaparecidos. Para algunos desinformados entonces fue difícil entender cómo el 82,64% de una región tan golpeada por Sendero Luminoso pudo haber votado por el candidato que los medios relacionaban con esta organización criminal.

En redes sociales se han escrito comentarios como estos: “Ayacucho es la cuna del terrorismo y no han tenido ni memoria ni dignidad para votar en contra de todo lo que tanto daño les hizo” o “Si tuvieran memoria, no hubieran votado como lo han hecho”. Los usuarios: Diego Contreras y Yanina R. Torres respectivamente.

Pero lejos de asustar a los ayacuchanos, la estrategia de Willax y compañía de asociar al profesor con el terrorismo solo causaba molestias. “El terruqueo en una región como Ayacucho ya no sirve. Lo que expresaban los ayacuchanos cuando se hablaba de este tipo de cosas de terrorismo es que un limeño no podía pretender enseñarle a un ayacuchano lo que fue el conflicto armado interno cuando ellos son los que sufrieron en carne propia”, explica Sarria.

En el distrito de Soras, por ejemplo, en donde los senderistas asesinaron 117 personas en 1984, el 70% votó por el partido del lápiz. Huanta, provincia donde ocurrieron varios atentados terroristas, votó mayoritariamente por Pedro Castillo (83,1%). Y en Lucanamarca, distrito donde los terroristas asesinaron a 69 campesinos, en 1983, el porcentaje aumenta a 90,87%. El apoyo a Fujimori fue casi inexistente.

“Este terruqueo ¿hasta cuándo? Porque no es solo al señor Castillo, nosotros cuando nos levantamos o hacemos nuestras marchas, somos [calificados como] terroristas», dice Adelina García, presidenta de Anfasep, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú.

García recuerda que en 1985 llegó a Lima para buscar a su esposo, un cerrajero que dos años atrás había sido detenido por los militares acusado de ser terrorista. Según García no había prueba alguna, dice que lo detuvieron solo por ser ayacuchano. Cuando fue al penal Castro Castro, con la esperanza de encontrarlo, no solo no pudo hallarlo, sino que le impidieron salir, tildándola de terrorista. “Yo he sentido esa discriminación en carne propia […] No me dejaban salir del penal porque era ayacuchana y, por ende, terrorista. Eso nos hacía llorar”, recuerda. Hasta el día de hoy, casi 38 años después, su esposo sigue sin aparecer.

“Cuando lo hacen [terruquearlos] nos duele porque nuestros familiares eran inocentes y, al ser tildados como terroristas, los asesinaron, los desaparecieron. Eso nos duele, por esa razón hemos apostado por un cambio, por eso apostamos por Castillo”, dice García.

En Ayacucho tampoco pueden olvidar los delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori, como las esterilizaciones forzadas. Por ello, la lideresa de Fuerza Popular nunca fue vista como una opción y en la primera vuelta obtuvo apenas un 7%. En la segunda, las marchas convocadas por el fujimorismo llamando supuestamente a proteger la democracia y en contra del comunismo de Castillo tuvieron poquísima participación. Por el contrario, se realizaron movilizaciones en contra de la candidatura de la hija del exdictador, en las que se cantó a viva voz ‘Flor de Retama’.

Más allá del terruqueo

Pero no fue la única razón. Durante la primera vuelta, Pedro Castillo se mostró muy cercano a la población ayacuchana. Mientras los demás candidatos llegaban en aviones, hacían la típica conferencia de prensa en el centro de la ciudad y se iban al día siguiente, el cajamarquino arribaba a la región en camioneta y se hospedaba en un hotel barato y poco conocido. Lo primero que hizo fue ir a Huanta, en donde se puso a arar la tierra con los campesinos y a pastar a los animales.

“Esto hizo que las personas del interior de Ayacucho se sientan bastante identificados con su figura”, explica el periodista Adrián Sarria.

Según Mayte González Carrasco, politóloga ayacuchana, para ellos votar por Castillo, lejos de asociarlo con el terrorismo, significa un cambio. “Ayacucho, al igual que la región del sur, viene votando de esa forma hace 20 años, siempre por un cambio, por una reforma”, afirma.

En su tesis sobre el voto ayacuchano*, González explica que el modelo económico no benefició a Ayacucho y por ello la región sureña suele inclinarse por partidos menos vinculados a la clase política tradicional. Por lo general, votan por candidatos de izquierda y étnicamente más cercanos o que pertenezcan a sectores minoritarios.

“Ayacucho y el resto del sur han mantenido un voto siempre de protesta, combativo y muy ligado a la izquierda”, asegura la politóloga. En la segunda vuelta del 2011 Humala obtuvo un 72,10%. En la primera vuelta del 2016 fue Verónika Mendoza quien capitalizó los votos ayacuchanos con 52,77%. Y ahora Castillo obtuvo un respaldo casi total en esta región.

Aunque algunos de sus votantes son conscientes de que varias de las propuestas del profesor son difíciles de cumplir, decidieron elegirlo porque con él “se podrá mejorar en algo”. “Su propuesta es destinar el 10% del PBI para la educación. Aunque es un poco imposible, cuando entre va a tener presente al sector educativo y lo va a mejorar”, explica Walter Bonilla (66), trabajador administrativo de la Universidad Nacional de Huamanga.

Contrario a lo que ocurre con Castillo, los ayacuchanos ven mayoritariamente a Keiko Fujimori como un personaje relacionado a la corrupción. “La señora Keiko solo [quiere llegar a la presidencia] para un beneficio personal. Si no gana, se va a ir a prisión. Justamente eso es lo que ella quiere, evitar dar la cara a la justicia, limpiarse las manos y continuar con su corrupción. Eso no tiene sentido, es una acción descarada la posición que toma ese partido”, dice Bonilla cuando le preguntamos por qué no votó por Fuerza Popular.

No es el único que piensa así. Para la presidenta de Anfasep, Fuerza Popular es una organización delincuencial y le sorprende que la mayoría de limeños hayan votado por Fujimori. “Sabemos cuál es el comportamiento de la familia fujimorista, por eso yo digo que en Lima las personas se olvidan lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que hayan votado por una candidata con una organización delincuencial?”, se pregunta Adelina García.

Tampoco pasa desapercibido para los ayacuchanos que los grandes medios de comunicación y los empresarios apoyaran la candidatura de Fujimori. “Keiko Fujimori representa el continuismo. Hay empresarios que la están apoyando tanto, toditos están con ella. Ellos para nosotros son corruptos, representan el continuismo, son un puñado de personas que quieren hacerse ricos, mientras que nosotros como campesinos tenemos que trabajar desde que amanece”, sostiene García.

Y a pesar de que Keiko Fujimori ha dicho en más de una ocasión que ni ella ni su partido terruquean, son vistos como los responsables de los ataques a Pedro Castillo. Para Walter Bonilla, quien al igual que Castillo pertenece a un sindicato, el terruqueo es el arma usada por Fuerza Popular porque es lo único con lo que pueden intentar golpear a Castillo ya que no tiene un pasado corrupto.

En un país polarizado, esta campaña de llamar terrorista a cualquiera que no coincida con ellos le pasó factura a las élites que decían defender la democracia. “Es como si nos hicieran sentir menos por tener esas preferencias electorales y da rabia, porque empiezan a meternos esta cuestión del terruqueo, del terrorismo, con el propósito de meter miedo a las personas”, señala la politóloga Mayte González. Cuenta que incluso la han eliminado de grupos de WhatsApp que tenía con amigos limeños por decir abiertamente que votaría por Castillo.

Al cierre de las elecciones del pasado 6 de junio, mientras Fuerza Popular esperaba los votos del exterior, Perú Libre ponía sus esperanzas en que termine el conteo en el interior del país. Lo que se vive ahora es distinto. Fujimori ha concentrado la mayor cantidad de sus impugnaciones en Ayacucho y el sur del país. “Nos duele que la señora Keiko Fujimori y toda su gente aprovechadora nos vean como si fuésemos ignorantes o terroristas”, apunta Adelina García.

*Mayte González Carrasco es autora de la tesis de maestría “Democracia, elecciones y comportamiento electoral en Ayacucho: un análisis de los resultados de las elecciones presidenciales realizadas en el periodo de 1990 a 2016”

**Fotoportada: Leyla López

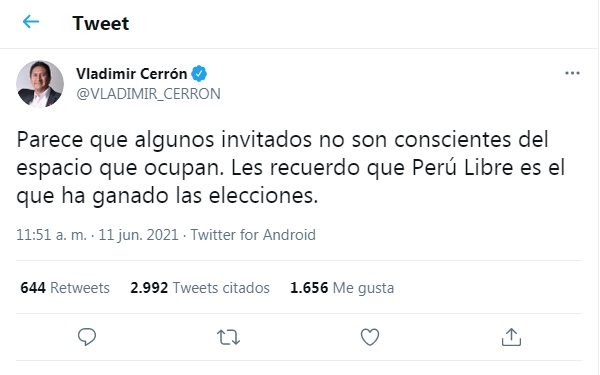

El comunicado del Scotiabank que mira con buenos ojos a Pedro Francke, miembro del equipo técnico de Perú Libre, fue la cereza en la torta de la molestia partidaria. Esto se suma a sus declaraciones sobre el plan económico, consideradas como «moderadas», que no han sido consultadas al partido del lápiz.

El comunicado del Scotiabank que mira con buenos ojos a Pedro Francke, miembro del equipo técnico de Perú Libre, fue la cereza en la torta de la molestia partidaria. Esto se suma a sus declaraciones sobre el plan económico, consideradas como «moderadas», que no han sido consultadas al partido del lápiz.