No es difícil imaginar que las vidas de algunos escritores pueden contener material suficiente como para un ambicioso biopic o una serie de varias temporadas. Unas vidas a caballo entre la aventura del lenguaje, innumerables viajes, importantes premios, homenajes en cantidades industriales, el testimonio directo y vivido de muchos hechos trascendentes y la aparición de personas igualmente relevantes. Sin duda, un arsenal de experiencias que podría terminar en la construcción de un mito, el mito de sí mismo.

Quienes leemos textos autobiográficos sabemos que ese es un riesgo siempre presente: que el autor, al seleccionar los materiales que conformarán ese discurso –por lo general ordenado y secuencial– de la propia vida, puede terminar eligiendo las máscaras más convenientes porque, al fin y al cabo, la ficción en sí misma no ofrece la posibilidad tan fluida de crear una identidad entre el autor y el narrador, como sí suele ocurrir en las memorias.

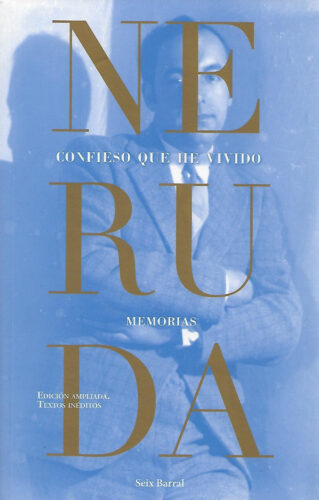

Hago este apunte por la reciente reedición de un clásico del discurso autobiográfico en América Latina: Confieso que he vivido, del poeta chileno Pablo Neruda. La reedición incluye textos inéditos, hallados en los archivos de la fundación que lleva el nombre del poeta; los textos pueden identificarse fácilmente en el tramado del texto, pues llevan una tipografía diferente. Se dice que Neruda quería publicar este libro en 1974, cuando cumpliera setenta años, pero falleció a pocos días del golpe de Pinochet, en 1973. La abnegación de su viuda, Matilde Urrutia, cumplió el deseo de manera póstuma.

Confieso que he vivido presenta una estructura fragmentaria, a pesar de su orden secuencial. ¿De qué otra manera puede recordarse o reconstruirse una vida si no es a través de retazos de la memoria que van entretejiéndose en la ilusión de que el tiempo transcurre? La infancia es la primera estación, donde no falta la escena de lectura como motivo central: “Fui creciendo. Me comenzaron a interesar los libros. En las hazañas de Buffalo Bill, en los viajes de Salgari, se fue extendiendo mi espíritu por las regiones del sueño” (p.24).

Hay otra escena fundadora, aunque con un final no exento de ironía: el primer poema. “(…) tracé unas cuantas palabras semirrimadas, diferentes del lenguaje diario. Las puse en limpio en un papel, preso de una ansiedad profunda, de un sentimiento hasta entonces desconocido, especie de angustia y tristeza”. Luego de mostrárselo a su padre, este se limitó a preguntarle de dónde lo había copiado. “Me parece recordar –anota el poeta– que así nació mi primer poema y que así recibí la primera muestra distraída de la crítica literaria” (p.33).

También hay lugar para el primer libro, Crepusculario, de 1923, publicado no sin penurias: “Para pagar la impresión tuve dificultades y victorias cada día. Mis escasos muebles se vendieron. A la casa de empeños se fue rápidamente el reloj que solemnemente me había regalado mi padre (…) El crítico Alone aportó generosamente los últimos pesos, que fueron tragados por las fauces de mi impresor; y salí a la calle con mis libros al hombro, con los zapatos rotos y loco de alegría” (p.67-68).

El retrato de César Vallejo es otro momento interesante en el recuento. Ocurrió en Montparnasse, en 1927. “Por esos días conocí a César Vallejo, el gran cholo; poeta de poesía arrugada, difícil al tacto como piel selvática, pero poesía grandiosa, de dimensiones sobrehumanas (…) Tenía un hermoso rostro incaico entristecido por cierta indudable majestad” (p.87).

Otra presencia peruana en esta memoria es la visita a Machu Picchu, que inspiraría uno de sus poemas más conocidos: “Me detuve en el Perú y subí hasta las ruinas de Machu Picchu (…) Me sentí infinitamente pequeño en el centro de aquel ombligo de piedra; ombligo de un mundo deshabitado, orgulloso y eminente (…) Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para la continuación de mi canto” (p.193).

Exceptuando el deplorable episodio de la violación de la mujer tamil –que provocó justas e indignadas relecturas en años recientes– el relato va construyendo una imagen plenamente literaria y libresca de la persona. Amoríos, viajes, la evolución de la propia poesía, su amistad profunda con poetas españoles, entre ellos Lorca y Alberti, su militancia comunista, su vínculo fraternal con Salvador Allende, personaje que cierra la edición canónica del libro con notas de enorme tristeza: “aquella gloriosa figura muerta iba acribillada y despedazada por las balas de las ametralladoras de los soldados de Chile, que otra vez habían traicionado a Chile” (p.402).

Esta memoria, sin embargo, no está exenta de cuestionamientos que reseña muy bien Sergio R. Franco en su libro In(ter)venciones del Yo, donde se contrasta la opinión de varios críticos que descreen, por la fecha de composición, que Neruda hubiera escrito aquellas páginas finales, con el testimonio brindado por Matilde Urrutia quien expresa tajante y brevemente que nada fue quitado o añadido. Tras esta estela de suspicacias y sombras, nos esperan muchas vibrantes páginas de Confieso que he vivido. En todo caso, hay que decir que las infamias y las dudas que pesan sobre esta memoria le pertenecen plenamente y deben ser leídas en su dimensión precisa.

Confieso que he vivido. Memorias. Bogotá: Planeta, 2020.