El conflicto actual

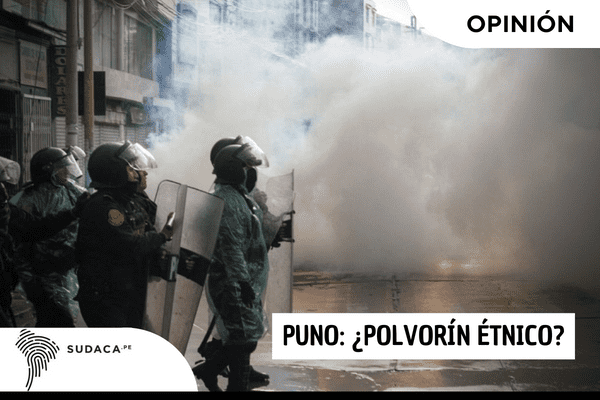

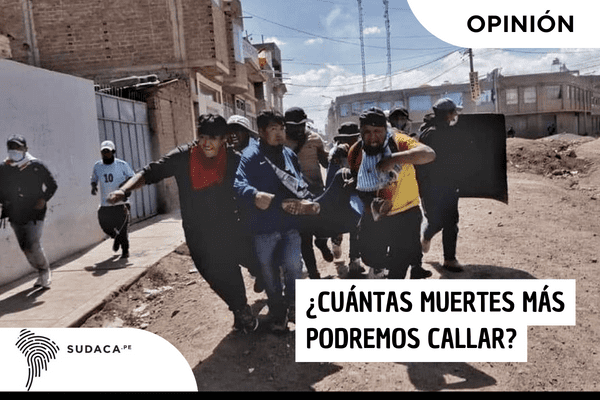

Las violentas manifestaciones de las últimas semanas tienen, en Puno, un componente eminentemente étnico, con gran movilización de las poblaciones aymara y quechua, y un carácter exclusivamente político (para desesperación de muchos). Exigen la renuncia a la Presidencia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la inmediata convocatoria a elecciones generales y el llamado a una Asamblea Constituyente.

Ante este preocupante panorama de violencia y muerte, se han multiplicado los intentos por designar culpables: Evo Morales y su Runasur, el MOVADEF, la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico, los traficantes de personas, algunos parlamentarios de izquierda, en fin, un verdadero disparo a la bandada. También se ha apelado, sin pudor, a los miedos de un país que ha perdido territorios en todas sus fronteras terrestres, agitando el espectro de una delirante anexión de Puno a Bolivia o de la creación de una fantasmagórica “República del Sur”, la que, en palabras de Mirko Lauer, no sería otra cosa que “un paisito sur-andino desgajado del Perú y manejado desde fuera por los aymara y otras etnias”. Siempre resulta más sencillo simplificar las cosas hasta el límite, para evitarse el arduo trabajo de investigar las verdaderas razones, que suelen ser demasiado complejas para las atribuladas mentes de nuestros políticos, además de poco útiles para sus ridículos espectáculos de cara a la galería.

Los actuales sucesos violentos en Puno, parecen apuntar a lo que el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, señaló hace varios años como el “apropiarse del tiempo”, esto es, la posibilidad de que un movimiento étnico ejerza poder para actuar colectivamente frente al Estado y otros grupos dominantes, buscando subvertir el orden social.

La campaña electoral 2020-2021 y los incesantes mensajes políticos del gobierno de Pedro Castillo, reavivaron los sentimientos de desigualdad social y marginación racial, no solo en Puno, sino en buena parte de nuestra población. La “Encuesta Nacional de Percepción de la Desigualdad en el Perú 2022”, señala que el 59% de los peruanos considera demasiado grande la desigualdad entre ricos y pobres, el 47% intolerable; que el 66% piensa que el país es gobernado por unos cuantos poderosos; que el 76% percibe desigualdad entre blancos y no blancos, el 30%, muy grave. No debe sorprender pues que el relato nacional e internacional, según el cual, la caída de Castillo fue motivada exclusivamente por su origen racial, provinciano y campesino haya calado hondo, con los resultados que tenemos a la vista.

Los conflictos sociales con componente étnico, como el que enfrentamos actualmente en Puno, suelen ser intensos y de difícil solución, más aún si se centran sobre demandas políticas que el establishment juzga inaceptables, tales como la elaboración de una nueva Constitución. Queda por ver si las balas, los toques de queda, las prohibiciones de ingreso al país y algún diálogo sin verdaderas concesiones, serán suficientes para evitar que el polvorín étnico puneño le explote en la cara al modelo.

*Fotografía perteneciente a un tercero

Tags:

conflictos sociales