Uno. Esa foto viral de Ricardo Gareca en Caracas, atropellado por Cueva en la celebración del gol. El técnico lo contiene, lo enreda entre sus brazos, y una marea de jugadores arman una imposible estatua múltiple entre ellos. Será una celebración histórica aún si Perú no va al Mundial, porque es la resurección futbolística explicada en un retrato instantaneo y eterno.

También simboliza a la selección peruana de este año. Agarró fuerza con la aparición de Lapadula. En junio, a pesar de haber descendido en la Serie A de Italia con su equipo, fue el artifice del inicio de la remontada en las Eliminatorias. En Quito corrió hasta el último aliento a pesar de ser el primer partido en altura de toda su carrera, a los treinta años. Y evitó la eliminación.

Luego la selección tuvo una Copa América decente alcanzado a jugar todos los partidos del torneo. Probó jugadores, sistemas de juego y variantes, pero al final volvió a los mismos de siempre para remontar en el camino a Qatar. Y lo logró. Ha terminado el 2021 con el mejor puntaje de la tabla, detrás de Argentina y Brasil. El quinto lugar momentaneo es un premio a la perseverancia y la motivación.

Quizás el 2021 es solo comparable en éxito futbolístico con el 2017-2018. Todo lo vivido en el cierre de la Eliminatoria y los meses previos al Mundial, e incluso en Rusia. Aquel fue un fútbol de descomunal factura, una selección comparable únicamente con el top 10 del mundo. Ahora Perú está cerca de esa versión. No gana fácil, pero no pierde entregado. Sufre, pero ha vuelto a entender su juego.

Dos. En otra latitud lejana, el mejor jugador del mundo dejó su casa por más de dos décadas para irse a Paris. Messi puso al mundo en suspenso un par de semanas para hacer un contrato multimillonario (para todos los implicados), y dejar el Barcelona en la ruina futbolística (y económica). Uno a uno se alinearon los nuevos fanáticos del PSG, al que llamaron “el equipo invencible”.

Pero la aventura de Messi no ha empezado bien. Es el ejemplo de como toda la plata del mundo no van a comprar nunca el éxito deportivo. Se necesita trabajo, perseverancia y mucha ambición. Neymar parece un ex jugador, Ramos ya es un jugador retirado y Pochettino no encuentra una estructura defensiva sólida, sobre todo en el medio campo. También el factor psicológico es vital.

Cuánto hubieran querido los hinchas del fútbol ver a Messi jugando para un equipo guerrero con gran hinchada, como Maradona en el Napoli. Hacer realidad ese tipo de proyectos imposibles logrados por megaestrellas. En el Saint-Etienne, por ejemplo, para tirar pases con Trauco. Pero Lionel escogió la lógica estabilidad y el correcto orden de toda su vida. No es, ni de cerca, el personaje Maradona.

Ahora el PSG se jugará los octavos de final de la Champions League, el verdadero objetivo de Messi, ante un viejo cuco. Real Madrid es el líder absoluto del fútbol español y Ancelotti ha recuperado ese mediocampo solemne entre Kroos, Modric y Casemiro, todos en gran nivel esta temporada. Quizás Messi tenga que esperar una temporada más para ganar la Champions y luego por fin poder retirarse lejos del mundanal ruido de la fama en Miami, donde (dice) nadie lo conoce.

Tres. Los líos administrativos en el fútbol. Los de saco y corbata, los dirigentes, han tenido un año ejemplar, por decir lo menos. Han acaparado titulares y sus decisiones han dado la vuelta al mundo. Primero, a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se le ocurrió crear una Champions League con solo los mejores clubes, con el objetivo de recaudar más dinero por el alto nivel futbolístico.

Pero su idea se desinfló incluso antes de que el Sheriff de Tiraspol, un equipo totalmente desconocido y sin historia a nivel continental de Moldavia, le ganó de visita a su propio Real Madrid en Champions. Sí, con Gustavo Dulanto del Callao como capitán. Es por ese tipo de sucesos que la Champions debe incluir siempre a equipos pequeños, para hacer de la gloria del fútbol un sueño posible para todos.

Y luego, a Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, se le ha ocurrido hacer un Mundial de fútbol cada dos años. Si así fuera, se pondría en riesgo el gran valor histórico de este torneo. Es decir, que no sea tan dificil ganarlo. Como hoy ocurre cada cuatro años, en una década a penas hay dos o tres mundiales jugados. Eso reduce las posibilidad de que una misma generación gane más de uno.

La gran mayoría de jugadores tienen diez años de alto nivel futbolístico, y solo los más grandes llegan a jugar más de tres torneos mundiales. Messi y Cristiano, solo ellos, llevan cuatro y se irán por el quinto. Maradona y Pelé jugaron cuatro cada uno. Qué sería del récord de Cubillas con diez goles en Mundiales si un delantero cualquiera francés o danés pudiera jugar siete u ocho mundiales en su carrera.

Cómo cambiaría el fútbol si a partir de ahora los jugadores pudieran tener una carrera con diez o doce Mundiales. Quedarían atrás los récords logrados, por la decisión individual del humano y no por el natural paso del tiempo. Infantino ya cambió demasiado las reglas incluyendo más equipos en el torneo. Hacer más es desligitimar a los campeones, y también a los perdederos y los invisibles.

El fútbol ha demostrado el 2021 que se trata de perseverancia, trabajo y honor. También la búsqueda de la igualdad, la ambición y la motivación.

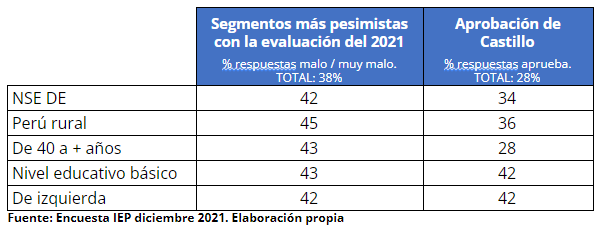

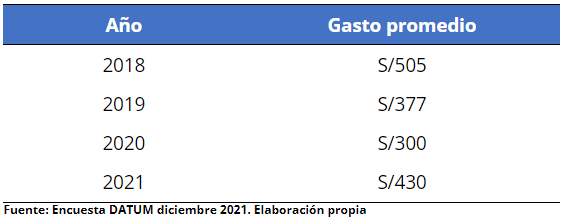

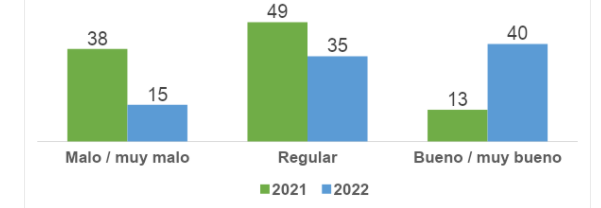

Fuente: Encuesta IEP diciembre 2021. Elaboración propia

Fuente: Encuesta IEP diciembre 2021. Elaboración propia